| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

|

La religion populaire au Moyen Age et à la Renaissance |

| Le paganisme ne

disparut en Gaule que vers le milieu du VIIe

siècle. Les invasions germaniques

déterminèrent même une recrudescence du paganisme dans

le nord et l'est de la Gaule. Au VIe, de

courageux missionnaires, saint Wast, saint Amand, saint Éloi, saint

Omer, saint Loup pénétrèrent dans les forêts

de la Flandre ou dans les gorges des Pyrénées

pour évangéliser des populations restées païennes.

Mais la victoire de la foi chrétienne

sur l'ancienne religion fut toute superficielle et plus apparente que réelle.

Le culte des sources et des forêts subsista

longtemps. Ainsi les paysans du Gévaudan

allaient immoler des victimes au bord du lac de Saint-Andéol et

jeter des offrandes dans ses eaux. L'Église,

dont le clergé dans les pays nouvellement gagnés était

d'ailleurs lui-même souvent assez ignorant de l'orthodoxie romaine,

fut obligée de sanctifier ces pratiques en substituant des saints

aux petites divinités antiques.

Le Moyen âge

chrétien fut ainsi rempli des réminiscences de la mythologie

antique, des croyances issues de la religion

romaine, aussi bien qu'héritées des traditions celtiques

( Et si l'on s'étonnait qu'il en fût

ainsi, alors que la religion de l'Évangile « Avant tout, disait-il, je vous en supplie, n'observez aucune des coutumes sacrilèges des païens; ne consultez pas les graveurs de talismans, ni les devins, ni les sorciers, ni les enchanteurs, pour aucune cause ou maladie que ce soit; ne prenez garde ni aux augures, ni aux éternuments; ne faites point attention au chant des oiseaux, que vous entendez dans votre chemin [...]. Qu'aucun chrétien ne remarque quel jour il sortira d'une maison et quel jour il y rentrera [...]. Que nul à la fête de saint Jean ne célèbre les solstices, par des danses et des chants diaboliques... Que nul ne pense à invoquer les démons, comme Neptune, Pluton, Diane, Minerve ou le Génie [...]. Que nul ne garde le repos, au jour de Jupiter (le jeudi) [...]. Que nul chrétien ne fasse des voeux dans les temples ou auprès des pierres, des fontaines, des arbres ou des enclos [...]. Que nul ne fasse des lustrations, ni des enchantements sur les herbes, ou ne fasse passer ses troupeaux par le creux d'un arbre ou à travers un trou creusé dans la terre [...]. Que personne ne pousse de grands cris, quand la lune pâlit [...]. Que, personne ne nomme son maître la lune ou le soleil...», etc.Ainsi s'exprimait, au VIIe siècle, un pieux prélat, qui attaquait de front les croyances et les pratiques de son temps, et cette exhortation épiscopale est bien faite pour expliquer nombre de faits étranges, qui, pour être d'une date beaucoup plus récente, paraissent être les survivances du plus lointain passé. Marchés

avec les saints aux temps mérovingiens.

Du moment qu'on avait adressé aux saints ou à Dieu même des hommages et des offrandes, on croyait avoir acquis sur eux de véritables droits. Le culte était un marché. « Donne, Seigneur, puisque nous t'avons donné », aurait dit, par exemple, Saint Éloi, le même que l'on vient de voir s'essayer à donner des leçons de christianisme. Clovis, dit-on, avant de se convertir, avait mis Dieu à l'épreuve. Selon la légende, voyant ses troupes faiblir dans une bataille et désespérant de ses dieux, il promit au dieu de son épouse catholique, Clotilde, s'il lui donnait la victoire, de se faire chrétien (496) . Selon ce récit de propagande, il vainquit et tint parole. C'était toujours donnant donnant. On raconte encore que, pendant que saint Colomban était en prières sur le tombeau de saint Martin, il fut victime d'un vol. « Crois-tu, alla-t-il dire à saint Martin, que je sois venu prier sur tes reliques pour qu'on me vole mon bien? »Des objets sacrés ayant été dérobés dans une chapelle consacrée à sainte Colombe, Éloi lui déclara : « Écoute bien, sainte Colombe, si tu ne fais pas rapporter ce qui a été dérobé, je ferai fermer porte de cette église et entasser devant elle des fagots d'épines, il n'y aura plus de culte pour toi. »On cherche aussi à ruser avec les saints : Chilpéric demande à saint Martin la permission de faire arrêter un de ses ennemis qui a trouvé asile dans l'église; mais il n'avoue pas que son intention est de faire arrêter du même coup son fils Mérovée, qui s'est réfugié, lui aussi, près du tombeau vénéré. Ce que les saints aiment par-dessus tout, c'est l'argent. Il faut être généreux envers leur églises ou leurs monastères pour réussir dans ses entreprises. Une offrande efface le péché. C'est une manière de « composition » avec le ciel. -

Reliquaire de Pépin d'Aquitaine. (Trésor de Conques). Le culte des saints s'étend même aux évêques vivants : un mourant se fit porter devant saint Germain, évêque de Paris au VIe siècle, et lui dit : « Guéris-moi! sinon ma mort retombera sur toi. »Les fidèles s'empressent sur les pas des saints évêques, avides de toucher leurs vêtements. Heureux ceux qui peuvent posséder un brin de paille de leur paillasse et boire de l'eau où ils ont fait infuser un papier portant des mots écrits de la main des prélats. On vit des gens emporter, comme des objets précieux entre tous, des pierres souillées des crachats sanglants d'un reclus poitrinaire. Si l'on a tant besoin du secours des saints et des prêtres, c'est qu'on a peur du diable. L'Eglise le montre rôdant sans cesse autour des hommes et tendant aux meilleurs de redoutables pièges. Malheur à celui qui est excommunié et par suite abandonné, sans le secours des sacrements, aux sortilèges de « l'ennemi ». « On pouvait, dit Fustel de Coulanges, se passer de sens moral, on ne pouvait se passer des prières et des actes de l'Église [...]. [Elle] tenait l'homme par ses fautes mêmes. »Voilà pourquoi elle était si puissante. Voilà pourquoi les Mérovingiens les plus brutaux respectaient les évêques; Gontran, ayant fait arrêter deux évêques brigands, les fit relâcher aussitôt; son fils venait de tomber malade subitement et il était saisi de terreur, « cette sorte de terreur, dit Lavisse, inspirée par les prêtres de tous les temps aux gens simples de tous les pays », une terreur plus vive à cette époque que jamais, car ces rois et ces grands avaient la conscience lourde de crimes et une crédulité sans bornes. Les

reliques.

« Peu d'idéal, mais beaucoup de reliques. »Devant les reliques, les plus hardis coupables se troublent et avouent. En revanche, elles protègent les criminels. Quand Chilpéric entra dans Paris, violant des serments solennels, il faisait marcher devant lui, pour se couvrir, de nombreux prêtres portant des reliques. Ebroïn jure sur un reliquaire de faire grâce de la vie à un chef assiégé, S'il capitule; l'assiégé se rend et aussitôt il est mis à mort; c'est qu'Ebroïn avait juré sur un reliquaire vide. Les fêtes.

La

survivance des anciennes fêtes.

Chez les Romains, la fête des Calendes ou des Saturnales commençait au milieu du mois de décembre, pour ne finir qu'au troisième ou cinquième jour de janvier. Tant que durait cette fête, les affaires publiques et particulières étaient suspendues, on ne songeait qu'au plaisir; ce n'étaient que repas, concerts, mascarades : on envoyait, on recevait force invitations et présents. On ne quittait presque pas la table, on y faisait des rois du festin; les esclaves s'y installaient, à la place des maîtres; et par cet abandon, par cette licence, on avait la pensée de se reporter au règne de Saturne, au beau temps de l'Age d'or. Le christianisme, qui avait recruté ses premiers fidèles parmi les classes infimes de la société, renonça d'abord à priver celles-ci d'une fête populaire si profondément ancrée dans la culture. Il fractionna seulement cette longue période des Saturnales, en plusieurs fêtes distinctes, qui s'abritèrent chacune sous les auspices d'un des jours fériés du calendrier romain. De là, certaines réminiscences païennes, auxquelles donnaient lieu les fêtes de Noël, de saint Étienne, de saint Jean l'Évangéliste, des saints Innocents (du 25 au 28 décembre), de la Circoncision et de l'Épiphanie ou des Rois (le Ier et le 6 janvier). Les Lupercales ou fêtes de Pan, le dieu des campagnes, que les Anciens célébraient en février, furent également partagées, chez les chrétiens, en deux séries : les fêtes du carnaval, et les fêtes du mois de mai, ordinairement réduites aux trois jours des Rogations. L'Église avait été d'abord impuissante devant ces restes du paganisme; elle se résolut à n'en blâmer que les abus. La grave autorité de ses conciles ou de ses docteurs réprouvait, condamnait l'envahissement du culte par ces traditions; mais les évêques, dans leurs diocèses, les curés, dans leurs paroisses, les abbés, dans leurs couvents, semblaient craindre de combattre ou même de contrarier des habitudes encore presque invincibles. D'abord, la fête des Calendes se nomma la fête des Barbatoires, sans doute parce que les acteurs de cette saturnale se couvraient le visage de ces masques à barbes hideuses, que la langue du XIIIe siècle appelait barboire. On n'a pas de détails précis sur cette fête jusqu'au XIIe siècle : on sait, toutefois, qu'elle était en usage, non seulement dans les églises cathédrales ou paroissiales, mais encore dans beaucoup de couvents d'hommes et de femmes. Elle entraînait, elle motivait partout les folies les plus exhubérantes. Le premier ouvrage liturgique qui, sous

le nom de liberté de Décembre, décrit la pompe

étrange de la fête des Fous, porte

la date de 1182. On y voit que cette liberté impliquait surtout

l'intervertissement des rôles et des rangs du clergé. Ce qui

prouve combien cet usage profane était entré profondément

dans les moeurs, c'est que, près de deux siècles plus tard,

bien que maint concile l'eût anathématisé, bien que

des prélats, des souverains eussent travaillé assidûment

à l'extirpation de ce qu'un roi de France appellait un « détestable

reste de l'idolâtrie des païens et du culte de l'infâme

Janus », une lettre de la Faculté

de théologie de Paris atteste que,

vers le milieu du XVe siècle, en

1444, « le jour de la Circoncision, les gens d'église assistaient

à l'office, les uns en habits de femmes, de fous, d'histrions, les

autres en chapes et en chasubles mises à l'envers, la plupart avec

des masques de figure monstrueuse; ils élisaient un évêque

ou archevêque des fous, le revêtaient d'habits pontificaux

et recevaient sa bénédiction, en psalmodiant les leçons

des matines, indignement travesties; ils dansaient dans le choeur, chantaient

des chansons déshonnêtes, mangeaient

et buvaient sur l'autel, jouaient aux dés sur le pavé de

l'église, encensaient le célébrant avec la fumée

de vieux cuirs et de matières puantes qu'on faisait brûler

dans l'encensoir, couraient et sautaient de la façon la plus indécente,

et, à la suite de cette messe dérisoire, se montraient sur

des échafauds et se promenaient sur des chars, en luttant de cris,

de grimaces, d'insolence et d'impiété. »

Marche du Boeuf gras, vitaril du XVIe siècle, à l'église de Bars-sur-Seine (Aube). Les censures ecclésiastiques, les défenses royales ne pouvaient être que lettres mortes, en des temps où il se trouvait, au dire de Gerson, des prédicateurs assez impies pour affirmer en chaire que « cette fête était approuvée de Dieu » , et alors que le clergé de Troyes répondait aux justes plaintes du roi Charles VII, que son évêque Jean Léguisé avait commandé de célébrer la fête des Fous, qui se célébrait de même à Sens. Cette fête, dont le clergé troyen faisait plus particulièrement son affaire, n'était autre que la fameuse messe de l'Âne, qui existait, avec des variantes, en plusieurs, elles de France, mais dont le rituel spécial, formule exprès pour l'Église de Sens, nous a été conservé dans un précieux manuscrit du XIIIe siècle, qui se voit encore à la Bibliothèque publique de cette ville. Les rubriques, insérées dans le texte de l'office, nous font connaître toute la mise en scène de cette prétendue messe, qui n'était pas célébrée, comme on l'a dit, en l'honneur de l'ânesse de Balaam, mais bien plutôt en mémoire de l'ânesse qui se trouvait dans l'étable où Jésus vint au monde ou de celle qui le portait quand il fit son entrée à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Cette fête étrange, d'ailleurs, ne causait pas plus de désordre que la fête de saint Hubert, où les chasseurs, amenant à la messe leurs meutes et leurs faucons, pour les faire bénir, remplissaient l'église de sons de trompes et de clameurs de chasse. Il n'y avait là, d'ailleurs, aucune idée d'impiété, ni de profanation. La

fête de l'Âne.

« C'est aujourd'hui le jour d'allégresse. Que ceux qui songent à la tristesse s'en aillent loin d'ici! Loin d'ici l'envie, loin d'ici la grandeur! Ils ne veulent que se réjouir, ceux qui célèbrent la fête de l'Âne ! »On présentait l'âne devant l'autel, et on chantait cette prose de l'Âne, qui, d'après un témoignage contemporain, exprimé en vers au commencement du Rituel, mettait en relief le talent du préchantre, ou premier chantre, et qui était à la fois une moquerie sacrilège, comme l'ont insinué les philosophes frondeurs du XVIIIe siècle, et une naïve manifestation de la piété; il suffit d'en citer deux strophes latines avec le refrain français-: Orientibus partibus,Ces jolis vers rimés signifient : « Des régions d'Orient, est venu l'âne, très beau, très vigoureux, très apte à transporter les fardeaux, etc. Sur les coteaux de Sichen, il fut élevé par Ruben; il traversa le Jourdain et monta à Jérusalem, » etc.Selon une vieille tradition conservée à Sens, après l'alleluia, qui se chantait plusieurs fois dans l'office de l'Âne, toute l'assistance reprenait en choeur ia, ia! ou hian, hian! Ensuite, les chantres, derrière l'autel, entonnaient, en faux-bourdon, deux vers léonins proclamant que « ce jour était le plus illustre entre les jours illustres, cette fête la première de toutes les fêtes ». Enfin, le grand chantre, qui avait déployé toute sa voix dans la prose de l'Âne, était conduit en pompe vers une table abondamment servie, où il trouvait, ainsi que ses acolytes, de copieux rafraîchissements. La

fête des Fous et la fête des Innocents.

Le rituel de la fête des Fous, proprement dite, n'est pas venu jusqu'à nous, mais nous savons que, dès le commencement du XVe siècle, c'était seulement sous le porche, dans le cimetière, ou sur le parvis, c'est-à-dire hors de l'église , que se déployait la pompe des processions joyeuses et des mascarades. Un peu plus tard, le culte et la liturgie

furent totalement débarrassés des pratiques païennes.

Les clercs regardaient cette antique tradition comme un de leurs plus chers

privilèges; ils ne renoncèrent donc pas sans peine aux divertissements

qu'elle leur procurait; mais, tandis que les laïques, héritant,

pour ainsi dire, de la fête des Fous, formaient des associations

pour la mise en scène des mystères, l'Eglise retirait par

degrés sa protection ou sa tolérance à la liberté

de Décembre.

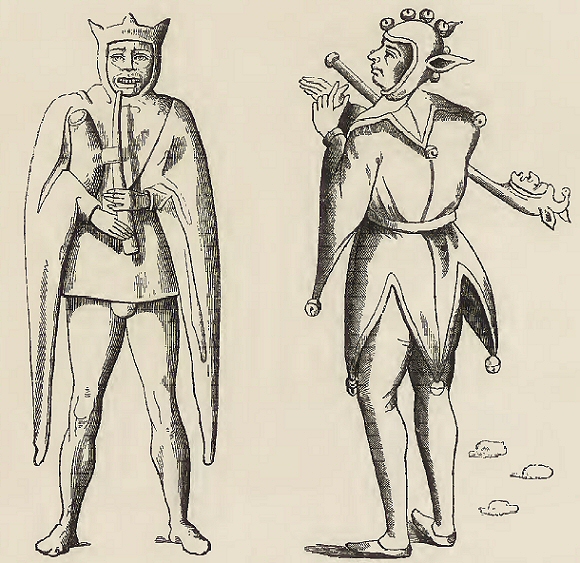

Fous du XVe siècle. L'un joue de la cornemuse, l'autre tient une marotte. Toujours est-il que la fête des Fous subsista moins longtemps que la fête des Innocents, parce que l'élection d'un pape des Fous fut reconnue injurieuse pour la papauté, avant que l'élection d'un évêque des Innocents semblât offensante pour l'épiscopat. Remarquons, en outre, que ces élections burlesques eurent plus de durée et d'éclat dans le nord que dans le midi. A Amiens, par exemple, il y eut, jusqu'en 1548, non seulement un pape des Fous, mais encore on lui nommait des cardinaux. Ce pape, élu par les sous-diacres, recevait, comme insigne de sa dignité, un anneau d'or, une tiare d'argent et un sceau. Son intronisation avait lieu dans un festin, que payaient les chanoines de la cathédrale, à condition que les serviteurs de ce facétieux pontife s'abstiendraient de descendre les cloches du clocher et de commettre d'autres insolences. Quant aux évêques des Innocents, élus, sacrés et acclamés par les chantres et les gens d'église subalternes, ils avaient droit de porter la mitre, la crosse et les gants, aux cérémonies des Fous; ils rendaient, dans leur diocèse folâtre, des arrêts et des ordonnances, qu'ils scellaient de leur scel; et, qui plus est, ils frappaient une monnaie en plomb et même en cuivre, portant leur nom et leur devise. Les érudits ont supposé que ces pièces de monnaie, lesquelles avaient beaucoup d'analogie avec les sigilla, cachets ou empreintes de cire que les Romains envoyaient en présent à l'occasion des Saturnales, devaient servir de jetons, ou jetoirs, dans les jeux de hasard, et devinrent ensuite des espèces de laissez-passer ou de contre-marques pour les processions, les montres ou revues, et les représentations théâtrales que l'évêque des Innocents avait le privilège de faire exécuter par ses ouailles, ou consorts, ou suppôts. Ces monnaies, dont un grand nombre ont été retrouvées, notamment sur le sol de la Picardie qui semble avoir été la terre d'origine des Innocents, affectent souvent l'effigie et même la légende sacramentelle des monnaies royales et baronales, aux XVe et XVIe siècles Sit nomen Domini benedictum (le nom de Dieu soit béni); souvent elles portent, outre cette légende latine, diverses légendes françaises : Monnoie de l'evesque Innocent; enfin , diverses devises , telles que : Vous vees (voyez) le temps qu'il est! - Guerre cause maintz hélas! (chagrins), - Bene vivere et laetari (bien vivre et se réjouir), etc. Les papes ou patriarches des Fous frappèrent aussi monnaie; mais toutes les pièces qui se sont conservées se rapportent à deux types principaux. L'un d'eux représente : une tête double de cardinal et de fou, avec cette légende : Stulti aliquando sapientes (les fous sont quelquefois sages). Comme on le voit, le respect est absent de ces représentations comme de ces fêtes. Nous n'essayerons pas de décrire, même sommairement, les joyeuses extravagances auxquelles donnait lieu la célébration de la fête des Fous ou des Innocents, dans les nombreuses localités où elle était en usage. A Noyon, à Senlis, à Corbie, à Reims, à Toul, à Bayeux, à Rouen, à Vienne en Dauphiné, à Viviers en Provence, sur tous les points de la France enfin, le règne de la Folie était annuellement proclamé et s'exerçait, pendant une période de temps plus ou moins prolongée. Les processions, les cavalcades, les grotesques parodies des actions ou des personnages les plus graves, défrayaient cette fête populaire, qui, lorsqu'on l'eut écartée du sanctuaire, s'en alla promener son dévergondage par tous les carrefours. Entre

fête et théâtre. La Mère Folle.

De tous côtés, d'ailleurs,

se formaient des associations privées, pour conserver et perpétuer

les traditions de la fête des Fous. Les confrères

de la Passion, à qui Charles VI

permit de s'établir à Paris,

en 1402, et de représenter des mystères, dans une salle de

l'hôpital de la Trinité, étaient, originairement, des

gens d'église, des personnes pieuses, qui voulaient faire entrer

dans le giron de leur religion ce goût effréné des

spectacles et des mascarades, que la fête des Fous avait répandu

dans le clergé et la population. Les autorités ecclésiastiques

encouragèrent d'abord ces jeux, plus édifiants que ceux du

pape des Fous et de l'évêque des Innocents. Les gens du Palais,

avocats, procureurs et clercs de la Basoche,

qui se souvenaient du bon temps de la liberté de Décembre,

résolurent de donner asile à la Folie ou Sottise,

condamnée et bannie par l'Église. Ils créèrent

le royaume des Sots et l'empire des Fous; ils élurent

un prince, qu'ils couronnèrent du bonnet vert à oreilles

d'âne, sous le nom de Mère Sotte. Le but principal

de cette nouvelle institution joyeuse fut la représentation des

soties ou satyres, qui s'attaquaient aux puissances de la terre, et qui

ne relevaient que de la malice de l'auteur.

Bâton de l'infanterie dijonnaise, en 1482. Parmi les associations qui, en province,

recueillirent l'héritage de la fête des Fous, il faut nommer,

en première ligne, la société de la Mère

Folle de Dijon, que Philippe le

Bon, duc de Bourgogne, fonda lui-même,

en 1454 , dans le seul but de mettre fin aux orgies qui avaient lieu dans

les églises, à l'occasion des fêtes de Noël, de

l'Épiphanie et des Rogations. Cette société, dont

les pratiques étaient si bien appropriées à l'esprit

des vendanges bourguignonnes, se composait de plus de cinq cents personnes,

de toutes qualités, qui se divisaient en deux bandes : l'une d'infanterie,

l'autre de cavalerie, tous portant le bonnet de fou et des livrées,

c'est-à-dire des habits bariolés de jaune, de rouge ou de

vert.

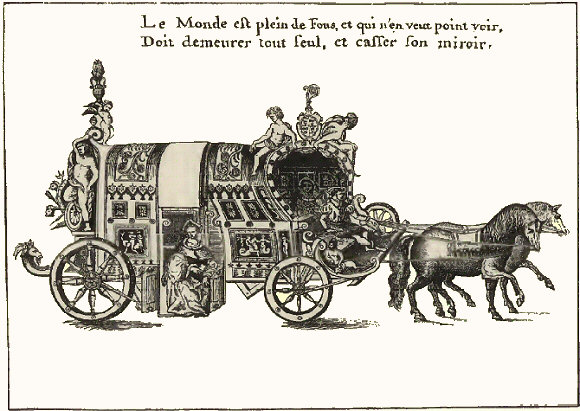

Charriot de la Mère Folle, qui parut à Dijon en 1610. Le chef de la compagnie, nommé Mère Folle, faisait des montres ou revue de son armée, présidait une sorte de tribunal facétieux, et prononçait de burlesques jugements, que son procureur fiscal vert se chargeait de faire exécuter. Ces procès et ces plaidoyers risibles, ces cavalcades, ces assemblées solennelles, mettaient en évidence tous les caractères et tous les attributs de la Folie, qui ont disparu, sans que le monde en soit devenu plus sage; mais l'ancienne fête des Fous, qui appartenait désormais au passé, inspirait encore les chansons et les joyeusetés que bégayait la comédie au berceau, tandis que le clergé inaugurait le théâtre édifiant, par des histoires dramatiques empruntées aux livres sacrés et aux légendes des saints. Les mystères et les soties furent donc les heureuses inspirations de la fête des Fous, mais il y a trois et quatre siècles d'intervalle entre la prose de l'Ane et les compositions scéniques de Jean Michel, d'André de la Vigne et de Pierre Gringore.

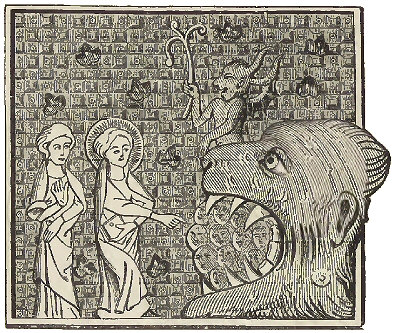

Le Serpent, ou le Dragon, et le Béhémot, ou le Diable. Miniature d'un commentaire sur l'Apocalypse du XIIe s. La croyance aux

monstres

fantastiques.

Monstres nés du Déluge, Chronique de Nuremberg, 1493. Le déluge

de Deucalion et Pyrrha devait nécessairement

fournir quelques épisodes, pour dramatiser le déluge de Noé

: le serpent Python et les monstres, éclos

de la fange de la terre dans la théogonie grecque Les légendes abondent où

le serpent est vaincu par les grands confesseurs

de la foi. Saint Georges tue, en Phénicie,

un dragon qui allait dévorer la fille

du roi de ce pays; saint Michel et saint Germain s'arment de la croix pour

chasser les serpents ailés qui envahissent le Parisis; saint Romain

enchaîne, avec son étole, la Gargouille

de Rouen; sainte Marthe mène en laisse la terrible Tarasque qui

ravageait les environs de Tarascon. Le serpent entre ainsi, de plein droit,

dans le blason, avec les licornes,

les chimères et d'autres animaux

prodigieux. Il se mêle à l'histoire sous les traits de Mélusine

de Lusignan; il inspire les plus merveilleux

récits des voyageurs; il parcourt, d'un bout à l'autre, le

domaine de la science, comme celui de la poésie et de l'art.

Gargouille tirée du vitrail de la Vie de saint Romain, à la cathédrale de Rouen, chapelle de saint Romain. C'est le serpent ou, pour mieux dire, le Diable, qu'on rend responsable de la naissance des monstres bizarres ou hideux, qui descendaient pourtant, en droite ligne, des géants, des pygmées, des cyclopes, des satyres, des centaures, des harpies, des tritons et des sirènes de la mythologie grecque. Les Pères de l'Église n'avaient pas songé à révoquer en doute l'existence de ces monstres, que Pline et les anciens naturalistes admettaient complaisamment dans la hiérarchie des êtres vivants; et le peuple accepta d'autant mieux, comme réelles, ces étranges créations, qu'on les attribuait à la puissance du démon. Une croyance utile à l'Eglise. Le Purgatoire

de saint Patrick.

Le Purgatoire de monseigneur saint Patrick. Miniature du XIVe s. Après sa mort, la foule y vint en

pèlerinage;

quelques téméraires osèrent pénétrer

dans la fosse, mais ne reparurent plus. On eut encore, une seule fois,

des nouvelles du Purgatoire, par un chevalier anglais, nommé Owen,

qui, tout chargé d'iniquités, résolut de s'en expurger

aussi, en recommençant la ténébreuse aventure de saint

Patrick, et qui fut assez heureux pour revoir la lumière du soleil,

après être parvenu jusqu'aux portes de l'Enfer, et après

avoir aperçu de loin la Jérusalem céleste. Le récit

que fit le chevalier Owen des choses étranges et merveilleuses qu'il

avait vues, dans la compagnie des diables, lesquels le respectaient, parce

qu'il invoquait sans cesse le nom du Sauveur, fut reçu comme

parole d'Évangile, et eut de nombreux échos pendant tout

le Moyen âge. Les moines, qui avaient la garde du Trou de saint

Patrick, en montraient bien la porte aux pèlerins, que la dévotion

ou la curiosité amenait en Irlande, mais le trou restait fermé

et impénétrable. Cependant, bien que personne ne pût

ou n'osât renouveler la tentative du chevalier Owen, chaque nation

ne tint pas moins à honneur de se faire représenter, par

un des siens, dans les récits, rédigés en différentes

langues, des voyages faits au Purgatoire de saint Patrick, tant cette croyance

s'était répandue dans tous les pays de l'Europe.

Owen accompagné de moines qui chantent les litanies des morts, se rend à l'ouverture du Trou et s'y glisse en rampant. Miniature du XVe s. Cartaphilus.

« Va donc plus vite! Pourquoi t'arrêtes-tu ? » Jésus se retournant : « Je vais, lui répondit-il avec un visage sévère; je vais, et, toi, tu attendras que je sois venu! »Or, Cartaphilus, qui était âgé de trente ans à ce moment-là et qui, depuis lors, se retrouvait au même âge chaque fois qu'il atteignait sa centième année, attendait toujours la venue du Seigneur et la fin du monde. C'était un homme de grande piété, qui parlait peu, pleurait souvent, ne riait jamais, et se contentait de la nourriture la plus frugale, des vêtements les plus simples. Du reste, il annonçait le dernier jugement des âmes et recommandait la sienne à Dieu. Cette légende touchante était bien propre à faire impression sur l'esprit des personnes pieuses. Au XVIe siècle, chaque ville, chaque village s'attribuait l'honneur d'avoir donné l'hospitalité à l'infortuné témoin de la passion du Christ; et pourtant, chaque fois que son apparition était signalée quelque part, on considérait cet événement comme le pronostic de grandes calamités. Ainsi, Cartaphilus, disait-on, venait de se montrer à Beauvais, à Noyon et en plusieurs villes de Picardie, lorsque Ravaillac assassina Henri IV. La légende de Cartaphilus est peut-être à l'origine de celle du Juif errant, qui, elle, ne prend corps qu'à partir du XVIIe siècle; en tout cas elle lui en a prêter certains éléments. Paul d'Eitzen, évêque allemand, déclare, dans une lettre à un ami, avoir rencontré un Juif errant à Hambourg, en 1564, et s'être longtemps entretenu avec lui. Ce Juif ne se nommait plus Joseph ni Cartaphilus, mais Ahasverus. Il paraissait avoir cinquante ans; il avait de longs cheveux; marchait nu-pieds, vêtu de chausses amples, d'une jupe courte qui lui descendait aux genoux, et d'un manteau tombant jusqu'à ses talons. Il assistait au sermon catholique, tout Juif qu'il était; se prosternait, en pleurant, en soupirant, en meurtrissant sa poitrine, toutes les fois qu'il entendait prononcer le nom de Jésus. Il tenait les discours les plus édifiants; ne pouvait ouïr un jurement, sans fondre en larmes; et n'acceptait que quelques sous, quand on lui offrait de l'argent. L'histoire de sa rencontre avec Jésus, telle qu'il l'avait rapportée à l'évêque Paul d'Eitzen, différait du récit primitif, en cela qu'il était devant sa maison, avec sa femme et ses enfants, quand il rudoya Jésus, qui s'arrêtait pour reprendre haleine, en portant sa croix, sur la route du Calvaire. « Je m'arrêterai et reposerai, lui avait dit le roi des Juifs indigné; toi, tu chemineras! »Depuis cet arrêt, il avait quitté sa maison et sa famille, pour faire pénitence, en errant par le monde. Il ne savait pas, d'ailleurs, ce que Dieu voulait faire de lui, en l'obligeant à mener si longtemps cette misérable vie. Le Prêtre

Jean.

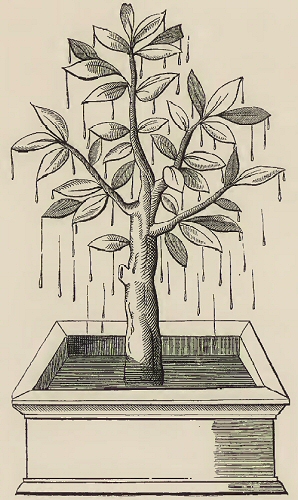

L'Arbre de vie ou l'Arbre qui pleure, planté dans les Etats du Prêtre Jean. Gravure du XVIe s. L'Antéchrist

et les peurs de l'an mil.

« Au bout de mille ans, avait dit saint Jean, Satan sortira de sa prison et séduira les peuples qui sont aux quatre angles de la terre. »Et, s'appuyant sur cette prophétie, qu'ils interprétaient à contre-sens, plusieurs théologiens des premiers siècles avaient annoncé que le millénaire verrait l'accomplissement des temps ( -

Le règne de l'Antéchrist. Gravure de Michel Volgemuth, extraite du Liber cronicarum, 1493. Un contemporain nous a laissé une peinture terrible de la désolation qui aurait régné alors dans tout l'Occident. Selon son récit, d'évidence très exagéré et caricatural, on ne parlait que de miracles effrayants, de prodiges inouïs. Enfin, la veille du jour où devait s'accomplir l'an 1000, toute la population en larmes et en prières s'entassa dans les églises : on attendait, en frissonnant, le son des sept trompettes et l'apparition de l'Antéchrist. Mais le soleil se leva comme de coutume; aucune étoile ne tomba, et la Nature n'interrompit pas le cours de ses lois. On n'osait croire, néanmoins, qu'à un simple répit que le Ciel accordait au monde, en vue de la conversion des pécheurs; on comptait avec anxiété les jours, les semaines, les mois. Ce ne fut qu'après plusieurs années d'angoisses qu'on finit par se rassurer. Mais la fin du monde était encore, de temps à autre, annoncée, attendue de nouveau, et la venue de l'Antéchrist paraissait imminente toutes les fois que la guerre civile ou étrangère, la famine, les épidémies et le désordre moral de la société semblaient devoir l'appeler sur la terre : En 1600, notamment, le bruit se répandit que l'Antéchrist était né enfin : à Babylone, selon les uns; aux environs de Paris, selon les autres. Une sorcière, mise en jugement , attesta même avoir tenu sur ses genoux, au sabbat, cet enfant diabolique:, qui avait des griffes au lieu de pieds, disait-elle, ne portait pas de chaussures et parlait toutes les langues. Les miracles.

« Que tous s'en souviennent et craignent d'insulter les prêtres! car Dieu venge ses serviteurs ».Un homme en poursuit un autre dans la basilique de Saint-Loup et déclare ironiquement que le saint ne sortira pas de son tombeau pour sauver le fugitif; aussitôt il sent sa langue s'attacher à son palais et ne peut plus proférer une parole; il meurt en hurlant de douleur. Un paysan voit un troupeau dévaster ses moissons; il s'élance une hache à la main; hélas! il oublie que c'est dimanche : pour avoir violé la loi du repos, il sent sa main se crisper autour de la hache et ne petit plus la rouvrir qu'après bien des prières et bien des larmes. Les miracles ne sont pas tous des châtiments. Plus nombreuses sont les guérisons miraculeuses. Un aveugle recouvre la vue en se frottant les yeux avec l'eau sale, qui avait lavé les pieds de saint Amand. En touchant la tenture suspendue devant le tombeau de saint Martin, Grégoire de Tours se débarrasse de ses migraines et même une fois d'une arête qui lui bouchait le gosier. Il se guérit d'une enflure de la langue en léchant la barrière qui entourait le saint tombeau. Il célèbre en termes lyriques les merveilleux effets curatifs des reliques de son glorieux prédécesseur. « Admirable antidote! célèbre purgatif! supérieur à toutes les habiletés des médecins, plus suave que les aromates, plus fort que tous les onguents réunis ! »Les visions et les songes. Au surplus, les prophéties et les présages, accessoires ordinaires de tous les événements historiques de quelque importance, tenaient constamment en haleine l'imagination du peuple, que les bondieuseries de l'Eglise rendaient toujours prête à faire accueil aux interprétations merveilleuses des faits les plus naturels ou les plus insignifiants. Depuis la décadence des anciens dieux, les oracles se taisaient dans les temples païens; mais on y suppléait par les prophéties attribuées aux Sibylles, qui étaient toujours en honneur auprès des chrétiens, car on ne doutait pas qu'elles n'eussent prédit la naissance du Christ; on y suppléait surtout par les prophéties de l'enchanteur Merlin, barde du Ve siècle. Le succès des prophéties

de Michel Nostradamus surpassa celui des

précédentes. Catherine de

Médicis et son fils Charles IX,

plus superstitieux l'un et l'autre que le moins éclairé de

leurs sujets, firent la fortune de ces prophéties confuses et obscures,

en ne dédaignant pas d'aller en personne visiter le célèbre

astrologue , dans la petite ville de Salon

en Provence, où il s'était retiré. Les courtisans

ne manquèrent pas d'imiter le roi et la reine-mère, et voulurent

avoir aussi leur horoscope. C'était

dans les étoiles et les planètes, dans les révolutions

de la Lune et du Soleil, que Nostradamus avait la prétention de

lire les destinées des humains et des empires ( Mais Nostradamus, en recueillant ses oracles

sibyllins, ne s'était préoccupé que du sort futur

des rois, des princes et des États; il y eut donc, à son

imitation, quantité d'astrologues subalternes, qui dressaient des

généthliaques ou horoscopes, en interrogeant les astres,

pour quiconque venait à eux l'argent à la main. Ces astrologues

avaient eux-mêmes pour concurrents d'autres sortes de devins,

qui faisaient principalement métier d'interpréter les visions

et les songes, et qui, d'ailleurs, pouvaient s'attribuer une antique et

vénérable généalogie. Chez tous les peuples,

en effet, et notamment chez le peuple d'Israël,

les songes avaient été considérés comme des

reflets anticipés de l'avenir, comme des avertissements divins ou

diaboliques, soit qu'ils offrissent sans voiles et sans énigmes

les choses qui devaient arriver, soit qu'ils cachassent, sous une enveloppe

mystérieuse et sombre, le spectre de la destinée. L'Église

se borna le plus souvent à déclarer que les songes étaient

de deux sortes tantôt envoyés par Dieu, tantôt suscités

par le Diable. Aussi, à en croire les contemporains, n'est-il guère

de fait important, qui, au Moyen âge et même après la

Renaissance,

n'ait été annoncé par un songe.

Marque de Macé Bonhomme, imprimeur et libraire à Lyon, extraite de l'édition originale des Prophéties de Nostradamus, 1555. La veille du jour où Henri II fut frappé d'un coup de lance, en plein visage, dans un tournoi, Catherine de Médicis, sa femme, rêva qu'elle le voyait privé d'un oeil. Trois jours avant de tomber sous le couteau de Jacques Clément, Henri III vit en songe les insignes royaux ensanglantés et foulés aux pieds par des moines et du menu peuple. Peu de jours avant d'être frappé par Ravaillac, Henri IV entendit, la nuit, sa femme Marie de Médicis, qui se disait à elle-même en s'éveillant : « Les songes ne sont que mensonges! - Qu'avez-vous donc songé? lui demanda-t-il. - Qu'on vous donnait un coup de couteau, sur les degrés du petit Louvre. - Loué soit Dieu que ce n'est qu'un songe! » fit le roi.On a construit autour de la mort de Henri IV une mythologie qui voulait qu'elle ait été accompagnée de toutes sortes de présages. D'un bout de la France à l'autre, ce n'étaient que signes précurseurs d'un grand événement : si bien que le peuple avait pu croire que la fin du monde était proche. A Paris, l'arbre de mai, planté dans la cour du Louvre, se renversa, sans qu'on y eût touché; dans l'église abbatiale de Saint-Denis, la pierre qui fermait le caveau funéraire des Valois se souleva, et les statues, couchées sur les tombes royales, versèrent des larmes. Henri IV lui-même avait de funestes pressentiments, qui devaient résulter du grand nombre d'avis officieux qu'on lui adressait, de tous côtés, à ce sujet : « Vous ne me connaissez pas! disait-il au duc de Guise, le matin même de sa mort; quand vous m'aurez perdu, vous me connaîtrez; et ce sera bientôt! »Il répétait souvent qu'on lui avait prédit qu'il mourrait en carrosse et dans sa cinquantième année. On signala, du reste, après l'événement, de nombreuses visions, qui avaient une corrélation évidente avec cette mort tragique; à Douai, un prêtre, qui était à l'agonie, à l'heure précise du crime, eut trois extases, et s'écria, en expirant : « On tue le plus grand monarque de la terre! »Et, dans une abbaye de Picardie, une religieuse malade dit, au moment même : « Faites prier Dieu pour le roi, car on le tue! »La vision, que l'on a souvent confondue avec le songe, ne tient pas moins de place que celui-ci dans l'histoire. Elle était si fréquente, au Moyen âge, que les historiens les plus graves en rapportent des exemples, sans jamais les mettre en doute. Le choix serait long et difficile, si l'on voulait citer les plus terribles, les plus extraordinaires de ces légendes; mentionnons seulement deux visions célèbres, qui se rapportent aux premiers siècles de la monarchie française : celle du roi Childéric, qui, la première nuit de son mariage, eut, devant les yeux, sous les emblèmes de divers animaux féroces, tout l'avenir de sa dynastie; et celle d'un ermite de l'île de Lipari, qui, à l'heure même où le roi Dagobert mourait, fut témoin d'un furieux combat entre les démons et divers saints, qui se disputaient cette pauvre âme sur « un des soupiraux de l'enfer ». Les démons furent vaincus, et les vainqueurs emportèrent au ciel l'âme du roi. -

Le Songe de Childéric, d'après une miniature des Chroniques de Saint-Denis (XIVe s.). Il n'y a, d'ailleurs, qu'à ouvrir les anciennes chroniques, pour y trouver, à chaque page, des visions, des prodiges du même genre. Les fantômes et les apparitions n'y font pas faute, dans toute circonstance où le merveilleux peut intervenir; il n'est pas de fait, si futile qu'il soit en apparence, qui ne semble digne d'être appuyé de quelque manifestation surnaturelle. A vrai dire, une vision était ordinairement regardée comme un présage de malheur; de là, par exemple, cette tradition encore persistante dans certaines provinces, d'après laquelle un spectre se chargerait toujours d'annoncer le décès du chef ou d'un des membres de telle ou telle illustre famille. On connaît la légende de la

fée

Mélusine, qui apparaissait avec des cris lamentables sur le donjon

du château de Lusignan,

dans le Poitou, chaque fois qu'un Lusignan

devait mourir. Mais cette légende n'est pas aussi terrible que celle

des chanoines de Mersbourg en Saxe. Quand un

de ces chanoines avait vécu son temps, trois semaines avant sa mort,

un tumulte étrange s'élevait, à minuit, dans le choeur

de la cathédrale; on voyait paraître une main fantastique

qui faisait retentir, à coups redoublés, la stalle

du chanoine, condamné à céder sa place à un

autre. Les gardiens de l'église marquaient à la craie cette

stalle désignée, et, dès le lendemain, le chanoine,

bien et dûment averti de sa fin prochaine, se préparait à

la mort, pendant que le chapitre disposait tout pour les obsèques

et la sépulture du défunt vivant.

La fée Mélusine portant dans ses flancs l'arbre généalogique de la maison de Lusignan. Gravure du Roman de Mélusine (1480). Les visions avaient quelquefois, très souvent même, un caractère public, qui en faisait de véritables motifs d'effroi pour tous les habitants d'une ville ou d'un royaume. Pierre Boaistuau, François de Belleforest et d'autres compilateurs du XVIe siècle, ont rassemblé, en six tomes, ces Histoires prodigieuses, et pourtant ils sont loin d'avoir épuisé la matière. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, après avoir signalé les nombreux prodiges qui annoncèrent les calamités des guerres civiles, comme apparitions, dans le ciel, de dragons de feu, de taureaux gigantesques, de pourceaux portant des couronnes royales, d'étoiles sanglantes, d'arcs-en-ciel multiples, accompagnés de plusieurs lunes ou de plusieurs soleils, etc., ils ne disent rien du tumulte inexplicable qu'on entendit, dans l'air, autour du Louvre, durant les sept nuits qui suivirent celle de la Saint-Barthélemy, concert de voix criantes, gémissantes et hurlantes, mêlées à d'autres voix furieuses, menaçantes et blasphémantes, comme si l'horreur des massacres se renouvelait dans le monde invisible. Ajoutons que fréquemment les visions

n'étaient que des faits matériels, constatés par des

milliers de témoins, comme les pluies de sang, de cailloux, de froment,

de grenouilles, phénomènes si ordinaires et si simples, qui

n'avaient pas encore révélé le secret de leur origine,

et dont les savants les plus dénués de préjugés

n'exposaient qu'en tremblant la cause naturelle, car bien des erreurs s'étaient

transformées en vérités inattaquables, et ces erreurs

faisaient le compte de quantité de gens accoutumés à

vivre de la crédulité publique ( Nous n'avons rien dit d'un grand nombre

d'autres croyances populaires, dont il serait aisé de retrouver

encore la trace parmi nos contemporains, tels que l'usage des talismans

magiques, amulettes, anneaux,

herbes, pierres, colifichets, médailles, poils d'animaux, horoscopes,

etc., qui sont toujours l'objet d'un commerce lucratif. (Paul

Lacroix).

La Sirène. Marque de Gérard Morrhy, imprimeur à Paris, 1555. |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|