| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

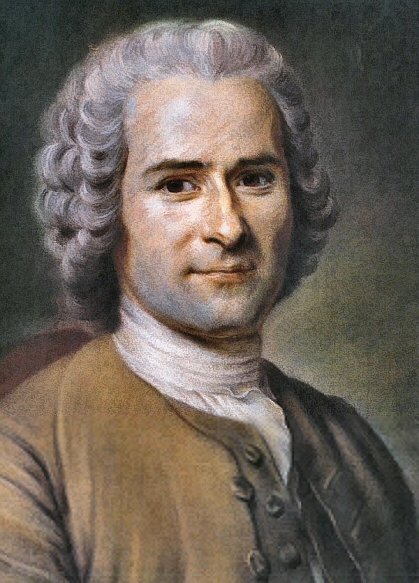

| Jean-Jacques Rousseau

est un écrivain, né le 28 juin 1712 à Genève,

mort à Ermenonville le 2 juillet 1778.

Il était issu d'un Français de Montlhéry,

r√©fugi√© √† Gen√®ve o√Ļ il fut re√ßu bourgeois en 1555. Son p√®re, Isaac

Rousseau, horloger et ma√ģtre de danse, √©tait un homme de plaisir, emport√©,

querelleur, léger et vagabond : il épousa Suzanne Bernard, nièce, et

non fille d'un pasteur, qui para√ģt avoir √©t√© d'humeur un peu vive et

fol√Ętre, assez pour donner innocemment du scandale dans l'aust√®re cit√©

de Calvin.

-

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Ils eurent un fils, mauvais sujet qui disparut en 1721. Puis Isaac, voulant voir du pays, s'en alla √† Constantinople (1705-1711) : √† son retour, il eut Jean-Jacques, dont la naissance co√Ľta la vie √† sa m√®re. Ce fut un malheur pour l'enfant d'√™tre √©lev√© par un p√®re sans gravit√©, qui lui farcit la t√™te de romans : ils passaient parfois la nuit enti√®re √† en lire. Jean-Jacques avait gard√© aussi le souvenir des chansons de sa tante Gonceru. En novembre 1722, Isaac Rousseau, ayant eu querelle avec un sieur Gautier, s'enfuit de Gen√®ve pour se soustraire √† une condamnation; il abandonna son fils, dont il ne s'occupa plus gu√®re. L'enfant fut plac√©, avec son cousin Bernard, √† Bossey, chez le ministre Lambercier : son sentiment moral s'y √©veilla, quand il re√ßut le fouet injustement. En 1724, il revint chez l'oncle Bernard, homme de plaisir mari√© √† une d√©vote; on le pla√ßa bient√īt chez M. Masseron, greffier, qui jugea qu'il ne serait jamais qu'un √Ęne, puis chez le graveur Ducommun, un rustre, chez qui Jean-Jacques commen√ßa de se dissiper. Il d√©vora les livres du cabinet de lecture de la Tribu, les pires avec les bons. Il vola les pommes de son ma√ģtre. Il courut les rues et la campagne avec des polissons de son √Ęge. Son patron le battit. Et en mars 1728, ayant un soir trouv√© les portes de Gen√®ve ferm√©es, il r√©solut de n'y pas rentrer. Il passa en Savoie : M. de Pontverre, cur√© de Confignon, l'adressa √† Mme de Warens, une jeune Vaudoise, √©chapp√©e de son pays et du mariage, pensionnaire du roi de Sardaigne, convertie, et qui travaillait en conversions : jolie femme, intelligente et bonne, √† la fois intrigante et na√Įve. Jean-Jacques arriva chez elle le jour des Rameaux 1728; et le 24 mars, elle le faisait partir pour Turin; il y avait l√† un hospice de cat√©chum√®nes o√Ļ il se laissa endoctriner. Il abjura le 21 ao√Ľt 1728, fut baptis√© le 23, et aussit√īt ensuite mis dehors avec une vingtaine de francs, produit d'une qu√™te. Ivre de libert√©, il se logea dans un garni √† un sou la nuit, et passa ses jours √† courir la ville et les environs; quand ses fonds baiss√®rent, il se fit un peu entretenir par une jolie marchande, Mme Basile, puis il se d√©cida √† entrer comme laquais chez la comtesse de Vercellis. La comtesse mourut : ici se place l'√©pisode du ruban vol√© par Rousseau qui accusa une femme de chambre, Marion; on les mit tous deux √† la porte. L'abb√© Gaime, Savoyard de naissance, pr√©cepteur des enfants du comte de Mellar√®de ensuite professeur de fran√ßais √† l'Acad√©mie des nobles de Turin (1738-1745), s'int√©ressa √† Jean-Jacques et le fit entrer chez le comte de Gouvon; il s'y fit remarquer par son air d'intelligence, et l'abb√© de Gouvon lui apprit l'italien et le latin, avec l'id√©e de s'en faire un secr√©taire de confiance pour sa carri√®re diplomatique. Ces vues √©taient trop sens√©es pour le romanesque Jean-Jacques : il se lia avec des polissons de Gen√®ve qu'il rencontra √† Turin, Mussard, dit Tord gueule, et B√Ęcle, et se fit donner, son cong√©. Il s'en alla par les grands chemins avec B√Ęcle, montrant dans les villages une fontaine de H√©ron. Quand il en eut assez, il retourna √† Annecy. Mme de Warens, dont la bonne soci√©t√©

commençait à s'éloigner, le recueillit. Elle s'occupa de lui avec une

tendresse dévouée. Il l'appela maman, elle l'appelait petit.

De P√Ęques au mois d'ao√Ľt 1729, Jean-Jacques

fut au séminaire, chez les lazaristes; il se remit au latin et commença

d'étudier la

musique. C'est là qu'il connut

l'abb√© G√Ętier, dont il a m√™l√© le caract√®re √† celui de l'abb√© Gaime

dans son Vicaire savoyard. D'octobre 1729 à avril 1730, il fut

chez M. le Ma√ģtre (de musique de la cath√©drale), J.-L..Nicoloz, ivrogne

et épileptique : il se lia avec l'intrigant Venture de Villeneuve, dont

l'impudence le s√©duisait. Vers P√Ęques 1730, Nicoloz, ayant eu dispute

avec le chantre, s'enfuit √† Lyon o√Ļ Jean-Jacques

le suit, puis l'abandonne. Quand il revient à Annecy,

Mme de Warens en était partie : elle était venue à

Paris

pour suivre une intrigue politique. Rousseau s'établit cher Venture et

vit avec des filles de petite condition, Merceret, la femme de chambre

de Mme de Warens, Esther Giraud, Genevoise convertie, contrepointière.

Il a quelques relations plus élevées, comme l'atteste la délicieuse

promenade avec Mlles Galley et de Graffenried, racont√©e dans les Confessions Vers ce temps, il entre en rapports avec le juge-mage Simond, et fait ses premiers vers. Ayant √©t√© conduire la Merceret √† Fribourg, il passe √† Gen√®ve, puis √† Nyons o√Ļ son p√®re est √©tabli. A Lausanne il se donne pour musicien, sous le nom de Vaussure de Villeneuve et se fait huer. A Neuch√Ętel, il donn√© des le√ßons de musique tout l'hiver (1730-1731). Au printemps de 1731, il rencontre dans une auberge un archimandrite, ou pr√©tendu tel, le R. P. Athanasius Paulus, et s'en fait le secr√©taire. Il le suit √† travers le canton de Fribourg, √† Berne, √† Soleure : l√†, l'ambassadeur de France, M. de Bonac, le retire de cette compagnie compromettante. On l'exp√©die alors √† Paris pour entrer au service du neveu du colonel suisse Godart et porter l'uniforme; mais ses nouveaux ma√ģtres ne lui plaisent pas, et il se trouve sur le pav√© de Paris sans appui. Il cherche Mme de Warens elle est repartie depuis le 24 juillet 1730. ll s'en revient √† pied, passe par Lyon, et va rejoindre Mme de Warens qui, dans l'√©t√© de 1731; avait quitt√© Annecy pour Chamb√©ry. Elle re√ßoit encore le petit, et fait de lui un employ√© √† la mensuration g√©n√©rale de Savoie (cadastre). Au bout de dix-hui mois ou deux ans, le bureau l'ennuie, il le n√©glige, et renonce √† son emploi en 1733 ou 1734. Mme de Warens aimait la musique, donnait des concerts : Rousseau se tourne tout √† fait de ce c√īt√©, et se fait ma√ģtre de musique. Sans doute par les amis eccl√©siastiques de sa maman, il a des √©coli√®res appartenant aux meilleures familles nobles et bourgeoises de la ville. C'est alors, quand il a environ-vingt et un ans, que la maman devient sa ma√ģtresse. Un peu avant, ou un peu apr√®s, Claude Anet, un gar√ßon jardinier qui, s'√©tait enfui avec elle du pays de Vaud, et qu'elle avait gard√© √† son service, s'empoisonne; et Jean-Jacquess sait quelles relations l'unissent √† Mme de Warens; il accepte de partager. Claude Anet mourut le 13 mars 1734. Peu apr√®s Rousseau s' en va √† Besan√ßon (1735?) dans un moment o√Ļ les affaires de Mme de Warens sont fort brouill√©es par la mort de l'√©v√™que, M. de Bernex, son protecteur (23 avril 1734) : il veut √©tudier la musique avec l'abb√© Blanchard, ma√ģtre de musique de la cath√©drale; remerci√© en 1732, mais qui √©tait rest√© dans la ville, songeant √† aller chercher fortune, √† Paris. Rousseau ne tarde pas √† le quitter, et passant par Gen√®ve et Nyons, o√Ļ il fait encore visite √† son p√®re, il revient √† Chamb√©ry. La chronologie de ces deux ou trois ann√©es est tr√®s obscure et confuse : le voyage √† Besan√ßon pourrait √™tre de 1733, avant la mort d'Anet et celle de M. de Bernex, apr√®s l'empoisonnement d'Anet et la d√©couverte de sa liaison avec maman. Quoi qu'il en soit, vers 1735 l'union est

rétablie. Jean-Jacques commence à se cultiver, à hanter des compagnies

honnêtes autant qu'aimables. Il se lie avec Gauffecourt, avec de Conzié

qui guide ses lectures, et voit s'√©veiller son go√Ľt litt√©raire. Il fait

divers voyages à Nyons, à Genève. Ayant failli périr dans une expérience

de physique, ou dans une chute d'escalier, il est quelque temps aveugle

et fait un testament bien catholique, le

27 juin 1737. A peine remis, il va à Genève pour le réglement de la

succession de sa mère : sa part est de 6500 florins. Encore ici les Confessions

brouillent

toute la chronologie; voici la succession et les dates réelles des faits

: Mme de Warens loua aux Charmettes la

métairie Revil; l'acte est du 15 septembre 1737. Mais dès le 11 septembre,

Rousseau est à Grenoble.

Au retour de Genève, il avait trouvé

installé près de maman un nouveau converti, le perruquier Wintzenried.

Il y eut des difficultés à la vie commune : est-ce Jean-Jacques ou Wintzenried

qui les souleva? Toujours est-il qu'on envoya Jean-Jacques se soigner à

Montpellier

pour une maladie de langueur. C'est dans ce voyage qu'il rencontra Mme

de Larnage; là aussi qu'il eut l'idée, ne sachant pas un mot d'anglais

de se donner pour un seigneur anglais jacobite. Il arrive à Montpellier

le 25 octobre 1737, et en repart après le 14 décembre (cf. Grasset, J.-J.

Rousseau à Montpellier, 1854, in-8). Il est à Chambéry au commencement

de mars, et il rentre en gr√Ęce, mais √† de certaines conditions : est-ce

le partage avec Wintzentied ou l'abandon de tous ses droits? On l'ignore.

Toujours est-il qu'il reste, chez maman. Le 6 juillet 1738, Mme

de Warens loue aux Charmettes la maison de M de Noeray, c'est là que Jean-Jacques

résidera de 1738 à 1740, sauf quelques mois d'hiver passés à Chambéry.

On sait quel souvenir délicieux il a gardé des Charmettes; mais il est

certain que ce fut pour lui non une vie d'amour, mais une vie d'étude,

et qu'il y fut le plus souvent seul, maman et Wintzenried apparaissant

de temps à autre.

L'habitation de Rousseau aux Charmettes. C'est aux Charmettes, en effet, que Rousseau acquit presque tout son savoir et commen√ßa de r√©fl√©chir. Il ne sut jamais le grec : il apprit tant bien que mal le latin, il s'y remit trois ou quatre fois, et arriva √† comprendre en gros Tacite. Il savait bien l'italien et connaissait les po√®tes, P√©trarque et M√©tastase surtout. Il sut un peu d'anglais, pas assez pour causer, ni pour entendre les po√®tes. A Gen√®ve, en son enfance, il avait lu des romans,notamment ceux de Samuel Richardson, des Vies de Plutarque et La Bruy√®re. A Annecy, il avait lu avec maman 'Saint-Evremond et Bayle. A chaque rencontre, chaque nouvelle connaissance lui faisait d√©couvrir un nouveau livre : il lut ainsi Lesage, l'abb√© Pr√©vost. Il voulut se compl√©ter aux Charmettes. Il lit alors Montaigne, T√©l√©maque et S√©thos, Boileau et Pope, Racine et Voltaire et Rollin, la chronologie du P. Petau, Epict√®te et Descartes, Malebranche et Leibniz, Locke et Pascal, des ouvrages d'astronomie, de math√©matiques, de physique, d'histoire naturelle. Il √©tudie avec une passion prodigieuse : il aspire √† la science universelle, puis il se restreint √† ce qui peut orner l'esprit et r√©gler l'action. Pour mettre un peu d'ordre dans ses lectures, il prend pour guide le P. Lami, auteur des Entretiens sur les sciences. Mais le savoir m√©thodique et class√© lui fera toujours d√©faut : il a entass√© pr√©cipitamment en lui une masse de connaissances qui restent confuses, mal dig√©r√©es, incompl√®tes. Il s'exerce aussi √† composer. Rousseau s'est donn√© comme ayant v√©cu jusqu'√† quarante ans sans d√©sir de gloire, sans ambition litt√©raire. En r√©alit√©, outre ses pr√©tentions de musicien, il a √©crit beaucoup, et pour le succ√®s et pour la r√©putation, pendant les dix ou douze ans qui pr√©c√®dent son Premier discours. On a de lui quelques po√©sies de 1737 et 1738, des fragments d'un op√©ra, Iphis et Anaxar√®te, fait √† Chamb√©ry vers 1738; la com√©die de Narcisse date sans doute du s√©jour aux Charmettes, comme aussi la pi√®ce in√©dite d'Arlequin amoureux de lui-m√™me; de ce temps-l√† aussi sont une Ep√ģtre √† Fanie, et le Verger des Charmettes, √©p√ģtre philosophique de tour sto√Įcien, o√Ļ il d√©crit sa vie et ses √©tudes : la pi√®ce est sans doute faite pour appuyer un M√©moire √† M. le gouverneur de Savoie (1739) o√Ļ il sollicite une pension. Pour la religion, il est sinc√®rement catholique; mais Mme de Warens, qui a gard√© dans sa conversion les sentiments latitudinaires du pi√©tisme vaudois, l'a √©lev√© au-dessus des dogmes et des pratiques, au-dessus des diversit√©s confessionnelles. Il aime Dieu de tout son coeur et de toute sa raison, sans entrer dans les controverses et s'inqui√©ter des autorit√©s. Mme de Warens √©tait toute √† cet intrigant

de Wintzenried : Jean-Jacques sentit qu'il fallait s'éloigner. Il se plaça

comme pr√©cepteur chez M. de Mably, pr√©v√īt g√©n√©ral du Lyonnais,

frère des abbés de Mably et de Condillac

(avril 1740). Il devint un peu amoureux de Madame et chipa le vin de Monsieur.

Il prit au s√©rieux pourtant ses fonctions, o√Ļ il n'eut pas grande satisfaction

(Projet pour l'√©ducation de M. de Saint-Marie, fils a√ģn√© de de

Mably : c'est le premier germe des r√©flexions d'o√Ļ l'√Čmile

Le voil√† lanc√© dans le monde des lettres et dans le grand monde : il fr√©quente Diderot, √† qui son ami Roguin le pr√©sente, Marivaux, Fontenelle, Mably, le P. Castel. Il a acc√®s chez Mme de Bezenval, Mme de Broglie et surtout Mme Dupin dont il s'√©prend, et chez qui il voit l'abb√© de Saint-Pierre, Bernis, Buffon. Il se lie surtout avec Francueil, beau-fils de Mme Dupin; avec qui il va suivre le cours de chimie de Rouelle. Pour lui donner une position, on le fait entrer comme secr√©taire chez l'ambassadeur de France √† Venise, M. de Montaigu; il r√©side √† Venise de fin ao√Ľt 1743 au 22 ao√Ľt 1744, se brouille avec son ma√ģtre, un √©trange original qui semble avoir eu des torts avec lui, et rentre √† Paris, par Gen√®ve et Nyons, o√Ļ il fait visite √† son p√®re (cf. Saint-Marc Girardin, D√©bats du 12 janvier 1862; E. Ceresole et Th. de Saussure, J.-J. Rousseau √† Venise, 1885, in-8; P. Faug√®re, J.-J. Rousseau √† Venise, dans le Correspondant, 1er octobre et 25 juin 1888). Cette aventure de Venise brouille Rousseau avec les personnes qui l'avaient recommand√© √† Montaigu, avec Mmes de Bezenval et de Broglie et le P. Castel; elle fit √©clore en lui quelques germes de d√©fiance et de misanthropie. Rentr√© √† Paris, il travaille √† son op√©ra des Muses galantes dont il fait ex√©cuter des morceaux chez La Popelini√®re, puis l'ensemble (en 1745), chez M. de Bonneval, intendant des Menus, devant le mar√©chal de Richelieu. C'est le temps o√Ļ commence sa liaison avec Th√©r√®se Levasseur, Orl√©anaise, servante √† l'h√ītel Saint-Quentin; elle lui fut r√©ellement d√©vou√©e, mais troubla sa vie par toutes sortes de tracasseries. Alors aussi Rousseau entre en rapports avec Voltaire : il retouche la Princesse de Navarre, qui reparait par ses soins √† Versailles le 22 d√©cembre 1745, sous le nom de F√™tes de Ramire. En 1747, la mort d'Isaac Rousseau donne √† son fils quelque argent, dont il fait part √† Mme de Warens. A l'automne de 1747, Jean-Jacques fait un s√©jour √† Chenonceaux; il y √©crit sa com√©die de l'Engagement t√©m√©raire, et l'All√©e de Sylvie, qui est sa meilleure pi√®ce de po√©sie, o√Ļ son go√Ľt de l'amour s'exprime sinc√®rement. Par Francueil dont il est le secr√©taire en m√™me temps que de Mme Dupin, il fait la connaissance de Mme d'Epinay, et vers la m√™me √©poque, chez le prince de Saxe-Gotha, celle de Grimm qui devient son meilleur ami. Jean-Jacques s'enfonce alors dans le parti des philosophes : il fait des diners au Panier Fleuri avec Diderot et Condillac, qui exercent, le premier surtout, une grande influence sur la formation de son esprit. Il se lie aussi avec Dalembert, et avec l'abb√© Raynal qui lui ouvre le Mercure, o√Ļ quelques-uns de ses vers paraissent en 1750. D√®s que le plan de l'Encyclop√©die Cependant Rousseau s'√©tait log√© avec Th√©r√®se rue de Grenelle-Saint-Honor√© : il menait avec elle une vie simple et populaire, qui contrastait avec celle de ce grand monde o√Ļ il avait acc√®s. Il n'est gu√®re possible de douter (malgr√© Mme Fr. Mac-Donald, Studies in the France of Voltaire and Rousseau) que Rousseau ait eu des enfants de Th√©r√®se et les ait mis aux Enfants-Trouv√©s : il en eut trois de 1747 √† 1750, et deux encore ensuite. Il semble que le principal motif de cet abandon ait √©t√© pour lui la peur de se charger d'un lourd fardeau; dans sa vie de vagabond, il avait appris √† user sans scrupule des √©tablissements de charit√©. Voil√† le grand crime de Rousseau, la preuve de sa moralit√© encore rudimentaire et confuse. Il a touch√© le fond, maintenant il va se relever. En 1749, Diderot √©tant prisonnier √† Vincennes, Rousseau va le voir; chemin faisant, une question de l'Acad√©mie de Dijon, dans un volume du Mercure (octobre 1749), lui tombe sous les yeux : ¬ę Si le r√©tablissement des sciences et des arts a contribu√© √† √©purer les moeurs ¬Ľ. Rousseau r√©pondit : Non. Le 23 ao√Ľt 1750, l'Acad√©mie lui d√©cerna le prix. A la fin de l'ann√©e le Discours fut imprim√© (cf. G. Krueger, Emprunts de J. -J. Rousseau dans son premier Discours; Halle, in-8). Ce morceau, d'une √©loquence d√©clamatoire, et pourtant sinc√®re, eut un succ√®s inou√Į d'admiration et de scandale. Rousseau soutenait que les sciences et les arts, ins√©parables du luxe, corrompent les soci√©t√©s; une foule de contradicteurs prirent la d√©fense de la vie sociale, du luxe, des arts et des sciences : le roi Stanislas, le professeur Gautier, Bordes, acad√©micien de Lyon, Lecat, acad√©micien de Rouen, Formey, acad√©micien de Berlin, sans compter Voltaire. Dalembert, le roi Fr√©d√©ric qui plus t√īt ou plus tard prirent l'occasion de dire leur mot (cf. Mercure de 1751 et 1752; Recueil de toutes les pi√®ce publi√©es √† l'occasion du Discours de J.-J. Rousseau, Gotha, 1753, 2 vol. in-8). Rousseau r√©pliqua √† Stanislas, √† Gautier, √† Bordes; il revint √† la charge dans la Pr√©face de sa com√©die de Narcisse, faite en d√©cembre 1752, imprim√©e en 1753. Bordes ayant fait un second Discours (1753), Rousseau se pr√©parait √† lui r√©pondre, quand une nouvelle question de l'Acad√©mie de Dijon sur l'in√©galit√© lui fournit le moyen de s'expliquer √† fond. Dans la faiblesse logique du premier Discours de Rousseau, il faut avoir soin de s'attacher aux sentiments plut√īt qu'√† la construction syst√©matique et √† l'argumentalion : ce qu'on aper√ßoit au fond de cet ouvrage; c'est un esprit inquiet, que ne satisfait pas l'√©clat d'une civilisation raffin√©e, qui voit que le progr√®s moral n'est pas une suite n√©cessaire de la diffusion ou du progr√®s des lumi√®res, qui hait la richesse et qui sent la fausset√© artificielle de la vie de soci√©t√©. C'est cet esprit qui r√©chauffe toutes les d√©clamations et r√©pare tous les sophismes. En √©crivant ce morceau, Rousseau n'avait pas de syst√®me, quoiqu'il en dise : le syst√®me s'√©baucha; se forma, se pr√©cisa dans la controverse, entre le premier et le second discours. En m√™me temps que la r√©flexion de Rousseau l'armait d'une th√©orie, elle lui r√©v√©lait sa mis√®re morale et la n√©cessit√© d'unifier sa vie, de lui donner une r√®gle. Il voulut accorder sa vie et sa pens√©e. La gloire √©tait venue; le monde s'ouvrait largement √† lui. On jouait √† Fontainebleau (octobre 1752), puis √† l'Op√©ra (1er mars 1753) son Devin du village, qui lui valut des gratifications du roi et de Mme de Pompadour. La Com√©die Fran√ßaise donna (18 d√©cembre 1752) sa com√©die de Narcisse qu'il avait depuis si longtemps en portefeuille. Sa Lettre sur la musique fran√ßaise (d√©cembre 1753), √† propos de la querelle des Bouffons, le brouille avec l'Op√©ra; il s'en faut de peu que l'auteur n'aille √† la Bastille : cela met le sceau √† sa r√©putation. Il a une place lucrative (1752) : celle de caissier du fermier g√©n√©ral Francueil. C'est alors qu'il renonce √† tout; il choisit la pauvret√©, l'ind√©pendance et la solitude. Il devient sauvage, repousse le monde et ses pr√©venances. Il prend une perruque simple, porte sa barbe, affecte un ton cynique et caustique. Il se fait copiste de musique pour gagner les 40 sous par jour dont il a besoin. Avec toutes ces bizarreries, la r√©solution de Rousseau est belle. Dans ce m√©pris de la fortune, dans ce choix de la vie populaire et des biens naturels, il suit sans doute ses penchants; mais en m√™me temps il y a l√† l'√©veil d'une conscience morale. Il s'efforce d√©sormais de vivre selon ses croyances. Ce changement de vie, qui le fit passer pour un extravagant, co√Įncide avec le d√©gagement de son syst√®me philosophique (1752 - 1753). Apr√®s son premier Discours, Rousseau avait √©crit pour l'Acad√©mie de Corse un Discours sur la vertu la plus n√©cessaire aux h√©ros (1751) qui ne fut pas couronn√©. Il avait fait par complaisance pour l'abb√© Darti une Oraison fun√®bre du duc d'Orl√©ans qui ne fut pas prononc√©e. Il avait commenc√© une Histoire de Lac√©d√©mone dont il existe quelques fragments. En novembre 1753, il lit dans le Mercure la question de l'Acad√©mie de Dijon : Quelle est la source de l'in√©galit√© parmi les hommes ? Et si elle est approuv√©e par la loi naturelle? Le discours de Rousseau, √©crit de novembre 1753 √† mars 1754, ne fut pas couronn√© et parut en 1755 (impr. √† Amsterdam chez Rey). Le Genevois Bonnet le critique sous le nom de Philopolis, et Rousseau r√©plique √† Bonnet. Plus vive fut l'attaque du P. Castel : l'Homme moral oppos√© √† l'homme physique de M. R. (Toulouse, 1756, in-12). Le discours de Rousseau √©tait une esquisse historique de l'√©volution de l'humanit√© : ce n'√©tait pas un id√©al qu'il pr√©tendait exposer, mais des faits r√©els ou probables, interpr√©t√©s et reli√©s selon la vraisemblance. La th√®se √©tait que l'homme naturel; l'homme primitif, animal robuste et inintelligent, non uni en soci√©t√© √† ses semblables, avait v√©cu innocent et heureux; que la raison √©go√Įste et calculative, la propri√©t√©, la soci√©t√© l'avaient peu √† peu rendu malheureux et m√©chant. De la propri√©t√© √©tait sortie l'institution sociale, c.-√†-d. l'oppression des faibles par les forts, des pauvres par les riches, des sujets par les rois. Tout le discours √©tait un r√©quisitoire enflamm√© contre le despotisme et la propri√©t√© : plus clairvoyant que la plupart de ses contemporains, Rousseau apercevait la question sociale dans la question politique, et trouvait dans l'injuste r√©partition de la richesse, le fondement de cette in√©galit√© qui √©tait le vice essentiel des soci√©t√©s humaines. On put croire qu'il voulait d√©truire la soci√©t√© et ramener l'homme √† l'√©tat de nature : en le lisant attentivement, il appara√ģt qu'il ne veut d√©truire que l'exploitation et l'oppression du grand nombre des hommes par le petit nombre. La logique aventureuse et subtile, la forme √©clatante, enflamm√©e, √Ępre de ce discours lui donn√®rent un retentissement extraordinaire. Rousseau d√©dia son livre √† ses concitoyens les Genevois, en faisant un magnifique √©loge de leur constitution et de leur esprit public. Il d√©sira revoir son pays d'origine et partit en juin 1754. Il fut bien re√ßu et songea √† se fixer a Gen√®ve. Pour cela il fallait abjurer le catholicisme : rien n'y attachait plus Rousseau, purement d√©iste (cf. Mme d'Epinay, M√©moires, I, 395 et le Morceau all√©gorique sur la R√©v√©lation, de date incertaine, peut-√™tre ant√©rieur √† l'Emile). Il se pr√©senta le 1er ao√Ľt devant une commission de pasteurs, fut admis √† la communion, et r√©int√©gr√© dans ses droits de citoyen. Il quitta Gen√®ve le 30 septembre avec l'esp√©rance d'y revenir bient√īt; en face de Paris, la ville du luxe et du bel esprit, Gen√®ve lui appara√ģt comme l'asile de la probit√© et des moeurs. Le m√©decin Tronchin, qui vint peu de temps apr√®s √† Paris, lui offrait la place de biblioth√©caire de la ville de Gen√®ve avec 1200 F d'appointements : cependant Rousseau se d√©cida √† refuser, et, non sans h√©sitation, accepta la petite maison de l'Ermitage que lui offrait, malgr√© l'avis de Grimm, Mme d'Epinay. Redouta-t-il, comme il le dit, le voisinage de Voltaire? ou bien crut-il qu'il √©crirait plus librement, avec moins de risque, √† Paris, o√Ļ il √©tait un √©tranger, qu'√† Gen√®ve, dont il √©tait citoyen? Toujours est-il que le 9 avril 1756, il alla s'installer √† l'Ermitage; au bout du parc de la Chevette, pr√®s de la for√™t de Montmorency. Ce fut un enchantement; il se vit libre; hors du monde et de la ville, au bord d'une for√™t d√©licieuse. Il partagea son temps entre les promenades et le travail. Il s'occupait de ses Extraits de l'abb√© de Saint-Pierre et de son Dictionnaire de musique (1758) et avait l'id√©e d'une Morale sensitive, d'un Trait√© sur l'√©ducation. Il songeait √† son grand ouvrage des Institutions politiques; en 1755, il avait expos√© ses vues avec mesure dans un important article de l'Encyclop√©die (l'article Econonomie politique); Mais dans la solitude, son imagination travaillait : l'amiti√© de Mme d'Epinay, la proximit√© de Th√©r√®se ne lui suffisaient plus; il se fit un bel amour en id√©e et cr√©a Julie et Claire. Pendant qu'il √©crivait sa Nouvelle

H√©lo√Įse ¬ę Il n'y a que le m√©chant qui vit seul. ¬ĽPuis il prit des soup√ßons sur Grimm et Mme d'Epinay. Th√©r√®se par ses rapports envenimait tout. Les explications aigrissaient les coeurs au lieu de les apaiser. Enfin, Mme d'Epinay devant aller √† Gen√®ve pour consulter Tronchin sur une grossesse que sa maladie rendait dangereuse, Diderot somma Rousseau de payer sa dette √† sa bienfaitrice en l'accompagnant. De l√† de nouveaux d√©bats, des explications aigres ou violentes, √† la suite desquelles Mme d'Epinay partit seule avec son mari, et Rousseau demeura brouill√© avec Mme d'Epinay, avec Grimm, avec Diderot. Il n'y a rien de grave au fond de cette triste affaire : tous eurent des torts. Grimm manqua d'indulgence. Diderot fut indiscret et despotique. Mme d'Houdetot se r√©chauffa imprudemment √† un amour qu'elle ne voulait pas r√©compenser. Th√©r√®se espionna. Mme d'√Čpinay potina et fut un peu jalouse. Jean-Jacques fut follement sensible, ombrageux et visionnaire. Il demeura tout meurtri de cette aventure, d√©sabus√© de l'amiti√©; et c'est par l'√©branlement qu'il re√ßut alors; que la parano√Įa commen√ßa de se d√©velopper en lui. Le 15 d√©cembre 1757, Rousseau quitta l'Ermitage et vint s'installer √† Montmorency, dans la propri√©t√© de Montlouis que lui loua M. Matha, procureur fiscal du prince de Cond√©. Difficile maintenant dans le choix de ses amis, il se lie avec Duclos et avec l'avocat Loyseau de Maul√©on; il accueille Mme de Verdelin, qu'il rudoie parfois; il est en correspondance avec Mme de Cr√©qui et Mme Dupin de Chenonceaux; mais surtout il accepte les avances flatteuses du mar√©chal et de la mar√©chale de Luxembourg, par qui il ne sent jamais son ind√©pendance menac√©e. Il consent √† loger pendant quelques semaines (mai-ao√Ľt 1759) au petit ch√Ęteau de Montmorency. Il se prom√®ne avec le mar√©chal; il lit sa Julie √† la mar√©chale, et lui en fait une copie orn√©e d'estampes originales de Gravelot. Il voit venir aussi chez lui le prince de Conti et sa ma√ģtresse, la comtesse de Boufflers. Tout ce monde se pr√™te √† ses manies, m√©nage sa susceptibilit√© qui s'offense des moindres cadeaux. Rousseau va √™tre presque heureux. Il poursuit

ses travaux. En février 1758, il écrit en trois semaines sa Lettre

à Dalembert sur les spectacles. Dalembert, dans son article Genève,

de l'Encyclopédie, inspiré par Voltaire, avait loué les ministres

de Genève de socinianisme et même de déisme; puis il avait-souhaité

qu'on √©tabl√ģt un th√©√Ętre, √† Gen√®ve. Rousseau d√©fendit les ministres,

auxquels il devait bient√īt, recommander les m√™mes opinions que Dalembert

leur imputait. Pour le th√©√Ętre, il d√©montra

qu'il ne pouvait qu'être un agent de corruption, et que surtout il ne

pouvait que démoraliser une petite ville de moeurs simples, telle qu'était

Genève. C'était la thèse du premier

Discours que, sous une autre

forme; Rousseau reprenait; et c'√©tait ses go√Ľts, son id√©al qu'il offrait

dans ses peintures enthousiastes ou attendries des moeurs des Montagnous

et de la vie genevoise. En beaucoup d'endroits il se plaisait à évoquer

les souvenirs de sa jeunesse et de son enfance : on y saisit la disposition

d'o√Ļ sortiront les

Confessions A Montmorency, Rousseau finit l'H√©lo√Įse

et l'√Čmile

Rousseau a su √©largir et √©lever le genre du roman : il en a fait l'histoire d'une psychologie; il y a fait entrer toute une conception de la vie morale et de la vie sociale. Il a voulu montrer comment, dans la soci√©t√© actuelle, l'individu pouvait se r√©former lui-m√™me, retrouver la vertu et le bonheur; et comment, dans la soci√©t√© actuelle, l'individu pouvait r√©tablir entre ses semblables et lui des rapports naturels, √™tre libre et les traiter en hommes libres, et restaurer, dans l'in√©galit√© factice des conditions, l'essentielle √©galit√© de la nature. Saint-Preux et Julie nous offrent le spectacle de deux consciences qui, faibles contre l'amour, sont fortes contre l'adult√®re, et repoussent les honteuses tol√©rances des moeurs mondaines : Wolmar est un ma√ģtre d'√©conomie domestique qui enseigne aux grands, aux riches, aux patrons ce qu'ils peuvent faire dans le r√©gime pr√©sent, sans bouleversement ni r√©volution. Ces deux plans de r√©forme morale et sociale dominent le roman de Jean-Jacques et en sont les fins principales. Mais il s'est mis tout entier dans son oeuvre, il y a jet√© ses id√©es, depuis ses vues sur la musique jusqu'√† l'exposition de ses croyances religieuses; sa Julie est une protestante latitudinaire, qui s'est fait une religion √† elle, tr√®s raisonnable et tr√®s philosophique, dont le principal usage est de donner un fondement √† la morale. Ce n'est pas par la psychologie que vaut la Nouvelle H√©lo√Įse, quoi qu'il y ait dans Julie, dans son p√®re, dans Saint-Preux et m√™me dans Claire des parties de caract√®res tr√®s bien observ√©es et tr√®s vivantes. Mais il y a pourtant une psychologie originale chez Rousseau, une psychologie qui, au lieu de rechercher des liaisons de causes √† effets et d'expliquer les mobiles des actes, expose les √©tats de joie et de peine o√Ļ sont amen√©s les personnages par les accidents de la vie ou les cons√©quences de leurs r√©solutions; une psychologie des √©tats passifs et affectifs. Ainsi dans l'amour de Saint-Preux et de Julie, c'est moins √† ce qu'il leur fait faire qu'√† ce qu'il leur fait souffrir que nous attache Rousseau.-Et ainsi au lieu de se relier √† la trag√©die ou √† la com√©die classiques, la Nouvelle H√©lo√Įse se relie √† la po√©sie lyrique du XVIe si√®cle et annonce celle du XIXe dans l'amour de Julie et de Saint-Preux, tous les th√®mes lyriques du sentiment et de la passion, jouissance, absence, d√©sir, regret, souvenir, se retrouvent. Un autre caract√®re original du livre est la place qu'y tient le monde ext√©rieur l'histoire d'amour est fortement localis√©e, et les noms de Julie et de Saint-Preux sont ins√©parables de l'image de certains sites des bords du L√©man. Rousseau est un grand peintre de la nature et des choses sensibles. Il a d√©couvert √† son si√®cle, sinon les glaciers, du moins la montagne charmante, encore verte et fleurie. Tant√īt le paysage donn√© un cadre en harmonie ou en contraste avec les √©motions humaines, comme chez Hugo ou Lamartine; tant√īt la vie est observ√©e dans ses formes famili√®res, rustiques ou bourgeoises, avec une pr√©cision m√™l√©e de po√©sie qui rappelle le r√©alisme anglais. Le style est m√™l√© et touffu comme l'oeuvre; il y a du raisonnement et de l'√©loquence, il y a du pittoresque et du lyrisme; le sensible et l'abstrait se juxtaposent et se fondent; en maint passage, un rythme tr√®s marqu√© fait ressortir la valeur po√©tique de la pens√©e. L'effet de la Nouvelle H√©lo√Įse fut immense. Si Voltaire, sous le nom du marquis de Ximenes, en fit une critique malveillante, le public s'√©prit de Julie. Rousseau devint l'idole des femmes, leur po√®te, m√™me parfois leur confident et leur directeur; c'est alors que Mme Latour de Franqueville entama une correspondance avec lui. Il rouvrit les yeux du si√®cle √† la nature, et il le ramena du sec libertinage √† l'amour. Il cr√©a les modes de sensibilit√© qui jusqu'au romantisme devaient caract√©riser la soci√©t√© fran√ßaise. L'Emile fut achev√© en 1760. Par la volont√© de M. de Malesherbes, l'ouvrage fut publi√© en France; N√©aulme, de La Haye, l'imprima pour Duchesne. Les lenteurs de l'impression jet√®rent Rousseau dans des transes mortelles il crut un moment que les j√©suites voulaient s'emparer de son livre pour le falsifier. Sa sant√© √©tait fort mauvaise il croyait sa mort prochaine. Il s'occupait d'assurer le sort de Th√©r√®se; il faisait rechercher ses enfants jadis abandonn√©s (lettres du 12 juin et du 10 ao√Ľt 1761). Il avait des id√©es de suicide (d√©cembre 1761). C'est alors qu'il √©crivit ses quatre lettres autobiographiques √† M. de Malesherbes. Puis, gr√†ce au fr√®re Cosme, sa sant√© s'am√©liora. L'impression de L'Emile s'acheva sans encombre, et l'ouvrage (4 vol. in-12) parut √† la fin de mai 1762. Deux mois avant avait paru le Contrat social, publi√© sans encombre √† Amsterdam par Marc-Michel Rey. Rousseau √©tait fort tranquille √† Montmorency,

refusant de croire aux bruits f√Ęcheux, lorsque le 8 juin, dans la nuit,

il fut averti qu'il était décrété de prise de corps. Sur les instances

de la maréchale de Luxembourg, il partit, et, évitant Lyon, arriva à

Yverdun chez son vieil ami Roguin. En route, il s'était diverti à composer

un m√©chant po√®me en prose, le L√©vite d'Ephra√Įm, m√©lange de

la Bible

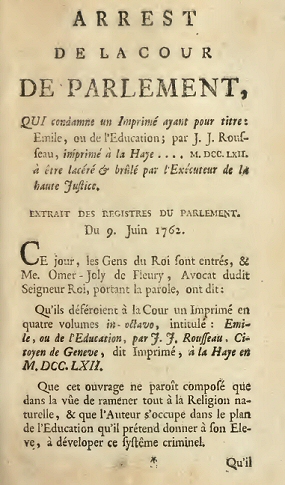

D√©but de l'arr√™t d'interdiction de l'Emile. On citera Bergier, docteur en th√©ologie, l'abb√© Fran√ßois, dom D√©foris, en France; le P. Gerdil, barnabite, plus tard cardinal, en Italie; en Suisse et dans les pays protestants, Jacob Verne, Bitaub√©, Roustan, Formey, sans compter le Fran√ßais La Beaumelle. Rousseau dit avoir vu vingt-quatre r√©futations du Vicaire savoyard. Dom Cajot, b√©n√©dictin, fit tout un livre contre les Plagiats de J.-J. Rousseau de Gen√®ve sur l'√©ducation (1765, in-12). Il n'√©tait pas difficile de voir que Rousseau avait beaucoup lu et s'√©tait beaucoup souvenu. Il doit surtout √† Montaigne et √† Locke; mais son livre n'en est pas moins original. L'Emile (cf. G. Compayr√©, Histoire critigue de l'Education, en France, 2e √©d., 1880, t. 11; t: V) est l'un des livres les plus paradoxaux et les plus profonds qu'on dit √©crits sur le sujet de l'√©ducation. Mais, ici comme dans tout ce qu'il √©crit, Rousseau d√©borde son sujet, et verse, dans son oeuvre tout ce qui s'agite en son cerveau au moment o√Ļ il √©crit. Il met dans l'Emile une philosophie, une religion, en m√™me temps qu'une p√©dagogie. La philosophie de l'Emile, qui est nettement sensualiste sur la question de l'origine des id√©es, se caract√©rise par l'affirmation de la bont√© naturelle de l'individu, par celle de l'in√©galit√© des sexes, mais surtout par la pr√©f√©rence donn√©e au sentiment sur la raison comme fondement de la certitude, et par une doctrine morale qui, posant la l√©gitimit√© de l'instinct et du d√©sir, donnant le bonheur pour fin de l'activit√© humaine, aboutit √† pr√īner l'empire sur soi, le resserrement des d√©sirs, l'acceptation de la n√©cessit√©, le renoncement. Sur la religion, les id√©es de Rousseau

sont exposées dans le Vicaire savoyard : dans une première

partie, il établit la religion naturelle; par le raisonnement

et le sentiment, il affirme Dieu, sa puissance,

son intelligence, sa bont√©; l'√Ęme,

la liberté, la conscience;

et il se juge autoris√© √† croire l'immortalit√© de l'√Ęme, et l'√©ternit√©

du bonheur dans l'autre vie. Dans une seconde partie, il montre que la

religion naturelle est l'essentiel de toutes les religions, qu'elles n'ont

rien ajouté d'important à ce que l'individu trouve par l'exercice de

sa pensée; que leurs dogmes

et leurs rites n'ont causé que misère et persécution, fanatisme

et crime; qu'il est impossible de choisir entre le juda√Įsme,

le christianisme et l'islam,

entre le catholicisme, le calvinisme

et le luthéranisme; que nul signe visible

ne guide l'humain dans ce choix, que les miracles

ne prouvent rien, ne pouvant pas se prouver; et qu'il n'y a pour l'humain

de sens qu'à rester en paix dans la religion de son pays, en connaissant

bien que la partie vraie et essentielle de cette religion; ce sont les

mêmes idées qui se retrouvent dans la religion du pays voisin, malgré

l'opposition des dogmes et l'hostilit√© des √©glises. D'o√Ļ l'on tire ais√©ment

une leçon de tolérance universelle.

Frontispice de la Profession de foi du Vicaire Savoyard. Quant à l'éducation, beaucoup de bizarreries

et de paradoxes de Rousseau s'expliquent si l'on regarde ce qu'il a voulu

faire. De même que dans le Discours sur l'inégalité Dans les livres I et II, Rousseau donne des conseils sur la première enfance : c'est le temps de l'éducation physique et de l'éducation des sens. Il faut donner à l'enfant l'idée de sa dépendance et le soumettre à la nécessité. Au livre III, se fait de douze à quinze ans l'éducation de l'intelligence et de la réflexion; elle se fait par les choses même; par l'expérience directe, sans livres. L'idée directrice de cette période doit être l'idée de l'utile. Au livre IV, Emile, à partir de quinze ans, fait l'éducation de sa sensibilité. Le précepteur forme en lui les sentiments sympathiques et sociaux. Alors seulement il lui révèle Dieu, il lui enseigne la religion (Profession de foi du Vicaire savoyard). Alors le ressort de l'activité d'Emile ce sera l'idée du bien et du beau; son guide sera sa conscience. Dans le Ve livre s'achève la formation de l'homme, par des lectures, par des voyages, par la vie de société, enfin par le mariage. Rousseau lui a préparé la femme qu'il lui fallait, Sophie, qui est peu instruite, mais qui a du bon sens, de la piété, de la bonté, et le sentiment de la dépendance de son sexe. Il est aisé de critiquer et de railler

dans l'Emile ce qu'il y a d'abstrait, de chimérique, de factice,

de faux, d'injuste, d'incomplet, de dangereux, parfois même d'insupportable,

notamment √† propos de la place et du r√īle assign√©s aux femmes. Mais

les vues neuves, fortes, fécondes y abondent; il n'y a guère de bizarrerie

ou d'erreur qui n'enveloppe sous sa forme absolue et choquante une vue

utile et vraie. Rousseau a fait rendre à l'éducation physique sa place;

il a montré le lien qui l'unissait à l'éducation intellectuelle et morale.

Par l'éducation négative, il a fait entendre qu'il ne fallait pas aller

contre la nature, que faire un humain n'était pas fabriquer une machine,

mais développer un organisme vivant. Il a posé le principe excellent

de l'éducation progressive, réglant le progrès des études sur le développement

physique et moral de l'enfant. Il a posé le principe de l'éducation expérimentale

qui donne à l'enfant autant que possible la vue et le contact des choses,

et emplit moins le mémoire qu'elle n'exerce les facultés et n'enrichit

l'exp√©rience. Il a aim√© l'enfance et a voulu qu'elle f√Ľt heureuse et

joyeuse. Il a donné le pas à l'éducation sur l'instruction : il a voulu

faire un homme, un homme complet, développé jusqu'à la perfection de

toutes ses puissances, armé pour la vie, pour la bonne vie, et capable

de suivre dans ses actes sa conscience et sa raison. Il a embrassé tout

ce qui contribue à faire l'homme, depuis les premiers soins d'hygiène

qui le font robuste ou faible jusqu'aux hautes conceptions métaphysiques

ou religieuses qui le font raisonnable ou superstitieux.

Il a donn√© un plan d'√©ducation rationnelle et la√Įque qui n'abandonne pas √† une direction concurrente, et bien souvent antagoniste, la plus haute et d√©licate partie de l'ouvrage. Il a r√©agi contre l'√©ducation livresque, et aussi contre l'√©ducation artificielle et mondaine; qui accepte tous les pr√©jug√©s et toutes les conventions d'une soci√©t√© raffin√©e et inique, et y mesure exactement son id√©al. Il a consid√©r√© que dans toute conscience le probl√®me de la croyance religieuse doit un jour se poser, et que la foi, si elle doit subsister, doit √™tre un acte de libert√© et d'adh√©sion volontaire, non une impulsion h√©r√©ditaire ou une habitude machinale. On peut regretter : qu'il n'ait pas dessin√© un plan d'√©ducation nationale; qu'il ait trop cru √† l'avantage de laisser la nature faire toute seule; qu'il n'ait pas vu que la raison se cr√©e peu √† peu chez l'enfant par la r√©p√©tition des actes raisonnables qu'on tire de lui, et ne na√ģt pas un beau jour √† douze ans toute pr√™te √† servir; qu'il ait pr√©sent√© le d√©veloppement de l'√©ducation plut√īt sous la forme d'une succession d'√©poques comme s√©par√©es par des cloisons √©tanches, que sous celle d'une √©volution continue o√Ļ chaque √©tat a ses racines dans l'√©tat pr√©c√©dent et s'y √©labore lentement. Il est f√Ęcheux, qu'il ait trop peu cru √† la n√©cessit√© du travail r√©gulier et m√©thodique, de l'exactitude qui co√Ľte et qui exige un effort de volont√©, √† celle aussi des le√ßons dogmatiques et des livres; qu'il n'ait pas assez parl√© de devoir et trop souvent de bonheur, m√™me en enseignant le renoncement et la domination de soi-m√™me. Tout cela laisse subsister l'excellence f√©conde de l'Emile; ce n'est pas un programme √† suivre, c'est un livre √† m√©diter. Les grands p√©dagogues de l'√©poque suivante, Kant, Pestalozzi, Froebel, Mme Necker de Saussure, chacun √† sa fa√ßon, lui doivent beaucoup. En France, l'√Čmile eut un retentissement consid√©rable. Il rendit aux m√®res le sentiment du devoir maternel; il le mit √† la mode; il fit des femmes du monde les nourrices de leurs enfants. Il r√©volutionna l'hygi√®ne de la premi√®re enfance; il remit en l'honneur l'√©ducation physique, les jeux d'adresse et de force. Il rendit l'instruction m√™me plus pratique et positive. Enfin, comme Emile apprend l'art du menuisier, beaucoup de jeunes gentilshommes et de fils de famille apprirent un m√©tier manuel. Cependant on s'attacha plus en France √† des parties et √† des singularit√©s du syst√®me de Rousseau qu'on ne prit l'esprit profond de l'ensemble on laissa cet honneur aux √©trangers. Tandis que la Nouvelle H√©lo√Įse et l'Emile prennent l'humain pour le r√©former dans le cadre des institutions sociales de la civilisation europ√©enne et fran√ßaise, le Contrat social fait abstraction de toute r√©alit√© et pose des principes absolus qui expriment l'id√©al rationnel. Rousseau avait eu d√®s 1743-1744 l'id√©e d'un grand ouvrage sur les institutions politiques : le plan s'√©tait pr√©cis√© vers 1754; il y avait travaill√© √† l'Ermitage en 1756. Abandonnant ensuite son plan trop vaste, il r√©digea entre 1759-1761 le Contrat social. Le premier livre expose le fondement rationnel de l'institution sociale, qui est le pacte du contrat social . Le second livre traite du souverain qui

ne saurait être que le corps social, le peuple, et dont l'acte essentiel

et unique est de faire la loi, expression

de la volonté générale : Rousseau

ne veut pas de mandataires, de députés; aussi s'oblige-t-il à exiger

que la cité ait un territoire très borné, autour d'une seule ville.

Il a pourtant entrevu la possibilité de faire les lois par des représentants,

avec le referendum pour les valider.

Le troisi√®me livre traite du gouvernement qui est d√©mocratique, aristocratique ou monarchique, les principes restant les m√™mes, c.-√†-d. qu'il n'y a pas de constitution rationnelle, juste et l√©gitime, o√Ļ les citoyens ne soient √©gaux et le peuple souverain; le magistrat, f√Ľt-il roi, n'est que le mandataire ou l'agent du corps social, un serviteur que le peuple peut casser aux gages. Toutes les formes de gouvernement, toutes les institutions particuli√®res sont du reste possibles et licites; elles d√©pendent des conditions g√©ographiques et historiques, et elles sont bonnes, pourvu que la pratique soit soumise aux principes. Dans le quatri√®me livre, Rousseau, en examinant certaines institutions romaines, sans beaucoup d'√©rudition et de critique, traite en r√©alit√© des garanties de la constitution et de l'organisation du suffrage. Il termine par un chapitre de la religion civile, qui r√©tablit durement l'intol√©rance en faveur du d√©isme, √† la fois contre le catholicisme et contre le mat√©rialisme ou m√™me la pens√©e libre; il transporte seulement du pr√™tre au magistrat le privil√®ge de pers√©cution. Une seconde partie, qui devait contenir une √©tude des rapports entre les diverses soci√©t√©s et exposer l'id√©e d'une f√©d√©ration des Etats europ√©ens, au moins des petits Etats, ne fut pas r√©dig√©e. Le Contrat social fut combattu par

Roustan, par le sieur de Beauclair, par le P. Berthier, etc. Il se complète,

pour qui veut étudier les idées politiques de Rousseau, par l'article

Economie

politique (1755) de l'Encyclopédie, et par les

Extraits

des ouvrages de l'abbé de Saint-Pierre (Projet de paix perpétuelle,

Polysynodie, Jugement sur la Polysynodie, 1756); par la première des

quatre Lettres sur la vertu et le bonheur publiées par Streckeisen-Moultou

(vers 1756-1757); par quelques quelques pages d'Emile (I. V), qui

résument le Contrat; par les Lettres écrites de la montagne

(1re part., I. VI; 2e

part.); par la Correspondance avec Buttafuoco et le Projet de

constitution pour les Corses (1765), et enfin par les Considérations

sur le gouvernement de Pologne (1772). Rousseau doit ses idées ou

le germe de ses idées à Grotius et à Puffendorff,

à Burlamaqui, à Jurieu (Lettres pastorales),

mais surtout à Locke (Essai sur le gouvernement civil). Il a certainement

considéré la constitution de son pays, quoi qu'il ne faille pas dire

avec Jules V√ľy (Origine des id√©es politiques de J.-J. Rousseau;

Genève, 2e éd., 1889, in-12) qu'il n'a

écrit que d'après et pour Genève. Il a décrit un idéal que Genève

était loin de réaliser.

Le Contrat social n'est pas en contradiction, comme on l'a dit, avec les autres ouvrages de Rousseau (cf. Faguet, Dix-huitième Siècle, et articles contradictoires d'Espinas et Dreyfus-Brisac, dans Revue internationale de l'enseignement, 1895). Rousseau croit la société réelle mauvaise, corruptive et oppressive. Mais il croit le fait de l'institution sociale nécessaire; il le croit même bienfaisant, à travers tous les maux de l'état actuel. Il cherche comment tous les maux pourraient être évités ou finis, à quelles conditions la société aiderait les humains à devenir bons et heureux; quels principes assureraient à l'homme civil, sans renoncer à ses biens propres, intelligence et moralité, les biens de l'homme naturel, égalité, liberté, bonheur. Il écrit pour le genre humain, quoi qu'il estime qu'il y a des sociétés irréformables : il veut dire qu'il ne servirait à rien de changer les institutions dans un Etat despotique : il faut d'abord changer l'esprit des hommes par l'éducation. L'ouvrage de l'Emile précède naturellement celui du Contrat. En pratique, Rousseau est aussi peu révolutionnaire

que possible. Il garde volontiers en tous pays les institutions traditionnelles,

même en Pologne; le liberum veto

et les confédérations; mais il s'efforce de faire circuler dans la nation

un souffle égalitaire et libéral, et sa révolution, à lui, se fait

plut√īt en imprimant des principes dans les coeurs qu'en jetant √† bas

des tr√īnes et, promulguant des constitutions. Seulement il n'a pas pris

assez soin d'expliquer cette partie importante de sa pensée. Une question

intéressante est celle du socialisme de Rousseau.

Le Contrat social et, sauf le Discours sur l'inégalité,

tous les ouvrages de Rousseau acceptent le fait et consacrent le droit

de propriété individuelle. Cependant par une sorte d'omnipotence accordée

√† l'√Čtat, par l'attention √† combattre les grandes

villes et les grandes propriétés, à diminuer par le jeu des lois et

des imp√īts l'in√©galit√© des fortunes, il appara√ģt que la tendance du

Contrat

est nettement socialiste, surtout si l'on considère de quelle façon la

question sociale pouvait se poser en 1762. Mais il faut noter que socialisme

et individualisme ne sont pas pour Rousseau

des termes contradictoires et des choses incompatibles; son socialisme

n'est qu'un moyen d'assurer à l'individu la pleine jouissance et le libre

développement de son être. Il y a dans le Contrat bien des assertions

douteuses, des tours de logique et des écarts d'imagination; il y a des

vues peu recevables sur la religion civile, sur l'expression et les droits

de la volonté générale, et sur d'autres points encore : avec tout cela,

le Contrat social nous offre des formules admirables des principes

éternels de justice qui sont la base d'une organisation rationnelle de

la société.

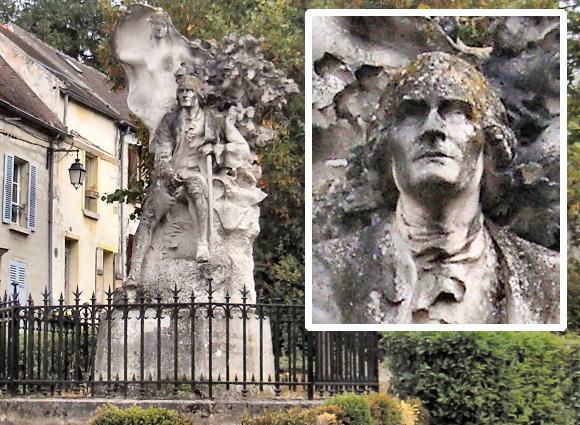

Statue de Rousseau √† Gen√®ve, sur une ancienne photographie. L'√Čmile et le Contrat social furent mal accueillis des gouvernements et des Eglises : l'Emile surtout, √† cause du Vicaire savoyard. L'Emile fut condamn√© et br√Ľl√© √† Gen√®ve (cf. E. Ritter; le Conseil de Gen√®ve jugeant les oeuvres de J.-J. Rousseau, 1883), et l'auteur d√©cr√©t√© de prise de corps s'il venait dans la ville, (18-19 juin 1762). Le S√©nat de Berne expulsa, Rousseau d'Yverdun (9 juillet) : il se transporta √† Motiers-Travers dans le pays de Neuch√Ętel appartenant, au roi de Prusse. Le gouverneur, Milord Mar√©chal (lord Keith); se fit le protecteur et l'ami d√©vou√© de Jean-Jacques. Th√©r√®se vint le rejoindre et habiter avec lui une petite maison que pr√™ta Mme Boy de La Tour. L√† Rousseau se sentit tranquille : le pasteur Montmollin le re√ßut √† la communion (fin ao√Ľt 1762); le Vicaire savoyard triomphait √† Motiers. Il fallait le d√©fendre au dehors : Rousseau √©crivit sa Lettre √† l'archev√™que de Paris (novembre 1762), en r√©ponse au mandement qui le condamnait. A ce chef-d'oeuvre d'apologie personnelle, Marin, l'abb√© Yvon et dom D√©foris r√©pondirent comme ils purent. A Gen√®ve, les amis de Rousseau s'√©taient

remu√©s, sans que la masse des citoyens bouge√Ęt : alors Rousseau abdiqua

son droit de bourgeoisie (12 mai 1763). Cet acte divisa les Genevois :

le petit Conseil écarta, en vertu du droit négatif les représentations

des citoyens favorables à Rousseau. Le procureur général, J.-B. Tronchin,

venant au secours du conseil, publia ses Lettres écrites de la campagne

(1763), auxquelles répondit d'Ivernois. Jean-Jacques entra en lice, et

tant pour lui qu'en faveur de ses amis et de leur droit, il donna ses Lettres

écrites de la montagne (1764), qui ne calmèrent pas les esprits.

Dans une première partie, il maintenait les idées du Vicaire savoyard,

et son droit de les exprimer librement, même à Genève; dans la seconde,

il expliquait la constitution de son pays et le mécanisme du droit de

représentation. Tronchin répliqua par des Lettres populaires.

Claparède et Jacob Vernes intervinrent sur la question religieuse (1765).

Rousseau en costume arménien Cependant Rousseau vivait paisiblement.

Il avait pris l'habit arménien. Il faisait des lacets qu'il donnait aux

jeunes mariées qui s'engageaient à nourrir leurs enfants. Il jouait du

bilboquet. Il faisait des herborisations, de grandes randonnées à pied

dans le Jura (cf. d'Escherny, Mélanges de littérature, de morale et

de philosophie, 1811, 3 vol. in-12). Il avait fait des amis : outre

Roguin et Milord Maréchal, c'étaient le colonel de Pury et son gendre

Dupeyrou, le procureur g√©n√©ral de Neuch√Ętel, d'Yvernois. d''Esch√©rny,

et ce Hongrois Sauttersheim que son go√Ľt pour les aventuriers lui faite

accueillir avec une incroyable facilité. Il reçoit des visites de ses

amis de Paris et de Genève, Mme de Verdelin, les Doluc, Moultou, le négociant

d'Yvernois. Cette tranquillité fut troublée d'abord par les tracasseries

de Thérèse qui se brouilla avec les gens de Motiers, puis par les suites

des Lettres écrites de la montagne. Elles lui attirèrent une violente

attaque, dans une brochure intitulée

le Sentiment des citoyens

(1765); ou il √©tait vou√© √† un ch√Ętiment capital et d√©nonc√© comme

ayant expos√© ses enfants √† la porte d'un h√īpital. Jean-Jacques s'obstina

à imputer à Vernes ce triste pamphlet

dont l'auteur était : Voltaire. Puis le Conseil

condamna au feu les Lettres de Rousseau : ce qui redoubla la guerre

intestine de Genève.

Rousseau herborisant. . A l'√ģle-Saint-Pierre, Rousseau passe six semaines d√©licieuses (cf. R√™veries, Metzger, Rousseau √† l'√ģle Saint-Pierre, 1875). Un d√©cret du S√©nat de Berne l'expulse le 17 octobre. Affol√©, il offre au S√©nat de Berne de se livrer pour passer le reste de sa vie en prison. Il s'en va √† Bienne, puis √† Strasbourg. Il avait roul√© en sa t√™te depuis six mois toute sorte de projets : l'√Čcosse; Venise; Zurich, la Sil√©sie, la Savoie, Jersey, l'Italie, l'Autriche, Amsterdam, la Corse. Il semble se d√©cider pour Berlin, et brusqueraient se rend √† Paris avec un sauf-conduit. Il loge au Temple qui est lieu d'asile. Le 4 janvier 1766, il se laissa emmener en Angleterre par David Hume. Pendant ces quatre ann√©es, son influence et sa gloire s'√©taient r√©pandues : des pr√™tres, des officiers, des jeunes filles, des femmes, des pr√©cepteurs, un prince allemand, une famille russe le consultaient, lui exposaient leurs troubles de conscience, leurs difficult√©s de m√©nage, leurs plans d'√©ducation, et imploraient sa direction. Des Corses lui demandaient une constitution pour leur pays. Au moment o√Ļ la folie de la pers√©cution s'emparait de lui, il s'√©levait au-dessus du succ√®s litt√©raire jusqu'√† l'autorit√© du sage et du pr√™tre. Apr√®s avoir r√©sid√© √† Londres

et √† Chiswick, o√Ļ Th√©r√®se vint le rejoindre, Rousseau s'installa le

22 mars à Wootton (Derbyshire) chez Davenport. La fausse lettre de Frédéric

II composée par Horace Walpole, divers articles

de journaux, des circonstances insignifiantes envenimées par Thérèse

qui s'était trouvée mal reçue par la pruderie anglaise, firent travailler

la t√™te de Rousseau, qui bient√īt se persuada que Hume √©tait un traitre

d'accord avec ses ennemis Tronchin et Dalembert.

Il rompit avec

Le 18 juin 1768 il est √† Lyon, d'o√Ļ il

fait en juillet une excursion à la grande Chartreuse. De Lyon

il va à Grenoble, et se sentant surveillé

par la police, il va s'√©tablir le 8 ao√Ľt √† Bourgoin, en Dauphin√©. Hors

Plutarque,

l'Astrée -

Statue de Jean-Jacques Rousseau, √† Ermenonville. Photo : ¬© Serge Jodra, 2009. Log√© rue Pl√Ętri√®re, √† son domicile d'autrefois, il reprend l'habit fran√ßais. Il se d√©robe aux visites et refuse de renouer d'anciennes amiti√©s. Il voit pourtant Mme de Chenonceaux, se lie, puis se brouille avec Dusaulx, et, en 1772, outre en relations assez intimes avec Bernardin de Saint-Pierre. Il aime √† se promener aux environs de Paris, il herborise. Quand sa folie soup√ßonneuse ne le travaille pas, il, est d'humeur douce et gaie; il adore les enfants, il est g√©n√©reux et bienfaisant, comme il l'a √©t√© toute sa vie. Il a 1200 ou 1400 F de rente, et y trouve des ressources. pour faire l'aum√īne. Il copie toujours de la musique pour vivre. En 1778, apr√®s avoir √©cart√© l'offre du prince de Ligne qui met son ch√Ęteau de Beloeil √† sa disposition, il accepte de s'installer Ermenonville, chez le marquis de Girardin : c'est l√† qu'il meurt apr√®s quarante-deux jours de r√©sidence. Il fut enterr√© √† Ermenonville dans l'√ģle des Peupliers. Ses restes furent transport√©s au Panth√©on en 1793, et son nom donn√© √† une rue de Paris qu'il avait habit√©e. Gen√®ve, oubliant ses anciens griefs, lui a √©rig√© par la suite une statue. Les contemporains ont cru √† un suicide.

Rousseau se serait br√Ľl√© la cervelle, mais cette opinion a √©t√© d√©montr√©e

erronée, par Berthelot, qui a examiné avec

soin le cr√Ęne de Rousseau lors de l'ouverture du cercueil de plomb qui

renfermait ses restes, au Panthéon

le 18 d√©cembre 1897; le cr√Ęne √©tait intact, sans aucune trace de balle.

En même temps a été réfutée légende d'après laquelle ses restes

de Rousseau et de Voltaire auraient été profanés en 1814 (cf. Corancé,

Journal

de Paris, 30 octobre 1778 et n¬įs 251-261; an VI; Leb√®gue de Presle,

Relation

des derniers jours de J.-J. Rousseau, 1778, in-8; A. Bougeault,

Etude

sur l'état mental de J.-J. Rousseau et sa mort à Ermenonville, 1883;

P.-J. Moebius, J.-J. Rousseau's Krankgeschichte; Leipzig, 1889,,

in-8; Joly; la Folie de J.-J. Rousseau,

Revue philosophique,

1890).

Le tombeau de Jean-Jacques Rousseau, √† Ermenonville. Tableau de Hubert Robert (1802). En quittant Paris, Rousseau avait renonc√© √† la litt√©rature. Pourtant, outre les ouvrages de pol√©mique et d'apologie dont on a parl√© plus haut il s'occupa vers 1764 d'une histoire de Gen√®ve (Histoire de Gen√®ve fragments in√©dits . p. p. J. Sandoz; Neuch√ĘteI 1861), puis de la constitution de la Corse en 1765 et d'une sc√®ne lyrique en prose Pygmalion, qui fut jou√©e le 3 octobre 1775. Diverses lettres et √©crits sur la botanique entre 1769 et 1776, une traduction d'Olinde et Tasse, vers 1771-1772; ses √©tudes sur la Pologne, un op√©ra de Daphnis et Chlo√©, et quelques travaux de musique, des pens√©es d√©tach√©es, dont plusieurs √©crites sur des comptes de blanchissage ou sur des cartes √† jouer, voil√† toute la production des derni√®res ann√©es. On ne sait √† quelle date rapporter un

Traité

élémentaire de sphère. Le

Testament de J.-J. Rousseau, 1771,

réimprimé à Halle, 1891, est apocryphe, malgré l'avis de Jansen et

Schutz Gora. En somme, de 1764, ou 1765 à 1778, l'ouvrage littéraire

qui occupe Jean-Jacques, ce sont les Confessions, avec les deux

écrits qui en sont comme les annexes ou les compléments : les trois Dialogues,

Rousseau

juge de Jean-Jacques, et les dix Rêveries d'un promeneur solitaire

Les Confessions (cf. les Observations et anecdotes de Servan, 1783, in-12, qui donnent lieu aux r√©futations de la marquise de Saint-Chamond et de l'avocat Fr. Chas; la Lettre de Cerutti, Journal de Paris, suppl√©ment au n¬į du 22 d√©cembre 1789; les Lettres sur les Confessions de Rousseau, par Ginguen√©, 1791, in-8; et Jansen, Histoire de la r√©daction des Confessions, dans ses Fragments in√©dits de J.-J. Rousseau, 1882, in-8) sont n√©es du regret de vieillir et de la joie de se souvenir : √† ces sentiments se joint le d√©sir, chez un timide et un glorieux, d'√™tre connu tel qu'il est, c.-√†-d. tel qu'il se juge. La premi√®re id√©e de l'ouvrage appara√ģt dans la correspondance de Rousseau avec Marc-Michel Rey; et le go√Ľt que Jean-Jacques aurait √† √©crire sa vie √©clate dans les quatre Lettres √† M. de Malesherbes qui sont du 4 au 28 janvier 1762. A Roy se joignent Moultou, Duclos; Jean-Jacques est tent√©, il classe ses papiers et documents; il n'en a pas pour la p√©riode. ant√©rieure √† 1742, et peu avant 1750. Mon Portrait, fragment publi√© par Streckeisen Moultou, date du temps o√Ļ il habite les environs de Paris et se croit pr√®s de mourir (1761-1762). Une Introduction √©crite en 1764 a √©t√© publi√©e par Bougy et Bovet. Les imputations de la brochure le Sentiment des citoyens achev√®rent de d√©cider Rousseau : il se crut oblig√© de faire son apologie et d'opposer aux diffamations de ses ennemis l'aveu v√©ridique de ses erreurs et de ses faiblesses, mais aussi l'image r√©elle de sa bont√© intime. L'id√©e d'une confession est arr√™t√©e. La premi√®re partie des Confessions fut fort avanc√©e en 1765 (ms. de Neufch√Ętel); une seconde r√©daction fut faite √† Wootton, apr√®s la brouille avec Hume, le cinqui√®me livre fut achev√© et le sixi√®me √©crit √† Trye. La seconde partie (I. VII-XI) fut √©crite √† Monquin en 1769 Le livre XII, qui est √† vrai dire le premier livre d'une troisi√®me partie, fut r√©dig√© √† Paris √† la fin de l'ann√©e 1770. En mai 1776, Rousseau remit √† Paul Moultou une copie de l'ouvrage augment√©e et annot√©e par lui. Le manuscrit que Rousseau avait gard√© par devers lui fut offert par Th√©r√®se √† la Convention : il est aujourd'hui √† la biblioth√®que de l'Assemble nationale. Rousseau lut les Confessions √† la fin de 1770 et au commencement de 1771 chez la comtesse d'Egmont, devant une noble assistance, chez Pezay et chez Dorat, devant divers litt√©rateurs (cf. Journal de Paris, 9 ao√Ľt 1778). Il lut les livres VII-XI; les s√©ances furent de quatorze, quinze, et dix-sept heures. L'effet fut immense. Mme d'Epinay, ulc√©r√©e, s'adressa au lieutenant, de police pour faire interdire ces lectures. Elle r√©pondit par ses M√©moires, Diderot par des pages et des notes virulentes dans son Essai sur les r√®gnes de Claude et de N√©ron (1778, et surtout 2e √©d., 1782) Les Confessions sont, dit Jean-Jacques, moins l'histoire des √©v√©nements de sa vie que ¬ę celle de l'√©tat de son √Ęme √† mesure qu'ils sont arriv√©s ¬Ľ. Cela n'excuse pas les erreurs o√Ļ il est tomb√© presque √† chaque page, et dont quelques-unes, semblent bien √™tre volontaires. Mais Rousseau avait √† un √©trange degr√© ce don de d√©former la r√©alit√© qu'ont les esprits sentimentaux et imaginatif : sa passion abolit, et recr√©e les faits. Sa Confession, √† laquelle il ne faut pas se fier sans contr√īle, est, somme toute, sinc√®re et fait appara√ģtre en une lumi√®re √©clatante le temp√©rament et le caract√®re de l'√©crivain ce m√©lange de sensualit√© et de sensibilit√©, cet app√©tit de jouir et ce besoin d'aimer, cette simplicit√© populaire des go√Ľts et cette √©l√©vation aristocratique de l'esprit, cette passion de nature et de libert√©, cette humanit√© tendre et g√©n√©reuse qui ont fait le malheur et le talent de Rousseau. Litt√©rairement, les Confessions

sont le chef d'oeuvre de Rousseau : nulle part il n'a été plus dégagé

de la rhétorique, de la logique,

des constructions subtiles et pénibles. Ce n'est que réalité et poésie.

Plus encore que la Nouvelle H√©lo√Įse, les Confessions ont

révolutionné le roman, pour l'acheminer à être la biographie d'une

√Ęme en r√©action contre un milieu social : Delphine Les Dialogues, Rousseau juge de Jean-Jacques, furent √©crits entre 1772 et 1776. C'est une oeuvre d'apologie une oeuvre aussi de folie, Rousseau, hant√© de l'id√©e d'un complot universel, en d√©voile le plan et le jeu, et se lave des crimes dont on le charge. Rien n'est plus triste que de voir tant d'imagination et une si merveilleuse logique ainsi employ√©es. Il y a pourtant dans cet ouvrage d'utiles indications sur l'esprit et sur l'oeuvre de l'auteur. Dans les R√™veries d'un promeneur solitaire, √©crites apr√®s octobre 1776, la folie appara√ģt encore; mais la po√©sie domine, et la tendresse. Le s√©jour de Rousseau √† l'√ģle Saint-Pierre, ses promenades aux environs de Paris, au bois de Boulogne, sont des pages exquises ou touchantes, Il ne reste plus, pour avoir indiqu√© toutes les parties importantes de l'oeuvre de Rousseau, qu'√† mentionner sa Correspondance, assez consid√©rable et qui s'augmentera encore. Tr√®s int√©ressante pour la biographie de l'auteur, elle n'a pas le charme de celle de Voltaire : Rousseau n'a pas le talent √©pistolaire il est souvent lourd et gauche; il manque d'esprit, et s'il en veut avoir, il est contourn√©. Mais il est souvent √©loquent, et il a des cris, de passion ou de souffrance qui √©meuvent profond√©ment. La philosophie de RousseauRousseau n'a pas donn√© d'expos√© complet et coh√©rent de son syst√®me. Il a plut√īt des tendances qu'un syst√®me, et des sentiments que des id√©es. La r√©alit√© qui le blesse le conduit √† formuler des jugements et concevoir un id√©al. Il op√®re p√©niblement ce passage du sentiment √† l'id√©e, des impressions √©parses et distinctes √† la construction syst√©matique. L'appareil logique est la seconde √©tape de sa pens√©e, quand il s'efforce de fonder en raison ses d√©go√Ľts et ses pr√©f√©rences, et de les encha√ģner √† des principes. Aussi y a-t-il bien de l'artificiel, des incoh√©rences et des lacunes dans le syst√®me de Rousseau, mais il y a certaines attitudes intellectuelles fermes et constantes, certaines aspirations et affections d√©cid√©es et convergentes, qui font la solidit√©, l'unit√© et la vie du syst√®me.Rousseau est peuple; il a vu la vie et la soci√©t√© du c√īt√© des d√©sh√©rit√©s, des faibles, des vagabonds, des meurt-de-faim. Il a vu au del√† de l'in√©galit√© politique l'iniquit√© sociale, et il n'a pas r√©clam√© contre la noblesse, mais contre la richesse. l√©galit√© lui est aussi ch√®re que la libert√©, et le grand propri√©taire qui fait des pauvres lui est aussi, odieux que le despote qui fait des esclaves. L'injustice sociale et l'injustice civile se soutiennent. Toute la soci√©t√© est mauvaise et Rousseau remontant dans le pass√© par imaginatioen et par conjecture, voyant partout des ma√ģtres et des sujets, des riches et. des pauvres, reporte avant la soci√©t√©, au temps pr√©historique o√Ļ l'humain vivait, seul dans les for√™ts, l'√©poque de la libert√© de l'√©galit√© et du bonheur. Par la propri√©t√© a commence l'institution sociale, qui, se perfectionnant au profit des forts, des riches, a abouti au despotisme Toutes les inventions de l'esprit, m√™me les arts, les lettres, les sciences, ont favoris√© l'in√©galit√© : les riches, en affinant leur esprit ont connu des jouissances dont le peuple √©tait exclu, et la diff√©rence de vie et d'habitudes, en s√©parant davantage les classes, a augment√© l'oppression des petits. Est-ce a dire que Rousseau veuille ramener l'humanit√© aux temps pr√©historiques de l'insociabilit√© brutale et stupide? Il est trop sens√©, trop homme d'esprit et de conscience pour cela. Sa conjecture historique lui sert √† marquer le vice de la soci√©t√©, et le rem√®de. L'√©tat naturel, qui n'est plus, qui ne peut plus √™tre, indique l'id√©al qu'il faut faire p√©n√©trer dans la r√©alit√© actuelle sans abolir cette r√©alit√© : r√©int√©grer dans l'√©tat social les biens de l'√©tat naturel, voil√† le probl√®me que posa Rousseau et qu'il travailla √† r√©soudre dans la Nouvelle H√©lo√Įse, l'Emile et le Contrat social. Et pour l'essentiel, cette solution consiste √† donner conscience aux individus de quelques v√©rit√©s fondamentales : l'homme est libre; tous les hommes sont √©gaux; nul homme n'a droit de faire servir les autres √† son bonheur sans servir √©galement √† leur bonheur; la cit√© est √† tous et pour tous; et √† leur donner les habitudes morales qui leur feront observer ces v√©rit√©s dans leur conduite, l'empire sur soi-m√™me, le d√©sint√©ressement, la simplicit√© de vie, le besoin de peu, le go√Ľt des plaisirs naturels, qui ne co√Ľtent rien et peuvent se partager avec tous les hommes, le respect de la loi. Ces vues ont une valeur universelle, mais elles s'appliquent tr√®s √©troitement √† l'impression que Rousseau a re√ßue de la soci√©t√© de son temps, et surtout de la soci√©t√© fran√ßaise. Dans cette soci√©t√© corrompue et raffin√©e, il a vu une culture aristocratique, contrastant avec l'ignorante du peuple; il a vu l'esprit; les lumi√®res, tout l'√©clat de l'intelligence, et le pire laisser-aller dans les moeurs, le libertinage sans l'amour, l'abandon √† l'instinct sans l'entra√ģnement du coeur, la s√©cheresse √©go√Įste. Il a compris, il a cri√© que la culture intellectuelle n'am√©liorait pas toujours n√©cessairement, que la source de la moralit√© n'√©tait pas dans l'esprit, mais dans le coeur et la conscience, et qu'on pouvait se corrompre en s'√©clairant. Il a fait ainsi de l'acquisition des principes moraux, directeurs de la volont√© et de la conduite, la grosse affaire de l'√©ducation, comme leur application √©tait la grosse affaire de la vie individuelle et sociale. Quoique Rousseau f√Ľt, voul√Ľt √™tre moins un r√©volutionnaire destructeur des institutions et de l'√©difice social qu'un r√©formateur de l'int√©rieur des coeurs; sa haine des r√©alit√©s mauvaises, litt√©rature sans moralit√©, richesse, luxe fanatisme, despotisme, moeurs faciles sans bont√©, √©go√Įsme des mensonges sociaux, s'est exprim√©e avec un √©clat si imp√©tueux et farouche qu'on a cru qu'il voulait d√©truire la soci√©t√© et la civilisation. Tous les m√©contents, tous les souffrants se reconnurent dans ses haines et ses souffrances. Il fit l'effet d'un d√©molisseur enrag√©; et certaines parties de son oeuvre ont prouv√©, apr√®s 1789, leur puissance r√©volutionnaire. On a cru suivre Rousseau en faisant table rase de ce qui existait : c'√©tait prendre le contrepied sinon de son oeuvre, du moins de sa pens√©e. Tandis que le Contrat social exer√ßait ainsi sa vertu r√©volutionnaire; d'autres, parties de l'oeuvre fournissaient des principes de conservation et restauration sociales. Le d√©isme de Rousseau si voisin et si √©loign√© de celui de Voltaire, ce d√©isme, √©largissement du christianisme r√©form√© tandis que, celui de Voltaire est une n√©gation du christianisme catholique, eut pour cons√©quence de r√©veiller le sentiment religieux en France et dans un pays de tradition catholique; ce pi√©tisme latitudinaire d'origine protestante tourna au profit du catholicisme √† travers le philosophisme de Bernardin de Saint-Pierre et le th√©isme revolutionnaire, l'influence de Rousseau se prolonge dans le catholicisme sentimental de Chateaubriand; elle pr√©pare le retour des classes √©clair√©es √† la foi et sous le joug de l'Eglise. On voit quelle est la profondeur et l'√©tendue de l'action de Rousseau. Il conduit √† la fois √† la r√©publique jacobine et √† la restauration catholique; Il restaure la morale, la morale individuelle par l'affirmation de la puissance de la sympathie et du droit de la conscience, par l'excitation intense du sentiment et de l'enthousiasme contre l'√©go√Įsme et la s√©cheresse int√©ress√©e; la morale domestique, par la d√©nonciation de la corruption mondaine, de l'adult√®re si longtemps tol√©r√©, par le respect du lien conjugal et la gravit√© du devoir paternel, par l'amour de l'enfant; la morale sociale, par la proclamation des grands principes de libert√©, d'√©galit√©, de tol√©rance, d'humanit√©. On peut dire qu'il a chang√© l'atmosph√®re morale de la France. En niant, non pas le progr√®s, mais l'efficacit√© de ce qu'on appelle le progr√®s pour accro√ģtre le bonheur et la vertu des humains, il r√©agit contre la philosophie voltairienne et encyclop√©dique qui conclut trop l√©g√®rement du progr√®s mat√©riel et intellectuel au progr√®s moral. C'est malgr√© lui que son d√©isme fervent ram√®ne les Fran√ßais sous le joug de l'Eglise : en religion comme partout, ce qu'il pr√™che, c'est la souverainet√© de la raison et du sentiment individuels. S'il subordonne la raison au sentiment comme moins pure et moins s√Ľre, c'est qu'il voit dans la spontan√©it√© incontr√īl√©e et irr√©fr√©n√©e du sentiment interne une source in√©puisable de certitude et une garantie sup√©rieure de v√©rit√©. Ainsi par del√† le sensualisme

de son temps, il ouvre la voie à une philosophie du sentiment, de la conscience

intime, que Jacobi en Allemagne,

et, d'une autre façon, Maine de Biran et

Cousin

en France ont développée. En donnant

la préférence au sentiment sur la raison, à la passion sur l'esprit,

il crée les états d'esprit qui, exprimés littérairement, donneront

le romantisme. Par l'étalage immodéré de ses singularités individuelles,

il offre même un exemple saisissant des abus et des excès du romantisme.

Par sa haine de la soci√©t√© aristocratique et despotique o√Ļ il vit, il

offre un modèle à toutes les révoltes et à toutes les excentricités

antisociales du romantisme. Il ramène à la fois le sens des réalités

concrètes et de la poésie intime dans la littérature. En un mot, qu'il

s'agisse de belles-lettres, de philosophie,

de morale, de moeurs, de religion, de politique, au commencement de toutes

les avenues de ce siècle, on aperçoit Rousseau.

Un portrait de Jean-Jacques Rousseau. Par sa position du probl√®me social, il est tout pr√®s de nous : tandis que Montesquieu et Voltaire s'√©loignent avec leurs vues exclusivement politiques et administratives, Rousseau, qui donne l'in√©galit√© comme un probl√®me moral et social, est notre homme; et c'est sur ses traces que quelques hommes sous la R√©volution, un plus grand nombre entre 1830 et 1832 ne virent de r√©forme utile et de justice suffisante que dans une nouvelle organisation de la propri√©t√©, une r√©partition meilleure de la richesse, qui √©galis√Ęt les b√©n√©fices et les charges de l'institution sociale. Ce sens et cette influence de Rousseau d√©passent de beaucoup ce qu'on appelle ordinairement la valeur litt√©raire; mais c'est cette valeur litt√©raire qui leur a donn√© moyen de se manifester. Il y avait chez Rousseau, dans ces p√©riodes si laborieusement construites pendant ses insomnies et ses fl√Ęneries, assez de tradition, de raisonnement et d'√©loquence pour satisfaire le go√Ľt des contemporains, assez de nouveaut√©, de sentiment et de po√©sie pour les s√©duire et les enchanter. Nous sentons plus la d√©clamation et les lourdeurs aujourd'hui, et nous sommes plus sensibles √† ce qu'il apportait de nouveau et de personnel. Si la langue n'est pas toujours tr√®s pure, elle est d'une richesse et d'une souplesse admirables elle prend souvent dans la bouche de Rousseau une couleur, une harmonie, un rythme dont rien auparavant ne donnait l'id√©e. (Gustave Lanson).

|

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|