| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

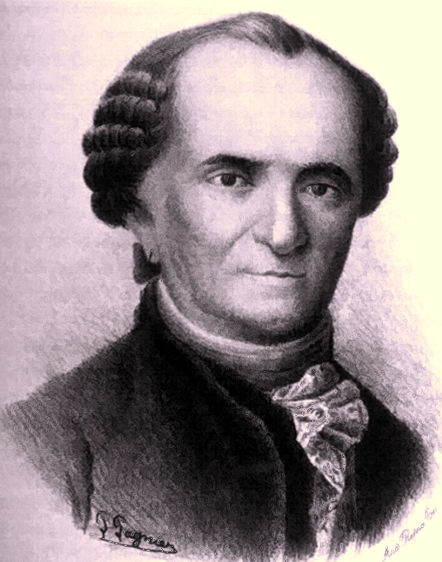

| Philibert

Commerson est un botaniste né à Châtillon-les-Dombes

(Ain) le 18 novembre 1727, mort à l'île

Maurice le 13 mars 1773. II étudia la médecine

à Montpellier et, sous les auspices

de Linné, décrivit des poissons de

la Méditerranée. Reçu docteur en 1755, il se fixa

dans sa ville natale, mais vint à Paris

en 1764 sur les instances de Lalande et fut choisi

pour faire partie, comme naturaliste, de la célèbre expédition

autour du monde commandée par Bougainville.

-

Philibert Commerson (1727-1773). Il visita le Brésil Commerson, dit Lalande, était d'une taille moyenne, mais avantageuse; il avait les yeux noirs et grands; le nez aquilin; sa complexion était délicate, sèche, sanguine et très vive. Il était sobre, mais trop peu réservé sur d'autres points. Sa société était pleine d'agrément, car il avait beaucoup d'érudition et de mémoire. Il n'aimait pas le jeu, si ce n'est le jeu d'échecs; il fuyait la société et les spectacles, parce qu'il n'y voyait que du temps à perdre. Il ne prenait intérêt qu'à ce qui pouvait l'instruire ou servir à l'instruction des autres. Il aurait voulu rendre botanistes tous ceux qui l'approchaient. Sa conversation était vive, énergique, remplie de saillies, de causticité et de hardiesse; aussi se faisait-il assez d'ennemis, quoiqu'il fût d'ailleurs plein de franchise et de générosité. Son caractère était violent, impétueux, extrême en tout. Les obstacles ne servaient qu'à exciter son courage. « La gloire, disait-il, comme la fortune, veulent des gens tenaces et hardis. »Il était très versé dans la littérature. Il parlait, il écrivait très bien le latin et aimait particulièrement à citer Ovide. Son style est concis, clair, spirituel, quelquefois élevé et même poétique, comme sa correspondance en donne des preuves fréquentes. Il disait souvent qu'il ne croyait pas à la médecine. Il était pourtant fort lié avec plusieurs médecins dont il faisait le plus grand cas. Lui-même avait exercé cet art pendant plusieurs années, et sa pratique, dit-on, était des plus heureuses. Son herbier et ses manuscrits sont conservés au Muséum. Il avait envoyé environ quinze cents espèces à Linné et un manuscrit à Berlin. « Commerson, dit Cuvier, était un homme d'une activité infatigable et de la science la plus profonde. S'il eût publié lui-même le recueil de ses observations, il tiendrait un des premiers rangs parmi les naturalistes. Malheureusement, il est mort avant d'avoir pu mettre la dernière main à la rédaction de ses écrits, et ceux à qui ses manuscrits et son herbier ont été confiés les ont négligés d'une manière coupable. » (Cuvier, Histoire des sciences naturelles, t. V, p. 93-95.) La vie de CommersonLe père de Philibert Commerson était notaire et conseiller du prince de Dombes. Philibert était l'aîné de sept frères, et fit une partie de ses études classiques à Bourg-en-Bresse. Un cordelier, le père Garnier, son professeur de troisième, qui l'avait pris en amitié, lui donna dans ses promenades quelques notions de botanique. Il n'en fallut pas davantage pour décider en lui une irrésistible vocation.Après avoir fait à Bourg-en-Bresse deux années de rhétorique, il alla achever ses classes à Cluny, dans le Mâconnais, où existait alors un collège célèbre, dirigé par les Bénédictins. Ses parents le destinaient au barreau, mais, à peine rentré dans sa famille, il déclara qu'il n'avait aucun goût pour la jurisprudence, tandis qu'un penchant bien prononcé l'entraînait vers l'étude de la médecine et surtout de l'histoire naturelle. Son père, vivement contrarié dans ses projets d'avenir pour son fils, ne se décida que l'année suivante à le voir changer de carrière et à l'envoyer prendre ses grades à Montpellier. C'était vers la fin de l'année 1747. Un simple goût devait bientôt chez Commerson se changer en une véritable passion. Ardent au travail comme au plaisir, ses simples jeux dégénéraient trop souvent en excès et en violences. Il ne tardait pas à s'en repentir et, revenu à la raison, il s'enfermait pour quelque temps d'une manière absolue; le goût de l'étude reprenait alors ses droits et il faisait des progrès rapides. Il s'occupait déjà de former un herbier qui devait l'emporter en nombre et en rareté sur tous les herbiers connus jusqu'à lui. Pour y parvenir et afin d'enrichir sa collection, il ne respectait rien et ne reculait devant aucune difficulté. Il était toujours en guerre avec les professeurs et surtout, avec les jardiniers, dont il ravageait les plantations. Avec Sauvages surtout, alors professeur de botanique, qui lui avait fait défendre l'entrée du jardin de la Faculté. Il en conçut contre ce professeur un ressentiment qui se montre assez souvent dans ses manuscrits. Il ne manquait jamais l'occasion de le réfuter dans ses leçons ou dans ses livres et il notait avec soin toutes les fautes qui s'étaient glissées dans ses écrits sur la botanique. On trouve la trace de ce ressentiment dans plusieurs de ses lettres. Mais les interdictions

ne l'avaient jamais arrêté, et quand il ne pouvait se procurer

ouvertement les plantes Pourvu du grade de

docteur, Commerson passa encore quatre années à Montpellier,

avant de rentrer dans sa famille, herborisant avec ardeur dans les Cévennes,

dans les Pyrénées En 1755, il entreprit

un voyage en Savoie, puis en Suisse Commerson était lié depuis l'enfance avec Lalande, son compatriote, devenu depuis un astronome célèbre, et qui déjà s'était fait dans sa discipline une position distinguée. Il écrivait souvent à cet ami; ses lettres, empreintes du plus vif enthousiasme pour la botanique, étaient communiquées par Lalande à Bernard de Jussieu qui prit dès lors une haute idée du jeune naturaliste, et ces deux savants se concertèrent pour l'attirer à Paris. En attendant, Commerson, revenu à Châtillon (1758), y avait rassemblé un nombre considérable de plantes étrangères; il y avait créé une sorte de jardin botanique et s'était lié, soit directement, soit par correspondance, avec les hommes qui, autour de lui, partageaient les mêmes goûts. Mais déjà les ressources du pays natal ne suffisaient plus à son ardente curiosité. Il méditait des voyages lointains et cherchait à y entraîner ses amis. Le mont Pilat, près de Saint-Étienne, le mont Dore, les Pyrénées, les Alpes l'avaient déjà vu bien des fois gravir leurs sommets et parcourir leurs vallées; mais sa soif de curiosité était devenue infatigable. Sans autre dessein que d'augmenter ses connaissances, il se livrait aux courses les plus aventureuses et s'exposait parfois aux plus graves dangers. « Je prévoyais dès lors, dit Lalande, que l'historien des martyrs de la science en augmenterait un jour le nombre, en le voyant, même dans sa province, sans occasion, sans émulation, sans société, sans secours, passer des semaines entières, jours et nuits, sans interruption, sans sommeil et sans repos, appliqué à ses recherches de botanique, à l'examen et à l'arrangement des richesses que ses herborisations luCommerson partait le plus souvent seul, presque sans argent et sans provisions. Il revenait malade, blessé, meurtri de ses chutes, exténué par la violence de ses exercices et par l'ardeur qu'il apportait à ses recherches. Un jour, comme Absalon, il resta suspendu par sa chevelure au-dessus d'un torrent. Il ne parvint à se tirer d'affaire qu'en s'arrachant les cheveux, et en tombant dans la rivière, au risque de se noyer. Une autre fois, il ne se mettait à l'abri d'une cascade qu'en roulant dans un précipice. Dans le Dauphiné, près de la grande Chartreuse, il fut mordu à la jambe, sur une ancienne blessure, par un chien que l'on crut enragé, ce qui l'obligea à garder le lit pendant trois mois. Ce naturaliste offre à coup sûr l'exemple le plus étonnant du zèle, du courage et de l'abnégation que peuvent inspirer la curiosité et le goût de l'histoire naturelle. La simple indication d'un jardin botanique, d'un riche herbier, ou simplement d'une plante nouvelle, lui suffisait pour entreprendre un voyage. Il poursuivit longtemps et finit par découvrir en Auvergne, chez un pharmacien de petite ville, l'herbier du botaniste Charles, médecin de Gannat, qui avait accompagné Tournefort dans son voyage au Levant. Il en obtint les doubles, qu'il classa et qui font encore partie des plantes qu'il légua au Jardin du Roi (l'ancêtre de l'actuel Jardin des Plantes, à Paris). Commerson épousa, en 1760, Antoinette-Vivante Beau, de Toulon-sur-Arroux, en Charolais. Cette union fut des plus heureuses. En 1762, il en eut un fils (plus tard maire de Toulon , et mort en 1834), qui, malheureusement, coûta la vie à sa mère. Il dédia plus tard à cette personne, sous le nom de Pulcheria Commersonia, un genre nouveau. Le fruit de cette plante renferme deux semences réunies et cordiformes. C'était à la fois un ingénieux emblème et un touchant souvenir. Le chagrin qu'il éprouva de la perte de son épouse et les sollicitations de ses amis finirent par le déterminer, en 1761, à venir à Paris. A peine arrivé, il fut vivement apprécié par tous les botanistes. On songea à l'attacher, comme naturaliste, à la Ménagie du Roi; mais l'abbé Lachapelle et Poissonnier, de l'Académie des sciences, le signalèrent à Praslin, ministre de la marine, qui désirait envoyer une expédition aux terres australes, sous le commandement de Bougainville, avec la mission d'y faire des recherches d'histoire naturelle. Les détails de cette longue traversée sont l'objet de l'ouvrage si connu sous le titre de : Voyage autour du monde, par Bougainville Commerson, membre

de l'expédition Bougainville.

« Je ne m'oblige pas de réaliser tout le projet que je propose; j'en exécuterai ce que je pourrai. Je considère l'histoire naturelle comme un vaisseau qu'on a commencé d'appareiller. Déjà quelques voiles sont mises; j'y en ajouterai deux peut-être. Mettra la dernière et prendra le gouvernail qui pourra.-»Bougainville partit de la rivière de Nantes, le 15 décembre 1766, sur la frégate la Boudeuse, et fut dès son départ en butte à une violente tempête qui le força de relâcher à Brest. Commerson, à peine rétabli d'une pleurésie agravée par un excès de travail et par quelque aggravation de sa plaie à la jambe, alla le rejoindre un peu plus tard. Il partit de Rochefort, au commencement de février 1767, sur la flûte l'Etoile. « Ma santé, écrivait-il à Bernard en partant, n'est plus cette santé athlétique que vous m'avez connue autrefois. Mais qu'importe? qu'elle suffise ou non, l'âme doit regagner en force tout ce que le corps y perd. Je serai peut-être mangé par les soles ou par les requins. [...] Les vers m'auraient-ils plus épargné? Quand vous recevrez cette lettre, je serai parti, et sous les meilleurs auspices. J'ai été ici l'enfant gâté de tout le monde. On m'écrit de Paris les choses les plus encourageantes. On m'annonce pour mon retour le cordon de Saint-Michel, des places, des pensions [...], toutes les portes, me dit-on, me seront ouvertes! Mais la plus belle pour moi sera celle par laquelle je rentrerai en Europe.-»Au moment de partir pour cette expédition, et dans la prévision des éventualités qu'elle pouvait entraîner pour lui comme pour sa famille, il voulut faire son testament. Commerson avait alors trente-neuf ans. Il laissait en France son jeune fils, âgé de quatre ans et demi. Ce testament, extrêmement curieux, daté du 15 décembre 1766, fut imprimé en 1774 sous le titre de Testament singulier de M. Commerson. On y remarquera surtout que c'est à Commerson qu'est due la première idée de la fondation d'un Prix de vertu. C'est là bien évidemment que Montyon a puisé la pensée de ses institutions, dont la date ne remonte qu'à 1782, c'est-à-dire seize ans après. Plus heureux que notre naturaliste, Montyon put renouveler sa fondation après les désastres révolutionnaires, et sa fortune comme sa libéralité, lui permirent de l'étendre à plusieurs autres actes. Mais la gloire en remonte à Philibert Commerson d'une manière si positive, que nous devons nous empresser de la lui rapporter. Les termes dans lesquels il l'exprime au paragraphe de son testament, ne sauraient laisser aucun doute sur ce point. Voici ce paragraphe : « Je fonde à perpétuité un prix de morale, qui sera appelé Prix de vertu, et qui consistera dans une médaille de 200 livres, portant pour légende : VIRTUTIS PRACTICAE PRAEMIUM, et sur le revers : VOVIT IMMERITUS P. C. (Philibert Commerson); laquelle médaille sera délivrée tous les ans, au premier jour de janvier, à quiconque, de quelque condition, sexe, âge et province du royaume qu'il puisse être, qui, dans le cours de l'année précédente, aura fait, sans pouvoir être soupçonné d'ambitions de vanité ou d'hypocrisie, la meilleure action connue, dans l'ordre moral et politique, telle, par exemple, qu'un généreux sacrifice de ses intérêts personnels vis-à-vis d'un malheureux, la libération d'un prisonnier opprimé pour quelques dettes considérables, mais désastreuses, le relèvement de quelque honnête famille ruinée, surtout à la campagne, la dotation de quelque orphelin de l'un et de l'autre sexe, l'établissement de quelque banque où l'on prêterait aux nécessiteux sans gage ni intérêts, la construction d'un port dans un endroit nécessaire, mais échappé à la vigilance du gouvernement, enfin pour tout acte extraordinaire de piété filiale, d'union fraternelle, de fidélité conjugale, d'amour honnête, d'attachement domestique, de réconciliation, de reconnaissance, d'amitié, de secours à son prochain, de courage dans les périls publics ... »Après trois mois de traversée, on arriva au mois de mai à Montevideo. Bougainville en était déjà parti sans donner d'indication précise sur la route qu'il comptait tenir. Ce ne fut qu'au retour des frégates qui l'avaient laissé aux îles Malouines « Reçus à bras ouverts, écrivait-il, par les gens les plus hospitaliers du monde, plongés dans l'abondance, nous n'avions rien à désirer que de jouir quelque temps de ce repos, mais nous savions que M. de Bougainville était vivement inquiet sur notre compte. »Il fallut donc remettre à la voile pour Rio de Janeiro où l'on arriva en peu de jours. Commerson et ses

compagnons, ralliés par la frégate la Commandante,

crurent d'abord relâcher dans le paradis terrestre de l'Amérique En quittant Rio de

Janeiro, l'expédition rentra dans la rivière de la Plata,

qu'elle remonta jusqu'à Buenos Aires,

capitale de cette province. Une voie d'eau qui s'était déclarée

dans un de leurs vaisseaux, les força de s'y arrêter quelque

temps. Le vice-roi proposa à Commerson de l'accompagner à

Lima, capitale du Pérou Leur relâche

à Tahiti « C'est le seul coin de la Terre, dit-il, où habitent des hommes sans vices, sans préjugés, sans besoins, sans querelles. Nés sous le plus beau ciel, nourris des fruits d'une terre qui est féconde sans culture, régis par des pères de famille plutôt que par des rois, ils ne connaissent d'autre dieu que l'amour. Je lui ai appliqué le nom d'utopie que Thomas Morus avait donné à sa république idéale, etc. »Jeanne Baret. Commerson avait emmené avec lui un jeune peintre, Jossigny, qui lui rendit de grands services, en dessinant beaucoup de plantes, avec tous leurs détails pris sur le vivant. Il était aussi accompagné d'un domestique nommé Baret, qui le suivait dans toutes ses herborisations et partageait toutes ses fatigues comme tous ses périls. Ce domestique était une femme, la première assurément qui ait fait le tour du monde. A force de pratique, Jeanne Baret (tel était son vrai nom) était devenue un véritable botaniste. Née en Bourgogne et orpheline, après avoir perdu un procès qui l'avait ruinée, elle s'était résolue à se mettre en service. Elle était chez Commerson depuis deux ans, ainsi que celui-ci le déclare dans son testament, daté de 1766, au moment du départ de l'expédition de Bougainville. Comme elle désirait voyager, elle n'hésita pas à suivre son maître sous des habits d'homme. Elle avait alors vingt-six ans. Pendant tout le voyage elle se conduisit avec tant de prudence et de réserve, que personne de l'équipage ne soupçonna jamais qu'elle fût une femme. Cependant à Tahiti, elle fut reconnue pour telle par les naturels de cette île, et elle fit l'aveu de son sexe à Bougainville. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le Voyage autour du monde de Bougainville : « Tandis que nous étions entre les grandes Cyclades[ = le VanuatuCette femme a été désignée sous plusieurs noms : Jeanne Baré, Baret, madame Barre, de Barre; Commerson, dans son testament (rédigé à la veille de son départ et dans lequel il semble effectivement ignorer que Jeanne Baret allait le suivre), la nomme Jeanne Baret, dite de Bonne fol. Elle était chez lui depuis le mois de septembre 1764. Dans le testament qu'elle fit elle-même à Châtillon-lez-Dombes, en 1775, elle prend les noms de Jeanne Mercedier, veuve d'Antoine Barnier, dite de Barre. Que ce soit la curiosité ou tout autre sentiment qui ait entraîné Jeanne Baret sur les pas du naturaliste, qu'elle se soit ou non jointe à son expédition à son insu, il lui fallait un courage et une force de caractère assez rares pour accomplir un pareil dessein. (Commerson avait encore, pour l'aider dans ses herborisations lors de ce voyage, un assistant africain qui le suivait dans toutes ses courses et l'aidait dans ses recherches. Notre naturaliste loue sa mémoire et assure qu'il ne rapportait jamais deux fois la même plante). Commerson dans

les îles Mascareignes.

Pendant son séjour à l'île Maurice, un jour qu'il se rendait chez lui en voiture, accompagné de quelques officiers, il fut salué, et son nom fut prononcé à haute voix par un soldat en faction. — « Qui m'a nommé? » s'écria Commerson, étonné d'être reconnu à une si grande distance de son pays. Le soldat s'avança et dit qu'il était le fils d'un artisan de Châtillon qui l'avait connu dans son enfance. Commerson l'engagea vivement à venir le voir. Le lendemain, après les premières effusions, ayant demandé au soldat des nouvelles de son pays et de ses parents, ce dernier lui dit qu'à son départ il avait vu toute la famille de Commerson en deuil, mais il ne put lui apprendre lequel de son père ou de sa mère n'existait plus. Notre naturaliste en fut profondément affecté, el il exprima ses appréhensions dans une lettre touchante qu'il écrivait à son frère. Cependant, tant de zèle et d'utiles travaux ne devaient pas le mettre à l'abri de mille contrariétés inattendues. Un jeune médecin, hautement protégé, fut envoyé à l'île Maurice, sous le prétexte de partager ses travaux. Commerson s'aperçut bien vite qu'il avait affaire à un homme sans savoir et sans énergie. Il fit tous ses efforts pour l'encourager, pour le stimuler et pour l'instruire, mais il ne réussit qu'à s'en faire un ennemi. Ce personnage écrivit à Versailles contre lui; on diminua et l'on finit par supprimer tout à fait son traitement. Poivre s'y opposa de toute son influence, il alla jusqu'à déclarer qu'il le maintiendrait, fût-ce même à ses propres dépens. Commerson refusa, mais, touché des instances de son ami, il ne voulut se venger de cette injure qu'en redoublant de dévouement et d'ardeur. Heureusement les démarches de Poivre furent couronnées de succès, et Poissonnier obtint que le traitement du naturaliste fût rétabli dans son integrité. Dès cette époque (1769), Commerson formait le projet d'aller en Amérique pour comparer les productions de la nature dans les parallèles opposés. « Ayant parcouru déjà tout l'hémisphère austral, il ne me reste, disait-il, qu'à voir le nord de l'Amérique. Si le ministre agrée ce projet, jamais on n'aura rien fait de plus favorable à l'avancement de l'histoire naturelle. Qu'on ne m'objecte pas que l'hémisphère boréal est déjà assez connu; il faut voir du même oeil pour pouvoir judicieusement comparer. Ma façon d'observer m'est propre, sans cela je ne pourrais écrire que sur parole; je suis en état de prouver par une foule d'observations que les choses même le plus souvent vues, l'ont été très mal, et qu'il y a presque autant d'erreurs à réfuter que de découvertes à faire.-»Il méditait aussi, à la même date, le projet d'établir à l'île Maurice une académie qui eût compris toutes les sciences, les arts, l'agriculture, etc., et il en adressa le plan à Lalande, mais en même temps il ne cessait de songer à son retour et de s'y préparer. Il chargeait même son ami, Vachier, de lui acheter, près du Jardin du Roi, une maison, « pour y établir son cabinet, y procurer des secours aux étudiants et y instituer à ses frais un démonstrateur d'histoire naturelle, attendu que l'on n'y faisait point encore de leçons publiques sur l'histoire des animaux et des minéraux. »Et cependant il sentait déjà diminuer sa santé et ses forces, mais non son courage, car à la fin de la même année (1770), relevant à peine d'une longue maladie, il partait pour Madagascar, afin de répondre aux instances de Poivre et aussi pour satisfaire sa propre curiosité. En effet, l'abondance et la nouveauté des récoltes qu'il fit sur cette terre insalubre, le dédommagèrent jusqu'à certain point des dangers et des peines qu'il y éprouva. C'est de là qu'il écrivait à son ami : « Quel admirable, pays que Madagascar! Il mériterait à lui seul, non pas un observateur ambulant, mais des académies entières : c'est à Madagascar que je puis annoncer aux naturalistes qu'est la véritable terre de promission pour eux! C'est là que la nature semble s'être retirée comme dans un sanctuaire particulier, pour y travailler sur d'autres modèles que ceux auxquels elle s'est asservie ail leurs : les formes les plus insolites, les plus merveilleuses s'y rencontrent à chaque pas. Le Dioscoride du Nord, M. Linnée, y trouverait de quoi faire encore dix éditions revues et augmentées de son Système de la nature, et finirait peut-être par convenir de bonne foi qu'on n'a encore soulevé qu'un coin du voile qui la couvre. »Il s'élevait en même temps contre l'empressement avec lequel on construisait des systèmes, avant de posséder les pièces les plus importantes, les matériaux les plus riches de chaque série, sur lesquels seuls on aurait pu fonder raisonnablement une classification. « Il me semble voir, disait-il, un mécanicien occupé à remonter la machine de Marly, dont on ne lui jetterait les pièces de rapport qu'à poignées, après en avoir soustrait les trois quarts [...]. J'en conclus, ajoutait-il, qu'il faut regarder tous les systèmes faits et à faire pendant longtemps, comme autant de procès-verbaux de différents états de pauvreté où en étaient la science et l'auteur à l'époque où il les a faits. »Au retour de son voyage à Madagascar, où il avait passé quatre mois, Commerson retourna, en janvier 1771, à l'île Bourbon ( = l'île de la Réunion « La nature, écrivait-il, n'a donné à l'Europe que de faibles échantillons de ce qu'elle pouvait faire en ce genre. C'est à Bourbon, comme aux Moluques, aux Philippines, qu'elle a établi ses fourneaux et ses laboratoires pyrotechniques. J'ai recueilli des choses ineffables à ce sujet... »Vers la fin de 1771, Commerson revint de la Réunion à Maurice. Sa santé était déjà fort altérée; quelques excès de travail et un défaut de ménageaient sur des goûts de diverses natures l'avaient singulièrement affaibli. Une attaque de goutte, maladie héréditaire dans sa famille, des douleurs néphrétiques violentes et répétées, le mirent dans un tel état de faiblesse, qu'il ne put suivre Poivre et l'abbé Rochon qui rentraient en Europe « Maillard, successeur de Poivre, faisait peu de cas des sciences ». Commerson fut renvoyé de l'intendance, qu'il avait toujours habitée, et obligé d'acheter une maison pour s'y loger et y déposer ses collections. En butte à toutes sortes de tracasseries, il devint incapable de s'en distraire par le travail; ses maux augmentèrent, en même temps que les encouragements et les secours lui manquaient de toutes parts. Enfin, épuisé de fatigue, accablé de chagrin et de souffrance, il succomba, le 13 mars 1773, âgé seulement de quarante-six ans. C'est Jeanne Baret qui ferma les yeux de Commerson. (Après sa mort, elle épousa un soldat. Rentrée en Europe (retour qui en fait la première femme à avoir bouclé un tour du monde), elle vint finir ses jours à Châtillon et, par souvenir et vénération pour son ancien maître, elle laissa tout ce qu'elle possédait aux héritiers naturels du célèbre botaniste). Ainsi périssait, jeune encore, cet homme hors du commun, qui, en peu d'années, s'était placé au premier rang parmi les naturalistes de l'époque. L'Académie des sciences, tenue au courant de ses voyages, de ses recherches, de ses découvertes par le récit de tous ceux qui suivaient des yeux sa personne et ses travaux, voulut, en attendant son retour, lui donner un témoignage éclatant de sa haute estime. Commerson fut nommé associé de l'Académie, en même temps qu'Antoine Laurent de Jussieu, le 21 mars 1773. Hélas! il était mort depuis huit jours. L'oeuvre inachevéeLe temps avait manqué à Commerson pour qu'il eût pu rassembler tous les matériaux que sept ans de navigation, de recherches, d'observations de toutes natures avaient mis entre ses mains, pour qu'il les classât lui-même d'après le plan qu'il avait conçu, pour qu'il rédigeât ses remarques innombrables, et qu'après avoir élevé à l'histoire naturelle un monument digne d'elle et de lui. Mais, bien qu'il n'ait laissé aucun écrit achevé, aucun travail d'ensemble propre à résumer ses travaux, il nous reste heureusement assez de vestiges de sa courte vie pour que la postérité n'oublie plus ce nom illustre.Commerson n'était pas seulement botaniste. Il était versé dans toutes les branches des sciences naturelles. Il cultivait à la fois l'ichthyologie, l'entomologie, la conchyliologie et s'appliquait aux observations géologiques et météorologiques. Tous les naturalistes reconnaissent que l'histoire naturelle n'a jamais acquis, à la fois et d'un seul homme, tant de nouveautés et de richesses. Il recueillit dans son voyage près de cinq mille espèces de plantes, dont trois mille entièrement nouvelles, parmi lesquelles soixante genres nouveaux, sans y comprendre les plantes de Tahiti, qui furent soustraites ou perdues. A l'exemple de Linné et de la plupart des naturalistes, Commerson dédia plusieurs genres nouveaux à ses amis, et s'appliqua, dans ses dédicaces, à mettre en rapport les formes des plantes avec les qualités et les talents des personnes qui en étaient l'objet, ou bien avec les sentiments qu'il leur portait. Nous avons dit qu'il consacra à la mémoire de sa femme la Pulcheria Commersonia. Il dédia à l'astronome Lalande le genre Landea, puis le Lalandia, dont il nomma les espèces stellifera, astrographa, stellicarpa; il consacra à Jeanne Baret le genre Baretia (une plante qui présente des caractères sexuels ambigus...), avec plusieurs espèces nommées Bonnofidia; oppositiva, heterophylla; à l'astronome Véron, le compagnon de son voyage périsphérique, mort pendant une traversée, le nom de Veronia tristiflora; à son ami Crassous, le genre Crassuvia;à Turgot, à d'Alembert, à Poivre, à Bougainville, à Poissonnier, à Vachier, à Mauduit, à Cossigny, à Marigny, les genres Turgotia, Dalembertia, Pevrea, Buginvillea (nyctaginée), Cossigna, Marignia (sapindacée de Maurice); enfin il donna son propre nom à une belle plante qu'il découvrit à Madagascar, en disant qu'il ne faisait en cela qu'user de son droit : (in imponendo nomine jure meo usus sum). Par la suite, les naturalistes ont attaché son nom à de nombreuses autres espèces, surtout des plantes et à quelques poissons, mais aussi à un joli petit Dauphin, le Dauphin de Commerson (Cephalorhynchus commersonii). On a parfois dit que ce naturaliste avait

rapporté le premier la belle plante connue sous le nom d'Hortensia;

c'est une erreur. L'Hortensia, originaire de la Chine Les amis de Commerson lui avaient quelquefois reproché son indifférence à publier différents ouvrages qui lui auraient fait honneur, et surtout à envoyer de l'île Maurice ses principales observations. Mais son ardeur à rechercher, à observer, à rassembler toujours des choses nouvelles, l'étendue immense de ses projets et de ses vues, ne lui eussent pas laissé le loisir de se livrer à un travail d'ensemble. D'ailleurs, pour compléter ses travaux et ses écrits, le temps ne lui manquait pas seul : l'argent et les secours lui faisaient quelquefois défaut; il s'en excusait en écrivant à l'un de ses amis (15 février 1769) : « Quand vous verrez mes manuscrits, vous douterez que j'aie pu donner aucun soin à mes collections, tandis que, si vous aviez vu mes collections les premières, malgré tout ce que j'ai perdu, vous auriez pu craindre que le temps m'ait manqué pour les dépouiller. Mais aussi il est notoire que, sur les vingt-quatre heures de la journée, j'en ai

Placer au milieu de tant de richesses, de tant de choses curieuses et nouvelles, un naturaliste passionné, insatiable, un explorateur aussi infatigable que téméraire, c'était mettre à la plus rude épreuve son zèle et ses forces. Aussi ne pouvait-il se modérer, et, en présence de tant de merveilles qu'il eût voulu recueillir toutes à la fois, faisait-il résolûment le sacrifice de son repos, de sa santé et même de sa vie. On a vu son enthousiasme au moment où il parcourait Madagascar; on trouve encore ceci dans ses notes manuscrites : « Un voyageur disait au roi de Portugal, en parlant de l'île de Ceylan ( = Sri LankaPersonne, en effet, n'avait encore poussé aussi loin la curiosité savante, secondée par un courage aussi persévérant. Personne jusqu'à lui n'avait enrichi la science d'un aussi grand nombre d'objets précieux et nouveaux; ses dessins étaient les plus beaux et les plus exacts, ses descriptions les plus lucides que l'histoire naturelle eût encore recueillis. Les trente-deux caisses contenant ses manuscrits et ses collections, qui parvinrent après sa mort, en 1774, au Jardin du Roi, furent aussitôt l'objet de l'avide exploration de la plupart des naturalistes de l'époque; chaque savant, dans sa spécialité, se mit à l'oeuvre et fouilla, sans beaucoup de scrupules peut-être, dans un trésor dont le véritable propriétaire ne pouvait plus profiter pour sa propre gloire. C'est ce qui explique comment personne ne se chargea dans le temps de dresser un catalogue complet de toutes ces richesses, et bien que, depuis lors, tous ces naturalistes lui aient rendu une solennelle justice, comment ce travail est devenu tout à fait impossible depuis longtemps. Commerson avait sans doute le pressentiment de ce qui pourrait lui arriver à cet égard, car voici ce qu'il écrivait à Lemonnier en lui envoyant de l'île Maurice un paquet de plantes et de graines : « J'ai seulement une prière à vous faire, c'est de me conserver la priorité de date pour les choses vraiment nouvelles que vous communiquerez à d'autres. Entre vos mains, je connais toute la sûreté du dépôt; mais, permettez-moi de vous l'observer, il est dans la république des lettres, comme dans les ruches à miel, des bourdons lourds et oisifs qui ne vivent qu'aux dépens des abeilles actives et industrieuses. J'en ai déjà senti plusieurs fois la dent famélique et perfide... » (P.-A. Cap).

|

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|