| Ovide, Publius Ovidius Naso, est l'un des poètes latins les plus célèbres. Il naquit à Sulmo (Sulmone) dans le territoire des Péligniens (Samnium ), le 13 des calendes d'avril ou le 10 mars, de l'an de Rome ), le 13 des calendes d'avril ou le 10 mars, de l'an de Rome  711 (20 mars de 43 av. J.-C) sous le consulat de C. Vibius Pansa et de A. Hirtius; et mourut à Tomes (Mésie 711 (20 mars de 43 av. J.-C) sous le consulat de C. Vibius Pansa et de A. Hirtius; et mourut à Tomes (Mésie ) en 18 ap. J.-C. Il appartenait donc à la dernière génération du siècle d'Auguste, à celle qui n'avait vu ni la république ni les guerres civiles, et qui, sans préoccupations sérieuses, sans souvenirs attristants, n'avait qu'à se laisser aller nonchalamment aux plaisirs de la vie calme et facile. II était fils d'un chevalier et avait un frère plus âgé que lui, qui mourut à vingt ans. Sa famille, selon l'usage, lui fit étudier l'art oratoire pour le pousser vers le barreau. On l'envoya de bonne heure à Rome, où l'orateur célèbre Messala, dirigea ses premières études. Il suivit ensuite les leçons, notamment, de deux rhéteurs célèbres, M. Arellius Fuscus, et M. Porcius Latro, dont il devait plus tard traduire en vers quelques phrases (Métamorphoses ) en 18 ap. J.-C. Il appartenait donc à la dernière génération du siècle d'Auguste, à celle qui n'avait vu ni la république ni les guerres civiles, et qui, sans préoccupations sérieuses, sans souvenirs attristants, n'avait qu'à se laisser aller nonchalamment aux plaisirs de la vie calme et facile. II était fils d'un chevalier et avait un frère plus âgé que lui, qui mourut à vingt ans. Sa famille, selon l'usage, lui fit étudier l'art oratoire pour le pousser vers le barreau. On l'envoya de bonne heure à Rome, où l'orateur célèbre Messala, dirigea ses premières études. Il suivit ensuite les leçons, notamment, de deux rhéteurs célèbres, M. Arellius Fuscus, et M. Porcius Latro, dont il devait plus tard traduire en vers quelques phrases (Métamorphoses , XIII, 121). Ces deux maîtres ne purent guère combattre chez lui une tendance au mauvais goût qu'ils partageaient eux-mêmes; ils lui apprirent seulement à amplifier ses pensées et à les aiguiser d'une façon subtile et maniérée. , XIII, 121). Ces deux maîtres ne purent guère combattre chez lui une tendance au mauvais goût qu'ils partageaient eux-mêmes; ils lui apprirent seulement à amplifier ses pensées et à les aiguiser d'une façon subtile et maniérée. Il avait dès lors, dit Sénèque le Père, un esprit gracieux et aimable, mais avec trop de complaisance pour lui-même. Il exerça quelques charges publiques; il fut triumvir capitalis, centumvir, decemvir stlitibus ,judicandis. Mais il s'en tint là. Malgré les reproches de son père, il se donna tout entier à la poésie. Elle séduisait tous les jeunes gens distingués, et d'ailleurs il y était porté par une facilité d'improvisateur peu commune. Il nous apprend lui-même qu'il bégayait des vers au sortir du berceau. Ses illustres contemporains, Virgile, Properce, Tibulle, Horace, s'empressèrent d'accueillir et de protéger auprès du prince le jeune émule qui devait un jour s'asseoir avec eux sur le Parnasse romain. Auguste lui prodigua les honneurs, les récompenses, et lui donna publiquement des marques d'estime. Ses Amours (1re éd. en 5 livres, 2e en 3 livres, vers 14 av. J.-C.) sont un recueil d'élégies amoureuses dans le genre de Tibulle et de Properce, mais avec moins de sincérité et de passion, avec plus d'esprit et de préciosité. Sa Corinne est loin d'être aussi vivante que la Cynthie de Properce et surtout que la Lesbie de Catulle. Existe-t-elle même réellement ou n'est-ce qu'une « Iris en l'air? » On ne sait trop; en tout cas, Ovide ne voit dans son amour qu'une matière de roman, avec épisodes obligatoires (la veillée à la porte, le billet donné, le billet renvoyé, la maladie, la rupture, la réconciliation). Et cette matière, il la traite en écolier consciencieux, sans y rien mettre de son coeur, mais en y prodiguant toutes les ressources de son esprit, amplifications faciles et souples, comparaisons pittoresques, souvenirs mythologiques (1re éd. en 5 livres, 2e en 3 livres, vers 14 av. J.-C.) sont un recueil d'élégies amoureuses dans le genre de Tibulle et de Properce, mais avec moins de sincérité et de passion, avec plus d'esprit et de préciosité. Sa Corinne est loin d'être aussi vivante que la Cynthie de Properce et surtout que la Lesbie de Catulle. Existe-t-elle même réellement ou n'est-ce qu'une « Iris en l'air? » On ne sait trop; en tout cas, Ovide ne voit dans son amour qu'une matière de roman, avec épisodes obligatoires (la veillée à la porte, le billet donné, le billet renvoyé, la maladie, la rupture, la réconciliation). Et cette matière, il la traite en écolier consciencieux, sans y rien mettre de son coeur, mais en y prodiguant toutes les ressources de son esprit, amplifications faciles et souples, comparaisons pittoresques, souvenirs mythologiques , plaisanteries quelquefois délicates, plus souvent bouffonnes et forcées. L'oeuvre n'a rien de touchant ni d'original; elle ne vaut que par quelques esquisses de moeurs contemporaines assez légèrement enlevées. , plaisanteries quelquefois délicates, plus souvent bouffonnes et forcées. L'oeuvre n'a rien de touchant ni d'original; elle ne vaut que par quelques esquisses de moeurs contemporaines assez légèrement enlevées. Les Héroïdes ou Epîtres se rattachent aux Amours ou Epîtres se rattachent aux Amours . Après avoir exprimé sous son nom tous les sentiments habituels des intrigues amoureuses, Ovide les reprend sous le nom des héros ou des héroïnes de la mythologie grecque . Après avoir exprimé sous son nom tous les sentiments habituels des intrigues amoureuses, Ovide les reprend sous le nom des héros ou des héroïnes de la mythologie grecque . Il imagine, en dépit de toute vérité historique, des lettres de Pénélope . Il imagine, en dépit de toute vérité historique, des lettres de Pénélope à Ulysse à Ulysse , de Phèdre , de Phèdre à Hippolyte à Hippolyte , d'Oenone à Pâris , d'Oenone à Pâris , de Didon , de Didon à Enée à Enée , d'Ariane , d'Ariane à Thésée à Thésée , etc. Et à toutes il prête le même ton, un ton absolument moderne, d'un anachronisme voulu et amusant. Il est à mille lieues d'Homère et des tragiques grecs, bien qu'il leur emprunte les données de ses élégies; chez lui, les héros sont galants, les héroïnes sont coquettes, tous font des madrigaux et des pointes, tous sont défigurés et rapetissés. (Le recueil qui nous est parvenu contient, outre les Héroïdes d'Ovide, dix autres qui sont d'un imitateur). , etc. Et à toutes il prête le même ton, un ton absolument moderne, d'un anachronisme voulu et amusant. Il est à mille lieues d'Homère et des tragiques grecs, bien qu'il leur emprunte les données de ses élégies; chez lui, les héros sont galants, les héroïnes sont coquettes, tous font des madrigaux et des pointes, tous sont défigurés et rapetissés. (Le recueil qui nous est parvenu contient, outre les Héroïdes d'Ovide, dix autres qui sont d'un imitateur).

-

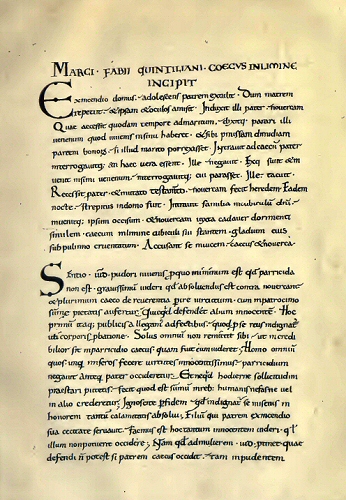

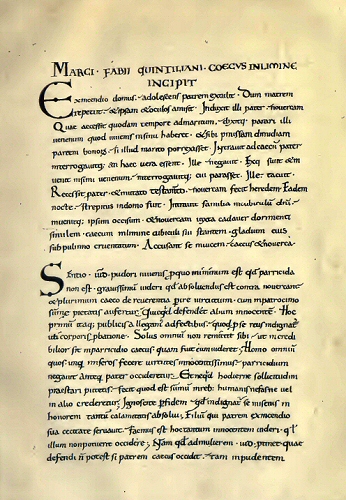

Page d'un manuscrit des Héroïdes

d'Ovide, daté du XIVe s. Cette galanterie superficielle et cet esprit léger trouvent une troisième incarnation dans l'Art d'aimer et dans les Remèdes d'amour (2 et 1 av. J.-C., 752 et 753 de Rome). Cette fois, Ovide fait la théorie des intrigues amoureuses qu'il a mises en scène dans les Amours et dans les Remèdes d'amour (2 et 1 av. J.-C., 752 et 753 de Rome). Cette fois, Ovide fait la théorie des intrigues amoureuses qu'il a mises en scène dans les Amours et les Héroïdes et les Héroïdes . Il la fait avec une gravité plaisante, avec une ironie douce, en spectateur amusé, narquois et bienveillant. Pour nous, ce livre est précieux comme document historique : il fait revivre, dans tous ses détails, la vie élégante et mondaine de Rome. Il a eu beaucoup de vogue à son époque, jusqu'à la fin de la littérature romaine, et plus tard encore, car au Moyen âge . Il la fait avec une gravité plaisante, avec une ironie douce, en spectateur amusé, narquois et bienveillant. Pour nous, ce livre est précieux comme document historique : il fait revivre, dans tous ses détails, la vie élégante et mondaine de Rome. Il a eu beaucoup de vogue à son époque, jusqu'à la fin de la littérature romaine, et plus tard encore, car au Moyen âge c'est un des ouvrages les plus lus et les plus imités, et c'est lui qui, par exemple, suggère à Guillaume de Lorris la première idée du Roman de la Rose c'est un des ouvrages les plus lus et les plus imités, et c'est lui qui, par exemple, suggère à Guillaume de Lorris la première idée du Roman de la Rose . Si, par l'esprit et la vivacité pittoresque, l'Art d'aimer mérite ce succès, il révèle une morale relâchée. Ovide ne corrompt pas les moeurs de son époque - la chose est déjà faite - mais il donne à cette corruption une forme gracieuse et séduisante, et l'on comprend que les gens graves, l'empereur en tête, en aient été scandalisés. Ovide le comprend lui-même, et pour se disculper du reproche de légèreté, il entreprend deux grands ouvrages : l'un, en vers hexamètres, sur les légendes grecques; l'autre, en distiques élégiaques, sur les traditions romaines. . Si, par l'esprit et la vivacité pittoresque, l'Art d'aimer mérite ce succès, il révèle une morale relâchée. Ovide ne corrompt pas les moeurs de son époque - la chose est déjà faite - mais il donne à cette corruption une forme gracieuse et séduisante, et l'on comprend que les gens graves, l'empereur en tête, en aient été scandalisés. Ovide le comprend lui-même, et pour se disculper du reproche de légèreté, il entreprend deux grands ouvrages : l'un, en vers hexamètres, sur les légendes grecques; l'autre, en distiques élégiaques, sur les traditions romaines. Le premier, les Métamorphoses , est consacré aux transformations , est consacré aux transformations d'humains en animaux d'humains en animaux , en astres , en astres , en plantes, etc., si nombreuses dans la mythologie hellénique , en plantes, etc., si nombreuses dans la mythologie hellénique . Il y avait eu là-dessus des poèmes alexandrins : les Metamorfwseis de Théodore, de Didymarchos, de Parthénios (le maître de Virgile), les 'Alloiwseis d'Antigone de Caryste, l'Orniqogonia de Boeo, les 'Eteroioumena de Nicandre (ces deux dernières oeuvres nous sont connues par le résumé d'Antoninus Liberalis au IIe s. ap. J.-C.). Ovide s'en est inspiré, mais il doit beaucoup aussi à Homère, aux Cycliques, aux tragiques grecs, à Catulle, à Virgile (surtout dans les derniers livres où il refait l'Enéide . Il y avait eu là-dessus des poèmes alexandrins : les Metamorfwseis de Théodore, de Didymarchos, de Parthénios (le maître de Virgile), les 'Alloiwseis d'Antigone de Caryste, l'Orniqogonia de Boeo, les 'Eteroioumena de Nicandre (ces deux dernières oeuvres nous sont connues par le résumé d'Antoninus Liberalis au IIe s. ap. J.-C.). Ovide s'en est inspiré, mais il doit beaucoup aussi à Homère, aux Cycliques, aux tragiques grecs, à Catulle, à Virgile (surtout dans les derniers livres où il refait l'Enéide ). Son livre contient des épisodes charmants : l'histoire touchante de Céyx ). Son livre contient des épisodes charmants : l'histoire touchante de Céyx et d'Alcyone et d'Alcyone ou le conte de Philémon ou le conte de Philémon et Baucis et Baucis , dont La Fontaine a su goûter et rendre la naïve et exquise bonhomie (la fable de Philémon et Baucis, texte en ligne). Malheureusement, l'ensemble manque d'unité et d'ordre : les récits se suivent au hasard, mal rattachés par des transitions factices, puis, comme dans les Héroïdes , dont La Fontaine a su goûter et rendre la naïve et exquise bonhomie (la fable de Philémon et Baucis, texte en ligne). Malheureusement, l'ensemble manque d'unité et d'ordre : les récits se suivent au hasard, mal rattachés par des transitions factices, puis, comme dans les Héroïdes , les moeurs sont modernisées à l'excès; la politesse mondaine, la galanterie, la coquetterie s'introduisent dans les événements même les plus tragiques; enfin Ovide, toujours trop appliqué à faire de l'esprit, souligne complaisamment les côtés les plus invraisemblables de son sujet, et arrive à des effets grotesques tout à fait déplacés. , les moeurs sont modernisées à l'excès; la politesse mondaine, la galanterie, la coquetterie s'introduisent dans les événements même les plus tragiques; enfin Ovide, toujours trop appliqué à faire de l'esprit, souligne complaisamment les côtés les plus invraisemblables de son sujet, et arrive à des effets grotesques tout à fait déplacés. Les Fastes , composés après 2 ap. J.-C. marquent comme les Métamorphoses , composés après 2 ap. J.-C. marquent comme les Métamorphoses l'effort d'Ovide vers la grande poésie. C'est une sorte de calendrier l'effort d'Ovide vers la grande poésie. C'est une sorte de calendrier en vers où, mois par mois, jour par jour, il passe en revue les fêtes romaines, et, à propos de chacune d'elles, expose les origines auxquelles elles se rattachent, et les détails qui les caractérisent. L'intention du livre est un peu la même que celle de l'Enéide en vers où, mois par mois, jour par jour, il passe en revue les fêtes romaines, et, à propos de chacune d'elles, expose les origines auxquelles elles se rattachent, et les détails qui les caractérisent. L'intention du livre est un peu la même que celle de l'Enéide , de certaines odes d'Horace et du IVe livre de Properce : collaborer au relèvement religieux et national entrepris par Auguste, faire revivre les croyances éteintes et les vieilles traditions. On s'attend peu à voir Ovide dans ce rôle, et en effet il y est assez gêné. S'il est bien documenté sur les détails matériels du culte, il ne sait pas saisir l'âme, la vie de ces choses d'autrefois. Quelquefois, il s'amuse à raconter des anecdotes piquantes, il s'égaie aux dépens de Silène , de certaines odes d'Horace et du IVe livre de Properce : collaborer au relèvement religieux et national entrepris par Auguste, faire revivre les croyances éteintes et les vieilles traditions. On s'attend peu à voir Ovide dans ce rôle, et en effet il y est assez gêné. S'il est bien documenté sur les détails matériels du culte, il ne sait pas saisir l'âme, la vie de ces choses d'autrefois. Quelquefois, il s'amuse à raconter des anecdotes piquantes, il s'égaie aux dépens de Silène , de Faune , de Faune ou de Priape ou de Priape ; mais alors il oublie absolument le but sérieux qu'il s'était assigné. Le reste du temps, il est sec, aride et ennuyeux. Au reste, son oeuvre est inachevée; elle ne comprend que 6 livres sur 12. ; mais alors il oublie absolument le but sérieux qu'il s'était assigné. Le reste du temps, il est sec, aride et ennuyeux. Au reste, son oeuvre est inachevée; elle ne comprend que 6 livres sur 12. Nous arrivons en effet à l'événement décisif de la vie d'Ovide, à son exil (8 ap. J.-C. On a beaucoup discuté sur la cause de cet exil. Suivant l'opinion la plus probable, le poète se serait mêlé par mégarde (error) aux aventures scandaleuses de la petite-fille d'Auguste, la seconde, Julie. Mais son vrai crime aux yeux de l'empereur - le seul qui fut allégué officiellement - c'était son poème de l'Art d'aimer (carmen), qui, en favorisant la dépravation de l'époque, semblait se jouer des tentative moralisatrices du prince. Toujours est-il qu'Ovide fut, non pas exilé, mais relégué à Tomes, en Mésie (carmen), qui, en favorisant la dépravation de l'époque, semblait se jouer des tentative moralisatrices du prince. Toujours est-il qu'Ovide fut, non pas exilé, mais relégué à Tomes, en Mésie (sur la mer Noire) et qu'il y resta, sous Tibère comme sous Auguste (circonstance qui suffirait peut-être pour prouver que la faute qu'il expiait si cruellement n'était pas personnelle à Auguste, mais intéressait sa famille adoptive). Il y languit ainsi huit ans et quelques mois, y mourut âgé de 59 ans, l'an 17 de notre ère. Ovide avait été marié trois fois, et de ses trois épouses, la dernière paraît seule lui avoir inspiré une affection véritable; elle en était digne, par celle qu'elle lui conserva dans son malheur. (sur la mer Noire) et qu'il y resta, sous Tibère comme sous Auguste (circonstance qui suffirait peut-être pour prouver que la faute qu'il expiait si cruellement n'était pas personnelle à Auguste, mais intéressait sa famille adoptive). Il y languit ainsi huit ans et quelques mois, y mourut âgé de 59 ans, l'an 17 de notre ère. Ovide avait été marié trois fois, et de ses trois épouses, la dernière paraît seule lui avoir inspiré une affection véritable; elle en était digne, par celle qu'elle lui conserva dans son malheur.

Ovide fut enterré à Tomes, le lieu même de son exil. C'est là qu'avaient été composés ses derniers ouvrages : l'Ibis, satire très obscure contre un de ses adversaires (imitée de Callimaque), et surtout les 5 livres de Tristes et les 4 livres de Pontiques (Ex Ponto). Ces deux recueils présentent peu de différences; le premier est antérieur à 12 ap. J.-C., le second est postérieur à cette date : dans le premier, les élégies n'ont pas de destination spéciale; dans le second, elles sont adressées à des correspondants particuliers; enfin tout d'abord Ovide demande à revenir à Rome, et plus tard il sollicite seulement une commutation de peine. A part cela, les Tristes et les Pontiques ne forment qu'un seul recueil, recueil assez long et assez monotone. Ovide est complètement désemparé. Le contraste est trop grand : au lieu d'un ciel riant, une contrée sauvage et lugubre, au ciel brumeux, aux champs glacés; au lieu d'une capitale paisible et joyeuse, une bourgade de frontière sans cesse troublée par les invasions des Sarmates; au lieu des succès littéraires et mondains, un isolement absolu, au milieu de rustres qui ne peuvent apprécier le talent du poète, qui ne parlent même pas sa langue. C'est plus que n'en peut supporter son âme faible et amollie. Il n'a ni assez d'énergie pour se résigner, ni assez de fougue pour se révolter franchement; il ne sait que pleurer, nil nisi flere libet. Il supplie tout le monde : sa femme, amie de Livie, pour laquelle il affiche une grande tendresse dans l'espoir qu'elle lui sera utile; ses amis, dont il réchauffe le zèle jusqu'à les importuner; l'empereur surtout, à qui il adresse les pires flagorneries, dont il embrasse l'image comme celle d'un dieu. Quant à la forme, les longs développements de rhétorique, les souvenirs mythologiques, les mots d'esprit y subsistent toujours, gâtant maladroitement les inspirations les plus sincères. A part quelques pièces plus naturelles, telles que l'adieu à son livre, le récit de son départ, et quelques descriptions pittoresques, l'ensemble montre un caractère sans dignité et un talent sans profondeur.

- | Élégie d'Ovide sur son départ de Rome « Déjà approchait le jour où je devais, d'après l'ordre de César, franchir les frontières de l'Ausonie : je n'avais ni le temps ni la liberté d'esprit suffisants pour faire mes préparatifs; mon âme était restée engourdie dans une longue inaction; je ne m'étais occupé ni du choix des esclaves qui devaient m'accompagner, ni des vêtements et des autres nécessités de l'exil. Je n'étais pas moins étourdi de ce coup qu'un homme foudroyé par Jupiter, qui existe encore, mais sans avoir recouvré le sentiment de l'existence. Lorsque l'excès même de la douleur eut dissipé le nuage qui enveloppait mon esprit, et que mes sens se furent un peu calmés, prêt à partir, j'adresse une dernière fois la parole à mes amis consternés, naguère si nombreux, et dont je ne voyais plus que deux près de moi. Ma tendre épouse, me serrant dans ses bras, mêlait à mes pleurs ses pleurs plus abondants, ses pleurs qui coulaient à flots le long de son visage indigné de cette souillure. Ma fille, alors absente et loin de moi, retenue en Libye, ne pouvait être informée de mon désastre. De quelque côté qu'on tournât les yeux, on ne voyait que des gens éplorés et sanglotants; on eût dit des funérailles, de celles où la douleur n'est pas muette. Hommes, femmes, enfants même pleuraient comme si j'étais mort, et dans toute la maison il n'était pas une place qui ne fût arrosée de larmes tel, si l'on peut comparer de grandes scènes à des scènes moins imposantes, tel dut être l'aspect de Troie au moment de sa chute. Déjà l'on n'entendait plus la voix de l'homme ni l'aboiement des chiens, et la lune guidait au haut des airs son char nocturne. Élevant mes regards jusqu'à elle, et les reportant de l'astre au Capitole, dont le voisinage, hélas! fut inutile au salut de mes pénates : « Divinités habitantes de ces demeures voisines, m'écriai-je, temples que désormais mes yeux ne verront plus; dieux à qui la noble ville de Quirinus dresse des autels qu'il me faut abandonner, salut pour toujours [...]. » Ainsi je priai les dieux; ma femme, dont les paroles étaient entrecoupées de sanglots, pria plus longuement. Ensuite, les cheveux en désordre, elle se prosterna devant nos Lares, baisa les foyers éteints de ses lèvres tremblantes, et prodigua aux Pénates insensibles des supplications, hélas! sans profit pour son époux infortuné [...].

Enfin : « Pourquoi me presser ? C'est en Scythie qu'on m'envoie, m'écriai-je, et c'est Rome que je quitte, double excuse de ma lenteur! Vivant, je perds à jamais mon épouse vivante, ma famille, ma maison, et les membres fidèles qui la composent; et vous que j'aimai comme des frères, vous dont le coeur eut pour moi la fidélité de Thésée, je vous embrasse quand je le puis encore; car peut-être ne le pourrai-je plus jamais! » (Ovide, Tristes). | Outre les ouvrages que nous venons de citer, Ovide en avait composé quelques autres; nous avons encore ses Medicamina faciei; de sa tragédie de Médée , dont Quintilien parle avec éloge et qu'il donne comme preuve de ce qu'Ovide eût pu faire s'il avait su régler la marche de son génie, nous ne possédons qu'un seul vers, et de ses Halieutiques , dont Quintilien parle avec éloge et qu'il donne comme preuve de ce qu'Ovide eût pu faire s'il avait su régler la marche de son génie, nous ne possédons qu'un seul vers, et de ses Halieutiques un fragment de 134 vers; son panégyrique d'Auguste en langue gète et son ouvrage sur la mort d'Auguste sont perdus. On lui a longtemps attribué sans raison une Consolation à Livie, une élégieNux et quelques autres opuscules. un fragment de 134 vers; son panégyrique d'Auguste en langue gète et son ouvrage sur la mort d'Auguste sont perdus. On lui a longtemps attribué sans raison une Consolation à Livie, une élégieNux et quelques autres opuscules. L'influence d'Ovide a été très grande; elle apparaît déjà chez les Sénèques et dure, on l'a dit, jusqu'au Moyen âge . Elle n'a pas d'ailleurs été très heureuse; par sa légèreté d'esprit, par son mauvais goût, par sa conception mesquine de la poésie, quelles que soient d'ailleurs sa verve et son habileté technique, Ovide n'est au fond que le premier représentant d'une poésie latine vouée, après lui, au déclin. (R. Pichon). . Elle n'a pas d'ailleurs été très heureuse; par sa légèreté d'esprit, par son mauvais goût, par sa conception mesquine de la poésie, quelles que soient d'ailleurs sa verve et son habileté technique, Ovide n'est au fond que le premier représentant d'une poésie latine vouée, après lui, au déclin. (R. Pichon).

|

En bibliothèque. - Nous n'indiquerons ici que les éditions et les traductions principales d'Ovide. Le premier livre imprimé à Bologne en 1471, fut les Oeuvres d'Ovide, in-fol.; elles le furent la même année à Rome, 2 vol. in-fol. On estime les édit. suiv. : Venise, Alde, 1501, 1503, ib., 1515, 1516, 3 vol in-8; Leyde, cum notis variorum, 1661-62. - Lyon, ad usum Delphini, 1689, 4 vol. in-4; Amsterdam, 1727, 4 vol. in-4, excellente édition, publiée par P. Burmann, et devenue la base de presque toutes celles qui ont été données depuis; l'édition d'Amar, faisant partie de la Bibliothèque latine de Lemaire, 1820-25, 10 vol. in-8, avec une Notice littéraire revue par Barbier sur les édit. et trad. d'Ovide. Il existe deux trad. en prose des Oeuvres complètes d'Ovide; l'une est de Martignac seul, Lyon, 1697, 9 vol. in-12. On a réuni dans l'autre les trad. des Métamorphoses par Banier; des Fastes, par Bayeux; des Tristes et des Pontiques, par Kervillars, etc., 1789, 7 vol. in-8. Les Métamorphoses ont été traduites en vers par Thomas Corneille, 1697, 5 vol. in-8; par F. de Saint-Ange, 1800, 1808, 2 vol. in-8, et 1823, in-12. - Les Fastes, par le même, Saint-Ange, 1804. - L'Art d'aimer, par le même, Paris, 1807. - Les Héroïdes, par de Boigelin, in-8, Philadelphie (Paris), 1786. Les Amours, par M. P. D. C. (M. Pirault des Chaulmes), 1825, dans la collect. de Saint-Anne. - Une trad. nouvelle en prose des Métamorphoses précédé d'une Vie d'Ovide a été publié par M. T.-G. Villenave, Paris, 1805 et suiv., 4 vol. in-fol et in-8., fig., et 4 vol. in-12, à l'usage des classes. En librairie. - Ovide : Les Métamorphoses (bilingue, trad. en vers de Danièle Robert), Actes Sud, 2001; Les Métamorphoses (trad en prose de J. Chamonard), Flammarion (GF), 1993; Poèmes érotiques, Actes Sud, 2003; L'Art d'aimer, Jai Lu (Librio), 2002; L'Art d'aimer, les Remèdes à l'amour, les Produits de beauté pour le visage de la femme, Gallimard (Folio), 1974; Lettres d'amour, les Héroïdes, Gallimard, 1999; L'exil et le Salut (Tristes et Pontiques), Arléa, 1999; On joutera pour terminer les Ouvrages d'Ovide publiés par les Belles lettres dans la Série latine.  Rosenberg, Lafaye, Les Métamorphoses d'Ovide, illustrées par la peinture baroque, Diane de Selliers (Beaux-livres), 2003; Contes d'Ovide (Adaptés par Ted Hugues), Phébus, 2002. Manuela Morgaine, Les Métamorphoses d'après Ovide, Albin Michel (livre d'images jeunesse), 1998. Rosenberg, Lafaye, Les Métamorphoses d'Ovide, illustrées par la peinture baroque, Diane de Selliers (Beaux-livres), 2003; Contes d'Ovide (Adaptés par Ted Hugues), Phébus, 2002. Manuela Morgaine, Les Métamorphoses d'après Ovide, Albin Michel (livre d'images jeunesse), 1998.

Collectif, Lectures d'Ovide, Belles Lettres, 2003; Laigneau, Amours et Art d'aimer d'Ovide, Ellipses-Marketing (manuel scolaire), 2001; Lucien d'Azay, Ovide ou l'amour puni, Les Belles Lettres, 2001; Anne Videau-Delibes, Les Tristes d'Ovide et l'Elégie Romaine, Klincksieck, 2000; Jacqueline Fabre-Serris, Mythe et poésie dans les métamorphoses d'Ovide, Klincksieck, 2000; Jacqueline Fabre-Serris et Alain Deremetz, Elégie et épopée dans la poésie ovidienne (Héroïdes et Amours), CEGES (Lille 3), 1999; Jean-Paul Brisson, Rome et l'âge d'Or, De Catulle à Ovide, vie et mort d'un mythe, 1992. Collectif, Lectures d'Ovide, Belles Lettres, 2003; Laigneau, Amours et Art d'aimer d'Ovide, Ellipses-Marketing (manuel scolaire), 2001; Lucien d'Azay, Ovide ou l'amour puni, Les Belles Lettres, 2001; Anne Videau-Delibes, Les Tristes d'Ovide et l'Elégie Romaine, Klincksieck, 2000; Jacqueline Fabre-Serris, Mythe et poésie dans les métamorphoses d'Ovide, Klincksieck, 2000; Jacqueline Fabre-Serris et Alain Deremetz, Elégie et épopée dans la poésie ovidienne (Héroïdes et Amours), CEGES (Lille 3), 1999; Jean-Paul Brisson, Rome et l'âge d'Or, De Catulle à Ovide, vie et mort d'un mythe, 1992.

| | |