| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

| Aperçu | Les pièces de Corneille | Caractères de son théâtre |

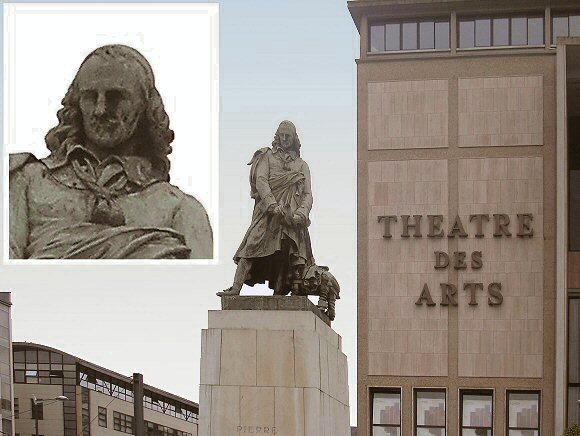

Pierre Corneille est le créateur de l'art dramatique en France. Fils aîné de Pierre Corneille et de Marthe le Pesant, il est né le 6 juin 1606, à Rouen, où son père exerçait les fonctions de « maître particulier des eaux et forêts ». Il fit ses études au collège des jésuites de sa ville natale, son droit à Caen, ou peut-être à Rouen même, prit sa licence, prêta serment comme avocat au parlement le 18 juin 1624, ne plaida guère ou même pas du tout, fréquenta cependant la bonne société de Rouen, et fut enfin pourvu, en 1628, par les soins de son père, du titre d'« avocat du roi ancien au siège des eaux et forêts et de premier avocat du roi au siège général de la Table de marbre du palais-». Même quand viendra le succès, il demeurera un provincial. Bourgeois honnête et besogneux, père de famille dévoué, Corneille n'avait pas de qualités de façade et faisait triste figure dans le monde. Il le reconnaît lui-même : J'ai la plume féconde et la bouche stérile,Il se tourna bientôt vers la carrière dramatique. Une foucade lui fit d'abord écrire une comédie intitulée Mélite ou les Fausses lettres, qui fut représentée en 1629. Le vieux dramaturge Hardy, à qui il la soumit, jugea que c'était une assez jolie farce. Quant au public, un peu surpris de ne plus trouver là ses valets bouffons, ses parasites et ses docteurs, il demeura quelque temps incertain; mais, à la réflexion, il reconnut la supériorité de cette pièce sur celles qui l'avaient précédée, et alors il applaudit franchement. « Mélite, disait plus tard Corneille, fut mon coup d'essai, et elle n'a garde d'être dans les règles, puisque je ne savais pas alors qu'il y en eût. Je n'avais pour guides qu'un peu de sens commun, avec les exemples de feu Hardy, dont la veine était plus féconde que polie, et de quelques modernes qui commençaient à se produire et qui n'étaient pas plus réguliers que lui [...]. Ce sens commun, qui était toute ma règle, m'avait fait trouver l'unité d'action, et m'avait donné assez d'aversion pour cet horrible dérèglement qui mettait Paris, Rome et Constantinople sur le même théâtre, pour réduire le mien dans une seule ville.»Le sens commun! c'était là, en effet, le véritable point d'appui, inconnu aux auteurs qui avaient précédé. Reportons-nous un instant à l'état où se trouvait la scène française. « Quel désordre! quelle irrégularité! nul goût, nulle connaissance des véritables beautés du théâtre; les auteurs aussi ignorants que les spectateurs; la plupart des sujets extravagants et dénués de vraisemblance; point de moeurs, point de caractères; la diction encore plus vicieuse que l'action, et dont les pointes et de misérables jeux de mots faisaient le principal ornement. En un mot, toutes les règles de l'art partout violées. Dans cette enfance ou pour mieux dire dans ce chaos du poème dramatique, Corneille, après avoir quelque temps cherché le bon chemin, et lutté contre le mauvais goût de son siècle, enfin aidé de la lecture des anciens, fit voir sur la scène la raison, mais la raison accompagnée de toute la pompe, de tous les ornements dont la langue française est capable, accorda heureusement la vraisemblance et le merveilleux, et laissa bien loin derrière lui tout ce qu'il avait de rivaux, dont la plupart, désespérant de l'atteindre et n'osant plus entreprendre de lui disputer le prix, se bornèrent à combattre la voix publique déclarée pour lui, et essayèrent en vain par leurs discours et par leurs frivoles attaques de rabaisser un mérite qu'ils ne pouvaient égaler. »Tout en allant se placer du premier essor bien au-dessus de ses rivaux, Corneille demeura plusieurs années à un niveau peu élevé : Clitandre, la Veuve, la Galerie du palais, la Suivante, la Place royale, sont, à tout prendre, de pauvres comédies, et n'ont quelque intérêt pour nous aujourd'hui que par l'idée qu'elles nous donnent des tâtonnements d'un immense auteur qui n'a pas encore trouvé sa route. Médée vaut déjà mieux; c'est une tragédie; l'essai, sans être fort heureux, décèle çà et là une vigueur d'esprit jusque alors inconnue. Cette pièce néanmoins fut froidement accueillie; en revanche, on applaudit avec transport la comédie de l'Illusion, « cet étrange monstre » , comme l'appela ensuite l'auteur. C'était en 1636. Ne dirait-on, pas que Corneille a voulu déjouer toutes les prévisions et se couvrir d'un voile d'autant plus impénétrable que nous sommes plus près et, pour ainsi dire, à la veille du jour où il va briller d'un si grand éclat ?  Corneille, par Charles Le Brun (1647). Ce fut, en effet, en cette même année 1636 qu'eut lieu le fait suivant, bien simple en lui-même mais bien fécond en résultats. M. de Châlon, secrétaire des commandements de la reine mère, avait quitté la cour et s'était retiré à Rouen dans sa vieillesse; Corneille, que flattait le succès de ses premières pièces, le vint voir un jour. « Monsieur, lui aurait dit M. de Châlon après l'avoir loué sur son esprit et sur ses talents, le genre de comique que vous embrassez ne peut vous procurer qu'une gloire passagère. Vous trouverez dans les Espagnols des sujets qui, traités dans notre goût, par des mains comme les vôtres, produiront de grands effets; apprenez leur langue, elle est aisée; je m'offre de vous montrer ce que j'en sais, et, jusqu'à ce que vous soyez eu état de lire par vous-même, de vous traduire quelques endroits de Guillen de Castro. »Si l'anecdote est vraie, Corneille profita de l'avis; il fit le Cid A l'apparition de ce chef-d'oeuvre, on n'eut pas assez d'éloges. On admira cette simple grandeur, ces énergiques beautés, la force de l'intrigue unie à la noblesse des caractères et à la vigueur du style, les sentiments héroïques, et enfin cet art dramatique dont on n'avait pas vu d'exemple. L'enthousiasme fut tel, que, dans plusieurs provinces, il était passé en proverbe de dire : « Beau comme le Cid. » La gloire de Corneille se répandit, et sa pièce fut traduite dans toutes les langues de l'Europe.

Ce prodigieux triomphe ne pouvait manquer de soulever la cabale envieuse des Bois-Robert et des Scudéry, dont il faisait davantage ressortir la médiocrité. Ils se déchaînèrent contre la nouvelle pièce par de misérables parodies ou des observations ridicules. Sa gaucherie et sa timidité n'excluaient la conscience de son mérite; Corneille répondit avec une noble fierté, dans son excuse à Ariste : Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit...Le procès, toutefois, ne se termina pas là; ce fut toute une polémique littéraire. A la fin, Scudéry en appela à l'Académie. Richelieu, secrètement jaloux de la gloire de Corneille, vit avec plaisir cette démarche qui lui donnait l'occasion de poursuivre, et le moyen, à ce qu'il croyait, de terrasser son rival. L'Académie hésitait à se charger de ce jugement; il lui fit savoir qu'il le désirait. En conséquence, la compagnie nomma des commissaires, et, cinq mois après, les Sentiments de l'Académie sur le Cid furent livrés à l'impression. Scudéry triompha; Corneille fut mécontent; un instant il eut la pensée de répondre; puis il y renonça brusquement, craignant d'offenser celui qui récompensait comme ministre le rival dont il était jaloux comme poète; si bien qu'il consentit à rentrer dans la société des cinq auteurs, et à prendre part encore, pour un cinquième d'inspiration, aux pièces du cardinal. On avait reproché au Cid de n'être qu'une traduction et de manquer d'invention; Corneille, pour confondre la critique, fit une tragédie sur une page de Tite-Live. Quand il reparut au théâtre, en 1639, avec sa pièce d'Horace en main, on annonça qu'elle allait être aussi soumise à des observations. Corneille, cette fois, ne s'effraya pas. « Horace, écrivit-il à un de ses amis, fut condamné par les duumvirs, mais il fut absous par le peuple. »L'envie garda le silence, moins par respect pour l'auteur que parce qu'il avait eu l'adresse de dédier au cardinal son nouvel ouvrage. Voltaire, jugeant Horace sur un aveu que Corneille s'est trop hâté de faire, trouve dans cette tragédie trois actions juxtaposées. « Ici, dit-il après la scène II du IVe acte, la pièce est finie, et l'action est complètement terminée. Il s'agissait de la victoire, et elle est remportée; du destin de Rome, et il est décidé. »Le sort de Rome est décidé sans doute, mais non le sort de cette famille obligée de se sacrifier à l'ambition de Rome. L'unité d'intérêt subsiste avec le danger des personnages qui nous ont intéressés dans le cours de la pièce. L'unité de la pièce, ce n'est donc pas Rome, c'est la famille romaine, ou, si l'on veut même une unité plus rigoureuse, c'est le vieil Horace. « Le péril de ses enfants, la mort de sa fille , le dévouement de son fils ne sont que des moyens dramatiques pour nous faire contempler dans toutes ses attitudes cette vieille figure romaine du père et du citoyen qui domine et concentre toute l'action. »Quoi qu'il en soit, les critiques furent pour Corneille l'aiguillon de son génie : pour se laver du crime d'imitation, il venait de faire Horace; pour répondre au reproche d'irrégularité, il donna, la même année, Cinna. Ce fut un nouveau triomphe, mais si incontestable, si spontanément accordé, que l'envie ne songea pas même à en ternir l'éclat. L'enthousiasme fut universel, et, pour comble de gloire, le grand Condé, alors âgé de vingt ans, pleura en entendant dire à Auguste : Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie.Le beau rôle ici est à Auguste, et pourtant c'est à Cinna que l'on s'est intéressé d'abord, c'est Auguste que l'on a détesté. On a vu dans ce revirement une faute grave. Existe-t-elle en effet? est-il vrai que nous haïssions Auguste? Non, tout l'odieux est dans l'avant-scène, pour ainsi dire; et lorsque Cinna, dans son admirable discours, nous peint sous des couleurs si énergiques la fureur des proscriptions, il parle d'Octave qu'Auguste nous a fait oublier. Loin que ce soit une faute, c'est tout simplement un art plus profond. L'année 1640 vit paraître Polyeucte. Avant de le présenter au théâtre, l'auteur voulut le lire à l'hôtel de Rambouillet; , qu'il fréquentait dans ces années-là (en 1641-1642, Corneille, il composa même deux madrigaux pour la Guirlande de Julie) et qui était le souverain tribunal des affaires d'esprit en ce temps-là. « La pièce, dit Fontenelle, fut applaudie autant que le demandait la bienséance et la grande réputation que l'auteur avait déjà; mais, quelques jours après, Voiture vint trouver Corneille, et prit des tours fort délicats pour lui dire que Polyeucte n'avait pas réussi comme il pensait, que surtout le christianisme avait infiniment déplu. Corneille alarmé voulut retirer la pièce d'entre les mains des comédiens qui l'apprenaient; mais enfin il la leur laissa, sur la parole d'un d'entre eux qui n'y jouait pas parce qu'il était trop mauvais acteur. Était-ce à ce comédien à juger mieux que tout l'hôtel de Rambouillet? »Ce qui déplaisait à l'hôtel de Rambouillet est précisément ce qui recommande la pièce à notre admiration; ce sont ces beautés neuves et originales dont personne n'avait donné l'idée; c'est cette délicatesse qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et qui contenait tout l'art du grand Corneille; ce sont ces deux caractères de Sévère et de Pauline, sans modèles chez les anciens ni chez les modernes; c'est celui de Polyeucte, plus sublime encore parce qu'il se détache, par la foi, de toutes les choses sensibles, et ne tient plus à la terre. On peut hésiter entre Cinna et Polyeucte, s'il s'agissait d'assigner un rang; pour nous, nous souscrivons volontiers au jugement suivant de Victorin Fabre : « Supérieur, dit-il, comme ouvrage dramatique, à la tragédie d'Horace, par l'unité de plan et d'action; supérieur à la tragédie de Cinna par l'unité de caractère et d'intérêt, Polyeucte est, de tous les chefs-d'oeuvre de Corneille, celui où il a su le mieux allier le touchant et le sublime, mouvoir avec adresse et régularité les vrais ressorts dramatiques, disposer l'ordre des scènes , et développer l'action avec autant d'industrie que de richesse; on y voit l'art de Corneille égal enfin à son génie. »Déjà Boileau pensait de même. -  La statue de Corneille devant le Théâtre des arts, à Rouen. A partir de Polyeucte, Corneille commence à décliner dans la Mort de Pompée où se manifeste principalement la préférence qu'il accordait à la hardiesse et à la vigueur de Lucain sur le doux et le fini de Virgile. Mais avant de s'engager plus avant dans cette espèce de retraite, il veut laisser derrière lui un monument d'un autre genre. On se rappelle que, dans la comédie, il en était encore à l'Illusion, « cet étrange monstre »; de là, sans transition, il s'élève en 1642 à la comédie du Menteur « Oui , mon cher Despréaux, disait celui-ci à Boileau, je dois beaucoup au Menteur. Lorsqu'il parut, j'avais bien l'envie d'écrire; mais j'étais incertain de ce que j'écrirais : mes idées étaient confuses, cet ouvrage vint les fixer. Le dialogue me fit voir comment causaient les honnêtes gens [...]. Enfin, sans le Menteur, j'aurais sans doute fait quelques pièces d'intrigue, l'ÉtourdiLa modestie de Molière lui exagérait probablement sa dette; mais c'est du moins un beau témoignage rendu au mérite de cette excellente comédie du Menteur. Nous avons parlé de retraite; il ne faut pourtant pas croire que Corneille revienne sur-le-champ à la faiblesse de ses premières années. S'il tombe une fois ou deux, presque aussitôt il se relève avec honneur; de Pompée et de Rodogune nous descendons à Théodore; mais de Théodore nous remontons à Héraclius, à Don Sanche, à Nicomède, (1650), tragédies défectueuses en plusieurs points, mais qui seraient des chefs-d'oeuvre si Corneille ne nous eût appris à être plus difficiles. C'est après Nicomède que Corneille cesse d'être lui-même. Il donne d'abord Pertharite, que le goût du public condamne sans vouloir l'entendre une seconde fois. « Cette chute du grand Corneille, dit Fontenelle, peut être mise parmi les exemples les plus remarquables des vicissitudes du monde, et Bélisaire demandant l'aumône n'est pas plus étonnant. »Corneille avoue dans son examen, écrit dix ans après la pièce, qu'il n'en parle presque pas, pour « s'épargner le chagrin de s'en ressouvenir. » C'est vers ce temps qu'il traduisit l'Imitation, non, comme on l'a dit pour expier les erreurs de sa jeunesse, mais pour se consoler de son malheur et aussi par amour pour ce beau livre; car Corneille était religieux, et son frère nous apprend que pendant trente ans il dit tous les jours son bréviaire et qu'il avait l'usage des sacrements. Le découragement de Corneille, à la suite de son échec, avait été si grand, qu'il s'était décidé à renoncer au théâtre, s'apercevant qu'il devenait « trop vieux pour être encore à la mode. »

Pendant, six ans il demeura fidèle à sa résolution. Mais, en 1659, le surintendant Fouquet entreprit de rendre à la scène le beau talent dont elle était veuve. Il parvint en effet à triompher de cette résolution « qui se pouvait encore rompre » , et Corneille eut la faiblesse de se laisser engager à plus qu'il ne pouvait désormais tenir. Il donna Oedipe, puis la Toison d'or, pièces tout à fait médiocres, se releva avec quelque force et un certain éclat dans Sertorius (1662), et enfin continua de tomber dans Sophonisbe, Othon, Agésilas, Attila, Bérénice, Pulchérie et Suréna, qui n'offrent plus, si l'on n'excepte peut-être quelques passages, qu'un souvenir presque entièrement effacé de ses belles années. Cette triste décadence s'achève en 1674. Quelques années après, Corneille disait : « Ma poésie s'en est allée avec mes dents. »Ainsi il se survécut en quelque sorte; pendant ses dix dernières années il resta pour ainsi dire oublié. Il mourut le 1er octobre 1684, âgé de plus de soixante-dix-huit ans, à Paris, où il s'était fixé depuis 1662, dans une maison de la rue d'Argenteuil qui portait jadis le n°18, et qu'a fait disparaître le percement de l'avenue de l'Opéra. Cet événement fit si peu d'impression à la cour, que Dangeau se contenta d'écrire dans son journal « Jeudi 5, on apprit à Chambord la mort du bonhomme Corneille. » Il laissait quatre enfants, deux garçons et deux filles. C'est par l'aînée des filles, Marie, femme en secondes noces de Jacques de Farcy, que Charlotte Corday devait descendre de Corneille en ligne directe. L'aîné des fils, Pierre, capitaine de cavalerie et gentilhomme ordinaire de la maison du roi, fut le grand-père de cette Marie-Anne Corneille dont Voltaire, en 1764, devait faire tant de bruit, et rédiger pour elle ce fameux Commentaire où la sincérité de son admiration n'a pu triompher d'un peu de jalousie qu'il eut toujours pour l'auteur du Cid et de Polyeucte. Inhumé le 2 octobre dans l'église Saint-Roch, Pierre Corneille fut remplacé à l'Académie française par son propre frère Thomas, et c'est à Racine que l'honneur échut de prononcer l'éloge de son glorieux prédécesseur. Nous ne dirons rien de la légende qui le représente mourant dans la misère et presque dans le dénuement. Accréditée jadis par un nommé Feydel, dans un article du Journal de Paris de 1788; passée de là dans presque toutes les biographies du poète; rendue populaire enfin par une pièce de vers de Théophile Gautier, tant et de si diverses autorités n'empêchent pas qu'elle ne soit fausse, et Bouquet l'a démontré péremptoirement dans son livre sur les Points obscurs de la vie de Corneille. Sans doute faut-il remarquer qu'ayant perdu son père et se trouvant l'aîné de sept enfants, Corneille était devenu l'unique soutien d'une famille nombreuse. Fils et frère avant d'être auteur, on peut comprendre qu'il ait pu prendre un ton plus humble et se résigner parfois à ce je ne sais quoi d'abaissement, plutôt que de risquer pour des êtres qui lui étaient chers une source de gratifications nécessaires à leur subsistance. On sait comme il vivait avec son frère Thomas Corneille, depuis surtout qu'ils avaient épousé les deux soeurs : « Les deux maisons n'en faisaient qu'une,On ne saurait donc réduire simplement ses dédicaces à de la basse flatterie ou à un âpre amour du gain. N'empêche, il y avait bien quelque chose d'un peu avide chez cet homme; il était habile en affaires, volontiers quémandeur aussi, et d'une façon qu'on voudrait quelquefois moins humble. Il a eu, comme tout le monde, ses charges et ses embarras. Mais il était de bonne famille bourgeoise; au profit qu'il tirait de ses pièces, il faut ajouter celui qu'il tirait de leur publication, et surtout des dédicaces dont il les faisait précéder; enfin Richelieu, Mazarin, Fouquet, Louis XIV l'ont successivement pensionné, et son nom figure encore, pour la somme de 2000 livres, sur les états de 1683 et de 1684. Dans ces conditions, vivant comme il faisait, simplement et modestement, il faudrait s'étonner qu'il fût mort dans la misère. De fait, Corneille est mort comme il avait vécu, non pas dans la richesse sans doute, mais enfin dans l'aisance. On ne sera donc pas fâché que Bouquet ait prouvé le contraire; non que le fait importe beaucoup, comme il le dit lui-même, mais ce qui importe : « c'est d'établir la nature, l'étendue et la durée de ce qui pesa de gêne sur Corneille, pour réduire à sa juste valeur une légende née d'une anecdote controuvée ». C'est aussi de « montrer l'injustice de tant d'imputations injurieuses lancées contre Louis XIV et son siècle », et, en montrant l'un comme en établissant l'autre, Bouquet a rendu service à l'histoire de la littérature. Importance de l'oeuvre de Corneille. Mais, ces défauts relevés, « où trouvera-t-on, c'est encore son rival de gloire qui s'exprime ainsi, un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents, tant d'excellentes parties, l'art , la force, le jugement, l'esprit? Quelle noblesse, quelle économie dans les sujets! Quelle véhémence dans les passions! Quelle gravité dans les sentiments! Quelle dignité, et en même temps quelle prodigieuse variété dans les caractères! Combien de rois, de princes, de héros de toutes nations nous a-t-il représentés, toujours tels qu'ils doivent être, toujours uniformes avec eux-mêmes, et jamais ne se ressemblant les uns aux autres! Parmi tout cela, une magnificence d'expression proportionnée aux maîtres du monde qu'il faisait souvent parler, capable néanmoins de s'abaisser quand il veut, et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique, où il est encore inimitable. Enfin, ce qui lui est surtout particulier, une certaine force, une certaine élévation, qui surprend, qui enlève, et qui rend jusqu'à ses défauts, si on lui en peut reprocher quelques-uns, plus estimables que les vertus des autres. Personnage véritablement né pour la gloire de son pays, comparable, je ne dis pas à tout ce que l'ancienne Rome a eu d'excellents tragiques, puisqu'elle confesse elle-même qu'en ce genre elle n'a pas été fort heureuse, mais aux Eschyle, aux Sophocle, aux Euripide, dont la fameuse Athènes ne s'honore pas moins que des Thémistocle, des Périclès, des Alcibiade, qui vivaient en même temps qu'eux. »A cet éloge que La Bruyère a presque répété et que la postérité a ratifié, nous ajouterons ces quelques lignes où Ferdinand Brunetière a tenté préciser quel a été son rang dans la littérature française : après avoir parlé de ce qu'il avait fait pour le théâtre même, il tâchait de montrer la qualité de son style, et ajoutait : « Mais ce qu'il a fait encore et de plus, c'est de rendre le vers français capable de porter la pensée. Lorsque Corneille parut, il y avait déjà plus de cent ans que l'on s'exerçait à penser, et qu'en vers comme en prose, on n'y réussissait qu'à moitié. En vain pillait-on outrageusement les Anciens; en vain dérobait-on à Lucrèce, à Virgile, à Horace, à Lucain, à Sénèque, ou aux Italiens et aux Espagnols, une « sentence » qu'on avait le soin de mettre entre guillemets ou d'imprimer en italiques, pour attirer l'attention du lecteur. En vain, les prosateurs faisaient-ils passer tout Cicéron ou tout Plutarque dans leurs Essais, comme Montaigne. On ne les digérait pas et on ne parvenait pas à se les assimiler, à les convertir, selon l'expression et le voeu de Du Bellay, « en « sang et en nourriture ».De cette tutelle de l'Antiquité, de cette imitation laborieuse et stérile jusqu'alors du grec et du latin, Corneille est avec Descartes, avant même Descartes, le premier qui ait émancipé la langue et la pensée françaises. En ce sens, parmi les grands auteurs français, on a eu raison de les nommer les premiers des Modernes, les premiers qui aient donné à la littérature française sa marque originale, son caractère de nationalité, les premiers créateurs enfin, et non plus des commentateurs ou des compilateurs. C'est par là que le Cid -  Maison natale de Pierre Corneille, rue de la Pie, à Rouen. Photos : © Serge Jodra, 2009. Mais en même temps, que la langue - et par une conséquence naturelle, quoique non pas nécessaire, puisqu'elle n'a pas toujours suivi - il a haussé, si on peut ainsi dire, la culture française au-dessus d'elle-même. Le XVIe siècle encore l'avait essayé, celui de Ronsard et de Calvin, sinon celui de Rabelais et de Montaigne, mais il y avait presque plus échoué qu'à préparer l'universalité relative de la langue; et la licence italienne, en se mêlant au vieux courant gaulois, avait fait la fortune de ce genre de littérature dont le Moyen de parvenir et le Cabinet satyrique sont demeurés les fâcheux monuments. Aussi Corneille était-il trop modeste quand il ne se vantait que d'avoir épuré les moeurs du théâtre. Il a fait autre chose et il a fait davantage : à cette société grossière et corrompue du temps, ou plutôt de la cour d'Henri IV et de Marie de Médicis, on peut dire qu'il est venu proposer un nouvel idéal moral, qui devait être celui du XVIIe siècle, et dont les excès ou les bizarreries ne sauraient nous faire méconnaître pourtant la grandeur. Car un poète, et surtout un poète dramatique, n'est pas, ne peut pas être un prédicateur de vertu. Si Corneille nous a donné quelquefois le spectacle du triomphe du devoir sur la passion, nous n'avons plus besoin de répéter qu'il ne nous l'a pas donné toujours, ni dans tous ses chefs-d'oeuvre. Le point d'honneur, chez lui comme chez les auteurs espagnols, a souvent des exigences qu'il est presque permis d'appeler criminelles. Enfin, comme on l'a vu, la volonté même, en ne s'imposant d'autre obligation que celle de son propre exercice, est ou peut être souvent chez lui d'un dangereux exemple. Il n'est pas moins vrai, cependant, qu'en touchant ces cordes de l'honneur, du devoir et de la volonté, Corneille en a tiré des accents auxquels vibre, non pas peut-être ce qu'il y a de meilleur, mais assurément ce qu'il y a de plus noble en chaque être humain. En nous enlevant à nous-mêmes, ses héros nous provoquent à l'imitation de vertus qui ne sont pas de commerce, ainsi que l'on disait jadis, mais qui n'en sont justement que plus rares. Et nous n'avons pas à faire de lui pour nous apprendre à vivre, mais pour nous habituer au contraire à placer bien des choses au-dessus de la vie, et pour nous mettre en quelque manière dans cet état d'exaltation morale qui devient, avec l'occasion, le principe des grandes actions. Par là, il est et il demeure, avec Pascal et Bossuet, du petit nombre de ceux des grands écrivains français qui donnent à cette littérature une sorte d'exigence de grandeur ou de dépassement qu'on chercherait en vain, par exemple, dans l'auteur de Pantagruel

|

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|