| . |

| ||||||

| |

| . |

| ||||||

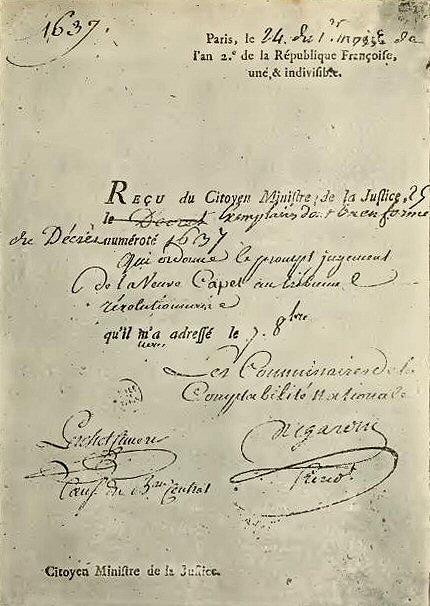

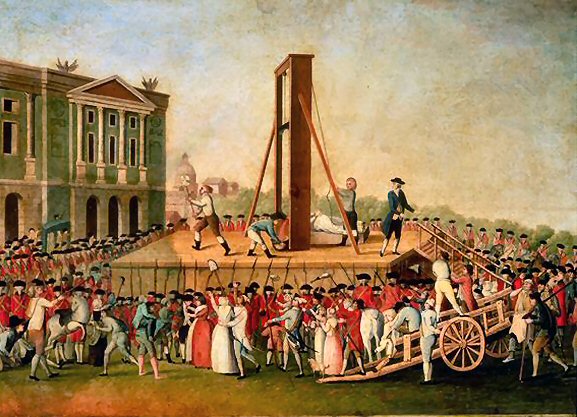

| Marie-Antoinette d'Autriche-Lorraine (Josèphe Jeanne). - Reine de France Des fêtes du mariage pour lesquelles il fut dépensé 20 millions, Paris ne se rappela que les 130 cadavres et les 1200 blessés de la rue Royale, victimes de l'imprévoyance de la police (30 mai). Toutefois c'est à Versailles que la dauphine se fit le plus d'ennemis par son esprit arrogant et moqueur, par son mépris non pour l'étiquette en elle-même, mais pour les gênes que l'étiquette lui imposait, pour les règles de préséance qui n'étaient pas favorables aux princes lorrains ses parents ou à ses protégés personnels. Quant à la légèreté de son caractère, bien excusable à son âge, on lui en fit un crime. Elle ne l'ignora pas, et, forte de son honnêteté, orgueilleuse, d'ailleurs curieuse de distractions et d'amusements, elle ne céda sur ce point ni aux remontrances de sa mère, trop exactement informée par l'ambassadeur d'Autriche Mercy-Argenteau , ni même aux odieuses calomnies qui ne tardèrent pas à compromettre sa réputation. Louis XVI était peu capable de la comprendre, de la guider, de la défendre même : il ne l'aimait pas encore, et quand la passion physique s'empara de lui - non sans le secours longtemps éludé de l'art chirurgical - il était trop tard pour effacer du coeur d'une jeune femme l'impression de honte et de ridicule qu'y laisse inévitablement un «-pauvre homme-». Ses deux frères, le comte de Provence Elle n'avait pas eu l'influence de faire rappeler à la cour le duc de Choiseul, le chef du parti autrichien en France  Marie-Antoinette, par F.H. Drouais. Les dames d'honneur ainsi subordonnées se soulevèrent pour ainsi dire; plusieurs refusèrent de prêter serment (princesse de Chimay, comtesse de Mailly); d'autres se retirèrent (comtesse de Noailles, de Cossé). Les conseils impérieux de Joseph II qui fit un voyage en France Sur un simple mot de la reine, Louis XVI fixe à 50 000 écus les appointements de la surintendante, Mme de Lamballe. La duchesse de Polignac, beaucoup moins sincère dans son affection, est bien plus exigeante encore pour elle et pour sa famille : en 1779, Mercy fait le compte de ce que les Polignac ont conquis en quatre ans : 500 000 livres de rente. L'on peut évaluer à près d'un million par an ce que coûtent au Trésor les favoris de la reine, sans y comprendre les cadeaux de circonstance (dots, installation, règlement de dettes, échanges de propriétés aux dépens du domaine). Ces prodigalités provoquent la jalousie de ceux qui n'y ont pas leur part, les remontrances du parlement, les pamphlets en vers et en prose des gens de cour et de leurs plumitifs, enfin l'indignation du public qui sait les finances obérées et le roi, par lui-même, économe. « Elle court à grands pas à sa ruine, avait prédit Marie-Thérèse, trop heureuse si en se perdant elle conserve les vertus de son sexe. »Maurepas avait pris soin dès le début de rassurer le roi alarmé des sottises de sa femme et de ses promenades nocturnes sur la terrasse de Versailles : « Tant mieux, insinuait le vieux mentor, si la reine prend nu caractère de légèreté : car ses amis ont de l'ambition et désirent la voir se méler des affaires. »  Statues de Marie-Antoinette et de Louis XVI (basilique de Saint-Denis). © Photo : Serge Jodra, 2011. De son coté, Mercy ne tarda pas à s'apercevoir que la complaisance universelle du roi « ôte tout moyen de détourner la reine des objets qui ne peuvent pas convenir à son vrai bien ». De fait, l'impopularité monte et grandit tous les jours : à peine est-elle interrompue par les couches de la reine, qui donna le jour le 19 décembre 1778 à Marie-Thérèse-Charlotte, dite Madame Royale (duchesse d'Angoulême « Je veux vivre en mère, nourrir mon enfant, et me consacrer à son éducation. »Mais Marie-Antoinette accoucha d'une fille, et cette déception permit aux folles habitudes de reprendre le dessus. Le premier dauphin, pauvre enfant rachitique, ne connut guère d'autres soins que ceux des médecins; le deuxième, malgré sa précocité d'esprit, redonnait pas grande espérance de santé, même avant les terribles épreuves qui l'emportèrent. On ne peut refuser à la reine d'avoir eu des sentiments maternels aussi vifs que profonds; ils se développèrent encore dans le malheur. Dirigés par la raison, par une saine appréciation politique, ils auraient pu lui donner ce qui lui manqua toujours : le coeur français. Elle n'en devait tirer que cette idée fixe : défendre, dans l'absolutisme, le patrimoine dont le roi lui avait abandonné l'usufruit, ne pas amoindrir l'héritage dont elle avait la garde. Mais, pour cela, elle fut de tout temps persuadée que, ne trouvant pas dans le roi l'appui et la direction nécessaires, elle ne pouvait compter que sur les siens, c.-à-d. sur sa mère, sur ses frères. Lorsqu'elle était entrée en France « Parlez français, monsieur; à partir d'aujourd'hui je n'entends pas d'autre langue que la française. »Il est même positif qu'elle finit par oublier sa langue maternelle (baronne d'Oberkirch). Il est malheureusement tout aussi vrai que, dans les rapports d'alliance et d'amitié qui depuis 1757 liaient la France « Nous ne pouvons exister qu'ensemble; cela ferait un changement dans notre alliance, ce qui me donnerait la mort. »La reine entre dans les plans de Mercy pour nous brouiller avec la Prusse -  Marie-Antoinette et ses enfants, par E. Vigée-Lebrun. En mars 1782, le comte de Pons, ministre de France « Elle comprend peu les affaires d'Etat. »Mais tout défaut de complaisance à l'égard de son pays d'origine, elle le considère comme une injure personnelle. Par leur complexité même, les questions extérieures, couvertes d'ailleurs en partie par le secret diplomatique, échappaient dans le détail à l'opinion publique moins l'on sait, plus on imagine. Il n'en est pas de même pour la vie privée de la reine : Marie-Antoinette a toujours jugé indigne d'elle de ménager les apparences, sur lesquelles on la juge en dépit du proverbe si français : « Il n'est pire eau que l'eau qui dort. » Ses furtives sorties de Versailles, ses escapades aux bals de l'Opéra, son amitié passionnée pour des femmes qui ne paraissaient pas la mériter, ont préparé les esprits à la croire capable de tout. C'est en vain que Mercy fait ses rapports. « Il ne se passe pas de jour où M. le comte d'Artois ne donne par une familiarité indécente le plus grand scandale, et la reine le souffre quoiqu'elle en soit choquée au plus juste titre. Je n'ai point caché à Sa Majesté que cette tolérance était une vraie faiblesse, et qu'il en résultait des impressions très fâcheuses dans le public, lequel est fort délicat sur le respect qui est dû à ses maîtres. » (Mercy).Marie-Antoinette, sans attribuer à son beau-frère l'intention perfide de la compromettre, s'aperçoit, mais trop tard, qu'il est « poussé par une faction infernale... »; et elle se met à pleurer (Mémoires d'Augeard). Elle ne se trompait pas. Non seulement d'ignobles pamphlets, comme la Confession générale de S. A. Sérénissime Mgr le comte d'Artois, contestent à Louis XVI sa tardive paternité; non seulement les noms d'Isabeau de Bavière, de Brunehaut (alors assez mal appréciée), de Médicis, sont accouplés à celui de Marie-Antoinette; mais on rencontre dans le journal fort sérieux de Gouverneur-Morris, dans les Mémoires du fidèle, mais bien fat Besenval, l'écho à peine affaibli des plus graves présomptions d'infidélité conjugale. Malgré l'énergie du roi sur le seul objet qui l'intéressât, l'arrêt du parlement dans l'affaire du Collier condamne implicitement, sinon dans l'espèce, au moins d'une façon générale, la tenue et la moralité de la reine. Si elle a mis à la porte Lauzun (Mémoires de Mme Campan), on lui attribue en revanche pour amants le duc de Coigny, le comte de Fersen, sans compter son beau-frère d'Artois « Confonds dans ses desseins cette reine cruelle », etc.A la procession des Etats généraux, on ne l'insulte pas directement, mais on crie tant qu'on peut à ses oreilles : « Vive le duc d'Orléans ! », et ses dames d'honneur craignent un moment qu'elle ne soit prise d'une attaque de nerfs. Ces Etats généraux, elle les a d'abord déconseillés et retardés de toutes ses forces, « comme un foyer de troubles et l'espoir des factieux ». Puis elle a feint d'appuyer le deuxième ministère de Necker et même le doublement du tiers, dont les politiques espèrent avoir raison. Mais aussitôt que la Révolution se dessine; elle se met à la tête de la politique de résistance. Marie-Antoinette défend cette aristocratie de cour, dont le contact l'a perdue. Son histoire est dès lors inséparable des événements généraux (Prise de la Bastille « Mon devoir est de partager ses périls. »Elle se refuse à dénoncer au Châtelet « J'ai tout vu, tout su, et tout oublié. »Elle retrouve un instant de popularité lors de la fête de la Fédération ; mais elle ne saurait comprendre ni soutenir les projets conciliants de Mirabeau, dont elle croit pouvoir se servir. Le comte d'Artois s'indigne de cette alliance : « Comment avez-vous pu croire, lui écrit Vaudreuil, que la reine se fiât réellement à Mirabeau? »Après avoir paru désapprouver l'émigration, elle l'encourage et entraîne le roi à Varennes, où elle montre, au moment critique, peu de décision : « C'est au roi d'ordonner et mon devoir est de le suivre. »Son énergie est brisée; « en une nuit ses cheveux étaient devenus blancs comme ceux d'une femme de soixante-dix ans » (Mme Campan).Après le 20 juin 1792, elle reprend courage, mais ne voit plus de salut que dans l'étranger. Léopold II lui avait écrit : « Tout ce qui est à moi est à vous : argent, troupes, enfin tout... »Elle lui avait elle-même indiqué les armements exagérés de la France Robespierre en proposa le renvoi, au tribunal révolutionnaire (27 mars, 10 avril), sans l'obtenir encore. Le comité de Sûreté générale arrêta (3 juillet « le fils de Capet serait séparé de sa mère», décision qui ne s'exécuta pas sans une lutte et des supplications de plus d'une heure : « Tuez-moi d'abord, » criait-elle aux municipaux. Elle ne céda qu'à la force. Cependant la prisonnière avait trouvé le moyen de correspondre au dehors par le municipal Michonis et par l'ancien officier de bouche de Turgy. Elle ne consentait à s'évader qu'avec les siens. Deux tentatives échouèrent coup sur coup : celle du maréchal de camp de Jarjayes et du libraire Toulan, par la dénonciation de la femme Tison; celle du baron de Batz, par les soupçons du geôlier Simon. Le 1er août, sur la proposition de Billaud-Varennes et le rapport de Barère, la Convention décréta-: « Marie-Antoinette est envoyée au tribunal révolutionnaire; elle sera transportée sur-le-champ à la ConciergerieElle fut renfermée dans une chambre qui donnait sur la cour des femmes et étroitement surveillée. Michonis paya de sa tête une nouvelle tentative, et le baron de Ratz ne réussit pas mieux à lui faire parvenir les déguisements sous lesquels il espérait la sauver. D'autre part, Mercy-Argenteau, alors à Bruxelles « C'était, dit Deforgues le 12 août, un nouvel outrage à venger. »L'hésitation des politiques est pourtant manifeste. C'est seulement deux mois après que la reine comparut devant le tribunal révolutionnaire, présidé par Herman (14 octobre). Les juges étaient Foucault, Douzé-Verneuil et Lane; parmi les jurés siégeaient un ex-marquis, Antonelle; un chirurgien, Souberbielle, deux tailleurs, un perruquier. A la question sur « son état », Marie-Antoinette répondit avec une humilité singulière : « Je suis veuve de Louis Capet, ci-devant roi des Français. »Le réquisitoire de Fouquier-Tinville fit revivre sous une forme solennelle et déclamatoire « toutes les rumeurs impudiques que la méchanceté de la cour avait fait passer du fond des boudoirs dans les carrefours et les tavernes ». Il fut plus précis, sans l'être autant que l'histoire, sur l'influence prépondérante que la reine avait exercée dans le sens de la contre-révolution et de la trahison. Il eut le tort à jamais déshonorant de s'armer des paroles arrachées et peut-être suggérées au dauphin prisonnier, pour imputer à une mère d'avoir elle-même corrompu son fils.  Pièce relative au "prompt jugement de la veuve Capet". Les témoins appelés furent peu nombreux; les principaux étaient : Bailly, d'Estaing, Manuel, Valazé, La Tour du Pin, Hébert. Les trois premiers ne fournirent aucun fait ni pour ni contre l'accusée. Valazé affirma que les papiers de Septeuil contenaient une lettre par laquelle le ministre priait Louis XVI de communiquer à Marie-Antoinette un plan de campagne. La Tour du Pin corrobora ce témoignage en avouant qu'à l'époque de son ministère il avait dû remettre à la reine l'état exact de l'armée française. Hébert, ayant développé l'infâme accusation du réquisitoire, la reine garda un silence méprisant. Mais un juré insista : « Si je n'ai pas répondu, dit-elle avec, une émotion profonde, c'est que la nature se refuse à répondre à une telle inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. »L'auditoire frémit; Hébert fut atterré : cet excès de zèle devint une des causes de sa mort, lorsqu'il fut commenté par Robespierre. Mais sur les griefs politiques les réponses de l'accusée furent ou faibles ou mensongères, spécialement en ce qui touchait son rôle au 10 août. Elle se déclara non responsable des actes de Louis XVI, n'étant que sa femme, et par conséquent soumise à ses volontés, et, quant à la «-faiblesse-» du roi, elle répondit : « Je ne lui ai jamais connu le caractère dont vous parlez. »L'interrogatoire n'était d'ailleurs qu'une formalité, de même que les plaidoyers officieux de Chauveau-Lagarde et de Tronçon-Ducoudray. Les questions posées au jury furent-: 1° Est-il constant qu'il ait existé des manoeuvres tendant à fournir, aux ennemis extérieurs de la République, des secours en argent, à leur ouvrir l'entrée du territoire et à y faciliter le progrès de leurs armes?Le verdict du jury fut affirmatif et la sentence de mort prononcée le 16 octobre à quatre heures et demie du matin. La reine l'entendit avec courage et sortit sans proférer une parole; Reconduite à la Conciergerie « En immolant Marie-Antoinette, vous la consacrez, » écrivit Mme de Staël.Epargnée, elle eût été considérée par tous les esprits impartiaux comme une reine orgueilleuse et légère, coupable de trahison envers son pays d'adoption. L'expiation qu'elle a subie est devenue pour sa mémoire l'origine d'un véritable culte, et le prétexte d'apologies qui ont souvent dépassé le but. La publication des pièces et des lettres authentiques surtout tirées des archives de Vienne a amplement confirmé, non les insanités monstrueuses débitées contre Marie-Antoinette, mais le verdict du jury de 1793 dans les termes qui ont été rapportés. (H. Monin). -  L'éxécution de Marie-Antoinette.

|

| . |

| |

| |||||||||||||||||||||||||||||||

|