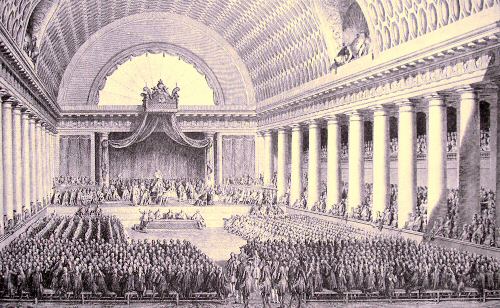

| Les élections de 1789 « La convocation des Etats généraux de 1789 est l'ère véritable de la naissance du peuple. Elle appela le peuple entier à l'exercice de ses droits. Il put du moins écrire ses plaintes, ses voeux, élire les électeurs. On avait vu de petites sociétés républicaines admettre tous leurs membres à la participation des droits politiques, jamais un grand royaume, un empire, comme était la France. La chose était nouvelle, non seulement dans nos annales, mais dans celles même du monde. Aussi, quand, pour la première fois, à la fin des temps, ce mot fut entendu : Tous s'assembleront pour élire, tous écriront leurs plaintes. ce fut une commotion immense, profonde, comme un tremblement de terre; la masse en tressaillit jusqu'aux régions obscures et muettes où l'on eût le moins soupçonné la vie. Toutes les villes élurent, et non pas seulement les bonnes villes, comme aux anciens Etats : les campagnes élurent, et non pas seulement les villes. On assure que cinq millions d'hommes prirent part à l'élection. Grande scène, étrange, étonnante, de voir tout un peuple qui d'une fois passait du néant à l'être, qui, jusque-là silencieux, prenait tout d'un coup une voix! Le même appel d'égalité s'adressait à des populations prodigieusement inégales, non seulement de position, mais de culture, d'état moral et d'idées. Ce peuple, comment répondrait-il? C'était une grande question. Le fisc d'une part, la féodalité de l'autre, semblaient lutter pour l'abrutir sous la pesanteur des maux. La royauté lui avait ôté la vie municipale, l'éducation que lui donnaient les affaires de la commune. Le clergé, son instituteur obligé, depuis longtemps ne l'enseignait plus. Ils semblaient avoir tout fait pour le rendre incapable, muet, sans parole et sans pensée, et c'est alors qu'ils lui disaient « Lève-toi maintenant, marche, parle ». On avait compté, trop compté sur cette incapacité; autrement jamais on n'eût hasardé de faire ce grand mouvement. Les premiers qui prononcèrent le nom des Etats généraux, les ministres qui les promirent, Necker qui les convoqua, tous croyaient le peuple hors d'état d'y prendre une part sérieuse. Ils pensaient seulement, par cette évocation solennelle d'une grande masse inerte, faire peur aux privilégiés. La cour, qui était elle-même le privilégié des privilégiés, l'abus des abus, n'avait nulle envie de leur faire la guerre. Elle espérait seulement, des contributions forcées du clergé et de la noblesse, remplir la caisse publique dont elle faisait la sienne. La reine, que voulait-elle? Livrée aux parvenus, chansonnée par la noblesse, peu à peu méprisée et seule, elle voulait tirer de ces moqueurs une petite vengeance, les intimider, les obliger de se serrer près du roi. Elle voyait son frère Joseph essayer aux Pays-Bas d'opposer les petites villes aux grosses villes, aux prélats, aux grands. Cet exemple, sans nul doute, la rendit moins contraire aux idées de Necker; elle consentit à donner au Tiers autant de députés qu'en avaient la noblesse et le clergé réunis. Et Necker, que voulait-il? Deux choses tout à la fois : montrer beaucoup et faire peu. Pour la montre, pour la gloire, pour être célébré, exalté des salons, du grand public, il fallait généreusement doubler les députés du Tiers. En réalité, on voulait être généreux à bon marché. Le Tiers, plus ou moins nombreux, ne ferait toujours qu'un des trois ordres, n'aurait qu'une voix contre deux; Necker comptait bien maintenir le vote par ordre, qui avait tant de fois paralysé les anciens Etats généraux. Le Tiers, d'ailleurs, dans tous les temps, avait été très modeste, très respectueux, trop bien appris pour vouloir être représenté par des hommes du Tiers. Il nommait souvent des nobles pour députés, le plus souvent des anoblis, gens du Parlement et autres, qui se piquaient de voter avec la noblesse, contre les intérêts du Tiers qui les avait nommés. Chose étrange, et qui prouve qu'on n'avait pas d'intention sérieuse, qu'on voulait seulement, par cette grande fantasmagorie, vaincre l'égoïsme des privilégiés, desserrer leur bourse, c'est que, dans ces Etats appelés contre eux, on s'arrangeait néanmoins pour leur assurer une influence dominante. Les assemblées populaires devaient élire à haute voix. On ne supposait pas que les petites gens, dans un tel mode d'élection, en présence de nobles et notables, eussent assez de fermeté pour leur tenir tête, assez d'assurance pour prononcer d'autres noms que ceux qui leur seraient dictés. En appelant à l'élection les gens de la campagne, des villages, Necker croyait faire, on n'en peut douter, une chose très politique; autant l'esprit démocratique s'était éveillé dans les villes, autant les campagnes étaient dominées par les nobles et le clergé, possesseurs des deux tiers des terres. Des millions d'hommes arrivaient ainsi à l'élection, qui dépendaient des privilégiés, comme fermiers, métayers, etc., ou qui indirectement devaient être influencés, intimidés par leurs agents, intendants, procureurs, hommes d'affaires. Necker savait, par l'expérience de la Suisse et des petits cantons, que le suffrage universel peut être, dans certaines conditions, l'appui de l'aristocratie. Les notables qu'il consulta entrèrent si bien dans cette idée, qu'ils voulaient faire électeurs les domestiques mêmes. Necker n'y consentit pas, l'élection fût tombée entièrement dans les mains des grands propriétaires. L'événement trompa tout calcul. Ce peuple, si peu préparé, montra un instinct très sûr. Quand on l'appela à l'élection, et qu'on lui apprit son droit, il se trouva qu'on avait peu à lui apprendre. Dans ce prodigieux mouvement de cinq ou six millions d'hommes, il y eut quelque hésitation, par l'ignorance des formes, et spécialement parce que la plupart ne savaient pas écrire. Mais ils surent parler, ils surent, en présence de leurs seigneurs, sans sortir de leurs habitudes respectueuses, ni quitter leur humble maintien, nommer de dignes électeurs, qui tous nommèrent des députés sûrs et fermes. L'admission des campagnes à l'élection eut le résultat inattendu de placer dans les députés même des ordres privilégiés une démocratie nombreuse à laquelle on ne pensait pas, deux cents curés et davantage, très hostiles à leurs évêques. Dans la Bretagne, dans le Midi, le paysan nommait volontiers son curé qui, d'ailleurs, sachant seul écrire, recevait les votes et menait toute l'élection. Le peuple des villes, un peu mieux préparé, ayant reçu quelques lueurs de la philosophie du siècle, montra une admirable ardeur, une vive conscience de son droit. Il y parut, aux élections, à la rapidité, à la certitude avec laquelle des masses d'hommes inexpérimentés firent ce premier pas politique. Il y parut à l'uniformité des cahiers, où ils consignèrent leurs plaintes, accord inattendu, imposant, qui donna au voeu public une irrésistible force. Ces plaintes, depuis combien de temps elles étaient dans les coeurs!... Il n'en coûta guère d'écrire. Tel cahier d'un de nos districts, qui contenait presque un code, fut commencé à minuit et terminé à trois heures. Un mouvement si vaste, si varié, si peu préparé, et néanmoins unanime!... c'est un phénomène admirable. Tous y prirent part et (moins un nombre imperceptible) tous voulurent la même chose. Unanime! il y eut un accord complet, sans réserve, une situation toute simple, la nation d'un côté et le privilège de l'autre. Et dans la nation alors, aucune distinction possible de peuple et de bourgeoisie; une seule distinction parut, les lettrés et les illettrés; les lettrés seuls parlèrent, écrivirent, mais ils écrivirent la pensée de tous. Ils formulèrent les demandes communes, et ces demandes, c'étaient celles des masses muettes, autant et plus que les leurs. Ah! qui ne serait touché au souvenir de ce moment unique, qui fut notre point de départ? Il dura peu, mais il reste pour nous l'idéal où nous tendrons toujours, l'espoir de l'avenir!... Sublime accord, où les libertés naissantes des classes, opposées plus tard, s'embrassèrent si tendrement, comme des frères au berceau, est-ce que nous ne vous verrons pas revenir sur cette terre? Cette union des classes diverses, cette grande apparition du peuple dans sa formidable unité, était l'effroi de la cour. Elle faisait les derniers efforts auprès du roi pour le décider à manquer à sa parole. Le comité Polignac avait imaginé, pour le mettre entre deux peurs, de faire écrire, signer des princes une lettre audacieuse où ils menaçaient le roi, se portaient pour chefs des privilégiés, parlaient de refus d'impôt, de scission, presque de guerre civile. Et pourtant, comment le roi eût-il éludé les Etats?... Indiqués par la cour des Aides, demandés par les parlements et par les notables, promis par Brienne et promis par Necker, ils devaient enfin ouvrir le 27 avril. On les ajourna encore au 4 mai... Périlleux délai! A tant de voix qui s'élevaient, une s'était jointe, hélas! qui fut souvent entendue au XVIIIe siècle, la voix de la terre... la terre désolée, stérile, refusant la vie aux hommes!... L'hiver avait été terrible, l'été fut sec et ne donna rien, la famine commença. Les boulangers, toujours en péril devant la foule ameutée et affamée, dénoncèrent eux-mêmes des compagnies qui accaparaient les grains. Une seule chose contenait le peuple, le faisait patiemment jeûner, attendre : l'espoir des Etats généraux. Vague espoir, mais qui soutenait : la prochaine Assemblée était un Messie; il suffisait qu'elle parlât, et les pierres allaient se changer en pain. Les élections, tant retardées, le furent encore plus à Paris. Elles ne furent convoquées qu'à la veille des Etats. On espérait que les députés n'assisteraient pas aux premières séances, et qu'avant leur arrivée, on assurerait la séparation des trois ordres, qui donnait la majorité aux privilégiés. Autre sujet de mécontentement, et plus grave, pour Paris. Dans cette ville, la plus éclairée du royaume, l'élection était assujettie à des conditions plus sévères. Un règlement spécial, donné après la convocation, appelait comme électeurs primaires, non pas tous les imposés, mais ceux-là seulement qui payaient six livres d'impôt. Paris fut rempli de troupes, les rues de patrouilles, tous les lieux d'élection furent entourés de soldats. Les armes furent chargées dans la rue devant la foule. En présence de ces vaines démonstrations, les électeurs furent très fermes. A peine réunis, ils destituèrent les présidents que le roi leur avait donnés. Sur soixante districts, trois seulement renommèrent le président nommé par le roi, en lui faisant déclarer qu'il présidait comme élu. Grave mesure, premier acte de la Souveraineté nationale. Et c'était elle en effet qu'il fallait fonder. Les questions d'argent, de réformes, ne venaient qu'après. Hors du droit, quelle garantie, quelle réforme sérieuse? Les électeurs, créés par ces assemblées de districts, agirent précisément de même. Ils élurent président l'avocat Target; vice-président, Camus, l'avocat du clergé; secrétaires, l'académicien Bailly, et le docteur Guillotin, un médecin philanthrope. La cour fut étonnée de la décision, de la fermeté, de la suite avec laquelle procédèrent vingt-cinq mille électeurs primaires si neufs dans la vie politique. Il n'y eut aucun désordre. Assemblés dans les églises, ils y portèrent l'émotion de la chose grande et sainte qu'ils accomplissaient. La mesure la plus hardie, la destitution des présidents nommés par le roi, s'accomplit sans bruit, sans cris, avec la simplicité vigoureuse que donne la conscience du droit. Les électeurs, sous un président de leur choix, siégeaient à l'archevêché, ils allaient procéder à la fusion des cahiers de districts et à la rédaction du cahier commun; ils s'accordaient déjà sur une chose que Sieyès avait conseillée, l'utilité de placer en tête une déclaration des droits de l'homme. Au milieu de cette délicate et difficile besogne métaphysique, un bruit terrible les interrompit. C'était la foule en guenilles qui venait demander la tête d'un de leurs collègues, d'un électeur, Réveillon, fabricant de papier au faubourg Saint-Antoine. Réveillon était caché; mais le mouvement n'en était pas moins dangereux. On était déjà au 28 avril; les Etats généraux, promis pour le 27, puis remis encore au 4 mai, risquaient fort, si le mouvement durait, d'être ajournés de nouveau. Il avait commencé précisément le 27, et il n'était que trop facile de le propager, le continuer, l'agrandir, dans une population affamée. On avait répandu dans le faubourg Saint-Antoine que le papetier Réveillon, ex-ouvrier enrichi, avait dit durement qu'il fallait abaisser les journées à quinze sols; on ajoutait qu'il devait être décoré du cordon noir. Sur ce bruit, grand mouvement. Voilà d'abord une bande qui, devant la porte de Réveillon, pend son effigie décorée du cordon, la promène, la porte à la Grève, la brûle en cérémonie sous les fenêtres de l'Hôtel-de-Ville, sous les yeux de l'autorité municipale, qui ne s'émeut pas. Cette autorité et les autres, si éveillées tout à l'heure, semblent endormies. Le lieutenant de police, le prévôt des marchands Flesselles, l'intendant Berthier, tous ces agents de la cour, qui naguère entouraient les élections de soldats, ont perdu leur activité. La bande a dit tout haut qu'elle irait le lendemain faire justice chez Réveillon. Elle tient parole. La police, si bien informée, ne prend nulle précaution. C'est le colonel des gardes françaises qui, de lui-même, envoie trente hommes, secours ridicule; dans une foule compacte de mille ou deux mille pillards et de cent mille curieux, les soldats ne veulent, ne peuvent rien faire. La maison est forcée, ou brise, on casse, on brûle tout. Rien ne fut emporté, sauf cinq cent louis en or. Beaucoup s'établirent aux caves, burent le vin et les couleurs de la fabrique, qu'ils prirent pour du vin. Chose incroyable, cette vilaine scène dura tout le jour. Remarquez qu'elle se passait à l'entrée même du faubourg, sous le canon de la Bastille, à la porte du fort. Réveillon, qui y était caché, voyait tout des tours. On envoyait de temps à autre des compagnies de gardes françaises, qui tiraient, à poudre d'abord, puis à balles. Les pillards n'en tenaient compte, quoiqu'ils n'eussent que des pierres à jeter. Tard, bien tard, le commandant Besenval envoya des Suisses, les pillards résistèrent encore, tuèrent quelques hommes; les soldats répondirent par des décharges meurtrières qui laissèrent sur le carreau nombre de blessés et de morts. Beaucoup de ces morts en guenilles avaient de l'argent dans leurs poches. Si, pendant ces deux longs jours où les magistrats dormirent, où Besenval s'abstint d'envoyer des troupes, le faubourg Saint-Antoine s'était laissé aller à suivre la bande qui saccageait Réveillon, si cinquante mille ouvriers sans travail, sans pain, s'étaient mis, sur cet exemple, à piller les maisons riches, tout changeait de face; la cour avait un excellent motif pour concentrer une armée sur paris et sur Versailles, un prétexte spécieux pour ajourner les Etats. Mais la grande masse du faubourg resta honnête et s'abstint ; elle regarda, sans bouger. L'émeute, ainsi réduite à quelques centaines de gens ivres et de voleurs. devenait honteuse pour l'autorité qui la permettait. Besenval trouva, à la fin, son rôle trop ridicule; il agit et finit tout brusquement. La cour lui en sut mauvais gré; elle n'osa le blâmer, mais ne lui dit pas un mot. Le Parlement ne put se dispenser, pour son honneur, d'ouvrir une enquête, et l'enquête resta là. On a dit, sans preuve suffisante, qu'il lui fut fait défense, au nom du roi, de passer outre. Quels furent les instigateurs? Peut-être personne. Le feu, dans ces moments d'orage, prend bien de lui-même. On ne manqua pas d'accuser « le parti révolutionnaire. » Qu'était-ce que ce parti? il n'y avait encore nulle association active. On prétendit que le duc d'Orléans avait donné de l'argent. Pourquoi? Qu'y gagnait-il alors? Le grand mouvement qui commençait offrait à son ambition trop de chances légales, pour qu'à cette époque il eût besoin de recourir à l'émeute. Il était mené, il est vrai, par des intrigants prêts à tout; mais leur plan, à cette époque, était entièrement dirigé vers les Etats généraux; seul populaire entre les princes, leur duc, ils s'en croyaient sûrs, allait y jouer le premier rôle. Tout événement qui pouvait retarder les Etats, leur paraissait un malheur.

Qui désirait les retarder? qui trouvait son compte à terrifier les électeurs? qui profitait de l'émeute? La cour seule, il faut l'avouer. L'affaire venait tellement à point pour elle, qu'on pourrait l'en croire auteur. Il est néanmoins plus probable qu'elle ne la commença point, mais la vit avec plaisir, ne fit rien pour l'empêcher, et regretta qu'elle finit. Le faubourg Saint-Antoine n'avait pas alors sa terrible réputation; l'émeute, sous le canon même de la Bastille, ne semblait pas dangereuse. Les nobles de Bretagne avaient donné l'exemple de troubler les opérations légales des Etats provinciaux, en remuant les paysans, en lançant contre le peuple une populace mêlée de laquais. A Paris même, un journal, l'Ami du Roi, peu de jours avant l'affaire Réveillon, semblait essayer des mêmes moyens : « Qu'importent ces élections? disait-il hypocritement, le pauvre sera toujours pauvre; le sort de la plus intéressante portion du royaume est oublié, etc. » Comme si les premiers résultats de la Révolution que ces élections commençaient, la suppression de la dîme, la suppression de l'octroi et des aides, la vente à bas prix de moitié des terres du royaume, n'avaient pas produit la plus subite amélioration dans le sort du pauvre qu'aucun peuple eût vue jamais! Le 29 avril, au matin, tout se retrouva tranquille. L'assemblée des électeurs put reprendre paisiblement ses travaux. Ils durèrent jusqu'au 20 mai; et la cour obtint l'avantage qu'elle s'était proposé par cette convocation tardive, d'empêcher la députation de Paris de siéger aux premières séances des Etats généraux. Le dernier élu de Paris et de la France fut celui qui d'avance avait tracé à la Révolution une marche si droite et si simple, qui en avait marqué les premiers pas, un à un Tout avançait sur le plan donné par Sieyès, d'un mouvement majestueux, pacifique et ferme, comme la loi. La loi seule allait régner; après tant de siècles d'arbitraire et de caprice, le temps arrivait où personne n'aurait raison contre la raison. Qu'ils s'assemblent donc, qu'ils s'ouvrent, ces redoutés Etats généraux! Ceux qui les ont convoqués, et qui maintenant voudraient qu'on n'en eût parlé jamais, n'y peuvent rien faire. C'est un Océan qui monte; des causes infinies, profondes, agissant du fond des siècles, en soulèvent la masse grondante... Opposez-lui, je vous prie, toutes les armées du monde, ou bien le doigt d'un enfant, il n'en fait pas la différence... Dieu le pousse, la justice tardive, l'expiation du passé, le salut de l'avenir! »

(J. Michelet, Histoire de la Révolution française, 1847-1853). |