|

Le

règne de Charles-Quint

Charles d'Autriche ,

souverain des Pays-Bas ,

souverain des Pays-Bas ,

qui allait ĂŞtre Carlos ler d'Espagne ,

qui allait ĂŞtre Carlos ler d'Espagne ,

puis l'empereur Charles-Quint, n'avait que

seize ans lorsque la mort de son grand-père Ferdinand lui laissa, en 1516,

les royaumes espagnols avec celui de Naples ,

puis l'empereur Charles-Quint, n'avait que

seize ans lorsque la mort de son grand-père Ferdinand lui laissa, en 1516,

les royaumes espagnols avec celui de Naples .

Le vieux cardinal Ximénès exerça la régence en attendant l'arrivée

du nouveau roi. Celui-ci vint enfin, avec son escorte de Flamands, Ă qui

il distribua les plus hautes charges. Ximénès, en dépit de ses services

et de sa grande autorité, fut brutalement écarté de la cour et mourut

sur ces entrefaites. Le jeune roi semblait ne voir que par les yeux de

ses conseillers flamands, qui subordonnaient la politique du royaume aux

intérêts des Pays-Bas et faisaient bon marché de ceux de l'Espagne dans

le traité de Noyon conclu avec François

Ier. Les

Espagnols consternés voyaient en leur roi un étranger et auguraient mal

du nouveau règne. La faveur accordée aux Flamands, leur avidité, leurs

extorsions causèrent beaucoup d'irritation. Charles ne se fit reconnaître

qu'avec peine par les Cortès de Castille .

Le vieux cardinal Ximénès exerça la régence en attendant l'arrivée

du nouveau roi. Celui-ci vint enfin, avec son escorte de Flamands, Ă qui

il distribua les plus hautes charges. Ximénès, en dépit de ses services

et de sa grande autorité, fut brutalement écarté de la cour et mourut

sur ces entrefaites. Le jeune roi semblait ne voir que par les yeux de

ses conseillers flamands, qui subordonnaient la politique du royaume aux

intérêts des Pays-Bas et faisaient bon marché de ceux de l'Espagne dans

le traité de Noyon conclu avec François

Ier. Les

Espagnols consternés voyaient en leur roi un étranger et auguraient mal

du nouveau règne. La faveur accordée aux Flamands, leur avidité, leurs

extorsions causèrent beaucoup d'irritation. Charles ne se fit reconnaître

qu'avec peine par les Cortès de Castille ;

il en eut plus encore à se faire voter un don gratuit par les Cortès

d'Aragon ;

il en eut plus encore à se faire voter un don gratuit par les Cortès

d'Aragon et il n'obtint rien de celles de Catalogne

et il n'obtint rien de celles de Catalogne .

La nouvelle de son Ă©lection Ă l'Empire en 1519

et son départ pour l'Allemagne .

La nouvelle de son Ă©lection Ă l'Empire en 1519

et son départ pour l'Allemagne mirent le comble au mécontentement.

mirent le comble au mécontentement.

Les Comuneros.

Il Ă©tait Ă peine parti qu'une insurrection

Ă©clata. Les villes de Castille ,

soulevées à l'appel de Tolède, massacrèrent les députés qui avaient

voté les subsides, formèrent une Sainte Junte et tirèrent du couvent

où elle était enfermée à Tordesillas la mère de Charles-Quint,

Jeanne la Folle, que sa faiblesse d'esprit avait fait considérer comme

incapable de régner. La révolte prenait ainsi une apparence de légitimité.

Elle s'étendit dans la Galice, l'Estrémadure, puis à Valence, où les

habitants avaient formé une hermandad, ou ligue, contre les nobles. Ce

fut la grande révolte des « Comuneros ». ,

soulevées à l'appel de Tolède, massacrèrent les députés qui avaient

voté les subsides, formèrent une Sainte Junte et tirèrent du couvent

où elle était enfermée à Tordesillas la mère de Charles-Quint,

Jeanne la Folle, que sa faiblesse d'esprit avait fait considérer comme

incapable de régner. La révolte prenait ainsi une apparence de légitimité.

Elle s'étendit dans la Galice, l'Estrémadure, puis à Valence, où les

habitants avaient formé une hermandad, ou ligue, contre les nobles. Ce

fut la grande révolte des « Comuneros ».

S'ils avaient payé

d'audace, ils pouvaient dicter des lois à l'empereur, imposer leurs volontés.

Ils se perdirent par la timidité de leurs doléances et par leurs rivalités.

Les nobles se séparèrent des villes qui prétendaient leur faire restituer

les biens enlevés à la couronne. L'empereur trouva parmi eux des troupes.

La bataille de Villalar (1521)

mit fin à l'insurrection, et son chef, l'héroïque don Juan de Padilla,

porta sa tĂŞte sur l'Ă©chafaud. Charles-Quint

ne revint qu'après la victoire. Irrité de l'affront fait à la majesté

impériale, il ne sut pas se montrer clément et il se vengea par des supplices

et des confiscations. Ce fut, en Castille au moins, le dernier effort pour la défense des vieilles libertés. Il

y eut encore la révolte des Germanias à Valence et Majorque

(1520-1522),

qui furent elles aussi étouffées dans le sang, et

Charles-Quint trouva désormais en ses sujets une soumission et une docilité

sans limite, tandis qu'il commençait contre

François

Ier cette

longue lutte, qui devait, avec de rares trêves, durer quarante années.

au moins, le dernier effort pour la défense des vieilles libertés. Il

y eut encore la révolte des Germanias à Valence et Majorque

(1520-1522),

qui furent elles aussi étouffées dans le sang, et

Charles-Quint trouva désormais en ses sujets une soumission et une docilité

sans limite, tandis qu'il commençait contre

François

Ier cette

longue lutte, qui devait, avec de rares trêves, durer quarante années.

L'Espagne n'était plus désormais qu'une partie de son vaste empire et il la sacrifia

en toute occasion Ă ses grandes combinaisons politiques.

n'était plus désormais qu'une partie de son vaste empire et il la sacrifia

en toute occasion Ă ses grandes combinaisons politiques.

Elle

« ne comptait que par son dévouement, ses réserves d'hommes, ses ressources

financières. Elle fournissait le levier pour soulever le monde; elle était

un moyen, non un but. Il l'Ă©puisait pour soumettre le monde, sans rien

lui donner en échange qu'une gloire ruineuse ».

Son gouvernement intérieur

fut détestable : il ne sut faire aucune réforme, corriger aucun abus;

il n'eut jamais le moindre souci d'alléger les charges de ses sujets.

Il ne chercha presque jamais en Espagne ses conseillers et ses généraux. Son principal ministre, Granvelle, qui

eut sur lui une très grande et très durable influence, était un Franc-Comtois

ses conseillers et ses généraux. Son principal ministre, Granvelle, qui

eut sur lui une très grande et très durable influence, était un Franc-Comtois .

Cependant il confia Ă un Espagnol, Los Covos, la chancellerie d'Espagne,

mais ce fut tout. Du reste, il se réservait la direction suprême et prenait

lui-même toutes les décisions. Les réclamations des Cortès, leur insistance

Ă exprimer les griefs de la nation n'avaient sur lui aucune prise; il

prodiguait les promesses et ne les tenait pas. Il ne fit rien pour débarrasser

l'Espagne du mal qui déjà la rongeait et la ruinait, l'accaparement de

la terre par le clergé.

Il ménagea au contraire ce clergé qui jouissait de très grands privilèges

et qui faisait au profit du roi un trafic lucratif de dispenses et de grâces

spirituelles. Comme il en tirait lui-mĂŞme de grosses ressources, il le

laissa s'engraisser aux dépens de la nation. Les Cortès ne pouvaient

rien et s'inclinaient devant la volonté royale. Une fois seulement, en

1538,

quand Charles-Quint, criblé de dettes et

sans ressources, essaya de s'attaquer aux privilèges financiers de la

noblesse et de la soumettre Ă l'impĂ´t, celle-ci fit, au nom de la nation,

une opposition très vive et qui ne fut pas sans grandeur. Ce fut la dernière

fois : on s'abstint désormais de la convoquer. L'Espagne dut se résoudre

à subir sans protestation la volonté du maître, à payer le luxe d'une

cour oĂą dominaient les Ă©trangers, Ă faire les frais d'une politique

qu'elle n'approuvait pas et où ses propres intérêts étaient sans cesse

sacrifiés. .

Cependant il confia Ă un Espagnol, Los Covos, la chancellerie d'Espagne,

mais ce fut tout. Du reste, il se réservait la direction suprême et prenait

lui-même toutes les décisions. Les réclamations des Cortès, leur insistance

Ă exprimer les griefs de la nation n'avaient sur lui aucune prise; il

prodiguait les promesses et ne les tenait pas. Il ne fit rien pour débarrasser

l'Espagne du mal qui déjà la rongeait et la ruinait, l'accaparement de

la terre par le clergé.

Il ménagea au contraire ce clergé qui jouissait de très grands privilèges

et qui faisait au profit du roi un trafic lucratif de dispenses et de grâces

spirituelles. Comme il en tirait lui-mĂŞme de grosses ressources, il le

laissa s'engraisser aux dépens de la nation. Les Cortès ne pouvaient

rien et s'inclinaient devant la volonté royale. Une fois seulement, en

1538,

quand Charles-Quint, criblé de dettes et

sans ressources, essaya de s'attaquer aux privilèges financiers de la

noblesse et de la soumettre Ă l'impĂ´t, celle-ci fit, au nom de la nation,

une opposition très vive et qui ne fut pas sans grandeur. Ce fut la dernière

fois : on s'abstint désormais de la convoquer. L'Espagne dut se résoudre

à subir sans protestation la volonté du maître, à payer le luxe d'une

cour oĂą dominaient les Ă©trangers, Ă faire les frais d'une politique

qu'elle n'approuvait pas et où ses propres intérêts étaient sans cesse

sacrifiés.

Est-ce Ă dire cependant

que Charles-Quint ait été pour elle un

Ă©tranger, qu'elle n'ait pas vu en lui un souverain national? Il s'en faut

: le fils de Jeanne la Folle, s'il était né en Flandre ,

Ă©tait bien un Espagnol. Du moins il en Ă©tait une caricature, par son

orgueil, par sa piété ardente et fanatique ,

Ă©tait bien un Espagnol. Du moins il en Ă©tait une caricature, par son

orgueil, par sa piété ardente et fanatique ,

son intolérance, sa haine de tout ce qui n'était pas catholique ,

son intolérance, sa haine de tout ce qui n'était pas catholique .

Pour cette raison les Espagnols se sont reconnus en lui et ils lui ont

beaucoup pardonné. Ce peuple s'est laissé sacrifier sans regrets à des

rĂŞves de grandeur. Charles-Quint, s'il a peu fait pour lui, a su du moins

ménager et flatter son orgueil. Il a peu séjourné en Espagne .

Pour cette raison les Espagnols se sont reconnus en lui et ils lui ont

beaucoup pardonné. Ce peuple s'est laissé sacrifier sans regrets à des

rĂŞves de grandeur. Charles-Quint, s'il a peu fait pour lui, a su du moins

ménager et flatter son orgueil. Il a peu séjourné en Espagne ,

mais il affectait de parler presque exclusivement la langue espagnole,

il s'était fait Espagnol d'allures et de caractère. Qu'aurait pu reprocher

un Espagnol Ă un souverain qui rĂŞvait de mettre l'Espagne Ă la tĂŞte

des nations et de relever par elle le catholicisme ébranlé? Ne pouvait-on

payer de quelques misères une telle gloire? Son intolérance religieuse

lui fit exterminer les Maures de Valence qu'on avait poussés à la révolte

en prétendant les obliger à se convertir et ruina pour longtemps les

riches campagnes de ce pays, mais qu'importaient les ruines? Le premier

devoir n'était-il pas d'exterminer les hérétiques? Quand on découvrit,

en Espagne quelques groupes protestants ,

mais il affectait de parler presque exclusivement la langue espagnole,

il s'était fait Espagnol d'allures et de caractère. Qu'aurait pu reprocher

un Espagnol Ă un souverain qui rĂŞvait de mettre l'Espagne Ă la tĂŞte

des nations et de relever par elle le catholicisme ébranlé? Ne pouvait-on

payer de quelques misères une telle gloire? Son intolérance religieuse

lui fit exterminer les Maures de Valence qu'on avait poussés à la révolte

en prétendant les obliger à se convertir et ruina pour longtemps les

riches campagnes de ce pays, mais qu'importaient les ruines? Le premier

devoir n'était-il pas d'exterminer les hérétiques? Quand on découvrit,

en Espagne quelques groupes protestants ,

il sévit cruellement dans ses États des Pays-Bas ,

il sévit cruellement dans ses États des Pays-Bas ,

il déracina le luthéranisme ,

il déracina le luthéranisme à force de persécutions, et le peuple espagnol applaudissait à ses fureurs.

Il s'était attaché à ce souverain en qui il retrouvait ses propres passions.

à force de persécutions, et le peuple espagnol applaudissait à ses fureurs.

Il s'était attaché à ce souverain en qui il retrouvait ses propres passions.

En même temps, se faisant le défenseur

de la catholicité et à vaincre la Réforme, Charles-Quint

chercha à conquérir l'Afrique ;

dans ces diverses entreprises, en dépit de sa puissance et de nombreuses

victoires, il échoua; il fut obligé de signer avec les Protestants ;

dans ces diverses entreprises, en dépit de sa puissance et de nombreuses

victoires, il échoua; il fut obligé de signer avec les Protestants la paix d'Augsbourg

la paix d'Augsbourg (1555), avec la France

(1555), avec la France la trêve de Vaucelles (1555); après

avoir éprouvé un grand échec devant Alger

(1541), il vit dans ses dernières

années les Turcs

la trêve de Vaucelles (1555); après

avoir éprouvé un grand échec devant Alger

(1541), il vit dans ses dernières

années les Turcs lui reprendre Tlemcen, Bougie

lui reprendre Tlemcen, Bougie ,

Tripoli,

sur la cĂ´te barbaresque ,

Tripoli,

sur la cĂ´te barbaresque ,

et continuer à piller les rivages de ses États; une seule compensation

lui venait, la conquĂŞte du Mexique ,

et continuer à piller les rivages de ses États; une seule compensation

lui venait, la conquĂŞte du Mexique ,

du PĂ©rou, du Chili ,

du Pérou, du Chili et d'une grande partie de l'Amérique

et d'une grande partie de l'Amérique par quelques-uns de ses sujets qu'il ne connaissait pas et dont il savait

à peine reconnaître les mérites.

par quelques-uns de ses sujets qu'il ne connaissait pas et dont il savait

à peine reconnaître les mérites.

Lorsque, après la

mort de sa mère, en 1555,

le vieil empereur, épuisé par les fatigues du pouvoir et par la maladie,

dégoûté de ses tentatives avortées, las de tant d'efforts stériles

et guéri peut-être de l'ambition démesurée de ses jeunes années, il

abdiqua ses nombreux États (l'Allemagne en faveur de son frère Ferdinand, l'Espagne

en faveur de son frère Ferdinand, l'Espagne ,

les Pays-Bas ,

les Pays-Bas ,

l'Italie ,

l'Italie ,

l'Amérique en faveur de son fils Philippe)

et ce ne fut pas Ă la Flandre ,

l'Amérique en faveur de son fils Philippe)

et ce ne fut pas Ă la Flandre ,

son pays natal, qu'il demanda d'abriter ses derniers jours. Il avait choisi

Ă l'avance en Espagne ,

son pays natal, qu'il demanda d'abriter ses derniers jours. Il avait choisi

Ă l'avance en Espagne ,

dans une vallée de l'Estrémadure, le lieu de sa retraite et il s'y était

fait construire, à côté du monastère ,

dans une vallée de l'Estrémadure, le lieu de sa retraite et il s'y était

fait construire, à côté du monastère de Yuste, un palais où il vint se confiner au mois d'avril

1556.

Charles-Quint y vécut encore deux

ans, se consacrant surtout à des exercices de piété, mais ayant autour

de lui une petite cour et toujours consulté avec respect par son fils

sur les grandes affaires de l'État. Il y mourut en 1558.

L'éclat de son règne ne doit pas faire oublier qu'avec lui a commencé

la décadence espagnole. Le despotisme qu'il a achevé d'établir n'a pas

été, comme sous Ferdinand, un instrument de progrès; il n'a pas donné

à l'Espagne l'ordre et la prospérité intérieure tout en la privant

de ses libertés; il l'a mise au service d'une politique qui devait la

conduire à la ruine. Il laissait ainsi l'Espagne épuisée par

la perte de tant d'hommes tués sur les champs de bataille ou émigrés,

le trésor vide malgré les millions venus des Indes occidentales, la noblesse

réduite à mendier les faveurs de la cour, les Cortès obéissantes, le

peuple ébloui de tant de grandeur et à la fois fier et misérable.

de Yuste, un palais oĂą il vint se confiner au mois d'avril

1556.

Charles-Quint y vécut encore deux

ans, se consacrant surtout à des exercices de piété, mais ayant autour

de lui une petite cour et toujours consulté avec respect par son fils

sur les grandes affaires de l'État. Il y mourut en 1558.

L'éclat de son règne ne doit pas faire oublier qu'avec lui a commencé

la décadence espagnole. Le despotisme qu'il a achevé d'établir n'a pas

été, comme sous Ferdinand, un instrument de progrès; il n'a pas donné

à l'Espagne l'ordre et la prospérité intérieure tout en la privant

de ses libertés; il l'a mise au service d'une politique qui devait la

conduire à la ruine. Il laissait ainsi l'Espagne épuisée par

la perte de tant d'hommes tués sur les champs de bataille ou émigrés,

le trésor vide malgré les millions venus des Indes occidentales, la noblesse

réduite à mendier les faveurs de la cour, les Cortès obéissantes, le

peuple ébloui de tant de grandeur et à la fois fier et misérable.

-

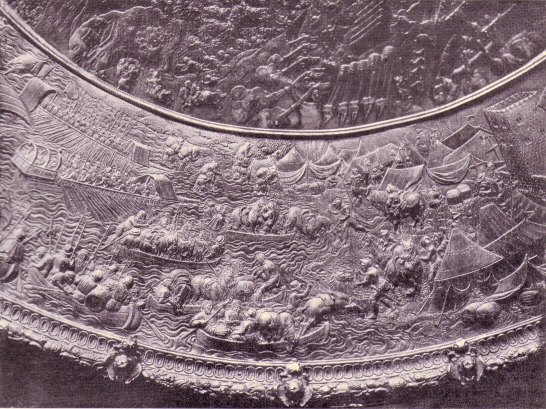

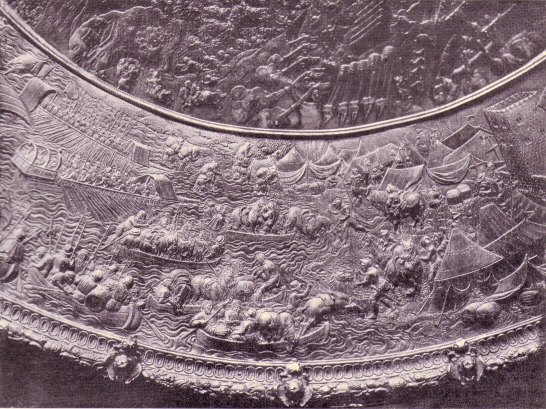

Charles-Quint

débarque à la Goulette. - Episode de la lutte soutenue par Charles-Quint

contre

les corsaires

barbaresques. Partie d'un bassin en vermeil (XVIe s.). (Musée

du Louvre).

Le

règne de Philippe II

A son avènement, Philippe

II est en apparence moins puissant que son père : il n'a pas les domaines

autrichiens ni la couronne impériale, mais il se trouve, par là même, délivré

des embarras qui ont paralysé Charles-Quint.

En outre, marié depuis 1554, en secondes

noces, Ă Marie Tudor, il peut disposer, jusqu'en

1558, de toutes les forces de l'Angleterre

ni la couronne impériale, mais il se trouve, par là même, délivré

des embarras qui ont paralysé Charles-Quint.

En outre, marié depuis 1554, en secondes

noces, Ă Marie Tudor, il peut disposer, jusqu'en

1558, de toutes les forces de l'Angleterre .

Au moment oĂą cette ressource lui manque par la mort de sa femme, la paix

de Cateau-Cambrésis .

Au moment oĂą cette ressource lui manque par la mort de sa femme, la paix

de Cateau-Cambrésis met fin en 1559 à la longue rivalité

avec la France

met fin en 1559 à la longue rivalité

avec la France et lui laisse les mains libres en Italie

et lui laisse les mains libres en Italie et en Europe

et en Europe .

Maître d'un empire immense, servi par d'habiles ministres : le cardinal

Granvelle, don Ruy Gomez de Silva, prince d'Eboli, Antonio PĂ©rez, par

de bons généraux : Philibert-Emmanuel de Savoie .

Maître d'un empire immense, servi par d'habiles ministres : le cardinal

Granvelle, don Ruy Gomez de Silva, prince d'Eboli, Antonio PĂ©rez, par

de bons généraux : Philibert-Emmanuel de Savoie ,

le duc d'Albe, le comte d'Egmont, plus tard Alexandre

Farnèse, ayant une excellente armée, possédant aux Pays-Bas ,

le duc d'Albe, le comte d'Egmont, plus tard Alexandre

Farnèse, ayant une excellente armée, possédant aux Pays-Bas les villes les plus riches de l'Europe, disposant des trésors d'Amérique

les villes les plus riches de l'Europe, disposant des trésors d'Amérique ,

Philippe II a des moyens d'action illimités; toutes les ambitions lui

semblent permises. Il va mettre toutes ses forces au service de la religion

catholique ,

Philippe II a des moyens d'action illimités; toutes les ambitions lui

semblent permises. Il va mettre toutes ses forces au service de la religion

catholique ,

mais il ne distingue pas entre les intérêts de sa religion et ceux de

sa propre grandeur : il faut qu'il triomphe et que l'Espagne ,

mais il ne distingue pas entre les intérêts de sa religion et ceux de

sa propre grandeur : il faut qu'il triomphe et que l'Espagne domine pour que le catholicisme triomphe aussi, et ainsi, dans toutes les

entreprises de Philippe II, le but politique et le but religieux semblent

se confondre.

domine pour que le catholicisme triomphe aussi, et ainsi, dans toutes les

entreprises de Philippe II, le but politique et le but religieux semblent

se confondre.

Espagne et Portugal.

Dans la péninsule ibérique ,

Philippe

II complète l'oeuvre de Ferdinand

et de Charles-Quint; il achève la destruction

des libertés publiques, maintient par la force l'unité religieuse, réalise

enfin l'unité territoriale par la conquête du Portugal ,

Philippe

II complète l'oeuvre de Ferdinand

et de Charles-Quint; il achève la destruction

des libertés publiques, maintient par la force l'unité religieuse, réalise

enfin l'unité territoriale par la conquête du Portugal .

Absolutiste par tempĂ©rament, il ne veut supporter aucune limitation Ă

son pouvoir. L'Aragon .

Absolutiste par tempĂ©rament, il ne veut supporter aucune limitation Ă

son pouvoir. L'Aragon avait gardé son autonomie administrative et certaines institutions protectrices,

comme celle du Justicia, magistrat suprĂŞme qui devait couvrir de

sa protection tout prévenu se recommandant à lui. La disgrâce, après

plusieurs années d'éclatante faveur, d'un de ses secrétaires, Antonio

Pérez, fut pour Philippe II l'occasion de briser ces derniers privilèges.

Celui-ci, arrêté à la suite d'un meurtre, qu'il avait commis, du reste,

sur l'ordre de son maître, trouva moyen de se sauver en Aragon, où, couvert

par la protection du Justicia, il prouva que le meurtre lui avait été

ordonné. Le roi essaya en vain de se le faire livrer. Il réussit bien

Ă le faire ensuite saisir par l'Inquisition

avait gardé son autonomie administrative et certaines institutions protectrices,

comme celle du Justicia, magistrat suprĂŞme qui devait couvrir de

sa protection tout prévenu se recommandant à lui. La disgrâce, après

plusieurs années d'éclatante faveur, d'un de ses secrétaires, Antonio

Pérez, fut pour Philippe II l'occasion de briser ces derniers privilèges.

Celui-ci, arrêté à la suite d'un meurtre, qu'il avait commis, du reste,

sur l'ordre de son maître, trouva moyen de se sauver en Aragon, où, couvert

par la protection du Justicia, il prouva que le meurtre lui avait été

ordonné. Le roi essaya en vain de se le faire livrer. Il réussit bien

Ă le faire ensuite saisir par l'Inquisition ,

mais Pérez avait si bien su gagner les sympathies et intéresser à sa

cause l'opinion publique qu'une émeute éclata et qu'on dut le relâcher.

Il put s'Ă©chapper. Furieux d'ĂŞtre ainsi tenu en Ă©chec, Philippe II fit

entrer des troupes en Aragon; le Justicia, don Juan de Lanuza, fit un timide

essai de résistance, puis se soumit. Philippe fit attendre quelques jours

sa sentence : tout à coup des ordres de mort arrivèrent et la tête du

Justicia tomba sur l'échafaud. D'autres exécutions suivirent. L'Inquisition,

instrument des vengeances royales, sévit cruellement. Philippe II laissa

à l'Aragon son administration particulière et des Cortès désormais

sans influence, et il fit du Justicia un fonctionnaire du roi, révocable

à sa volonté. Il n'avait pas poussé jusqu'au bout sa victoire ni détruit

complètement les franchises aragonaises, mais l'union des deux royaumes

était désormais plus étroite et l'obéissance de l'Aragon assurée. ,

mais Pérez avait si bien su gagner les sympathies et intéresser à sa

cause l'opinion publique qu'une émeute éclata et qu'on dut le relâcher.

Il put s'Ă©chapper. Furieux d'ĂŞtre ainsi tenu en Ă©chec, Philippe II fit

entrer des troupes en Aragon; le Justicia, don Juan de Lanuza, fit un timide

essai de résistance, puis se soumit. Philippe fit attendre quelques jours

sa sentence : tout à coup des ordres de mort arrivèrent et la tête du

Justicia tomba sur l'échafaud. D'autres exécutions suivirent. L'Inquisition,

instrument des vengeances royales, sévit cruellement. Philippe II laissa

à l'Aragon son administration particulière et des Cortès désormais

sans influence, et il fit du Justicia un fonctionnaire du roi, révocable

à sa volonté. Il n'avait pas poussé jusqu'au bout sa victoire ni détruit

complètement les franchises aragonaises, mais l'union des deux royaumes

était désormais plus étroite et l'obéissance de l'Aragon assurée.

S'il exigeait de ses sujets une soumission

absolue, Philippe II sut du moins leur

faire un douloureux sacrifice. Il avait eu de son premier mariage avec

une princesse portugaise, un fils, don Carlos,

de santé débile et de raison très faible. Il avait reconnu, après quelques

tentatives, l'impossibilité de l'initier aux affaires de l'État et il

en vint bientôt à craindre de laisser, en cas de mort, son héritage

aux mains d'un fou. Il ne voulut pas faire courir ce risque Ă son peuple.

Il enferma lui-mĂŞme son fils dans un appartement dont il fit clouer les

fenêtres et le séquestra étroitement. Le pauvre prince y mourut bientôt,

peut-être à la suite d'excès de nourriture (1568).

Sans doute Philippe II a montré à l'égard de ce fils dont il se savait

haï, mais qui n'était guère responsable, une révoltante insensibilité,

mais, du moins, il a sacrifié ses sentiments de famille à son devoir

de roi.

Catholique intransigeant, Philippe II avait déclaré

qu'il aimerait mieux « ne pas régner que de régner sur des hérétiques

». L'Inquisition

intransigeant, Philippe II avait déclaré

qu'il aimerait mieux « ne pas régner que de régner sur des hérétiques

». L'Inquisition continua Ă exercer une rigoureuse surveillance. Quand on dĂ©couvrit Ă

Séville, à Valladolid, à Tolède, quelques groupes de réformés, on

fit des arrestations en masse et bientôt commencèrent les autodafés

continua Ă exercer une rigoureuse surveillance. Quand on dĂ©couvrit Ă

Séville, à Valladolid, à Tolède, quelques groupes de réformés, on

fit des arrestations en masse et bientôt commencèrent les autodafés .

Le premier eut lieu Ă Valladolid en 1559

et ce fut la première cérémonie .

Le premier eut lieu Ă Valladolid en 1559

et ce fut la première cérémonie à laquelle le roi assista en ramenant de France

à laquelle le roi assista en ramenant de France sa jeune femme, Élisabeth de Valois. Quatorze hérétiques y périrent

dans les flammes. Chaque année, les mêmes spectacles se renouvelaient

dans toutes les provinces de l'Espagne

sa jeune femme, Élisabeth de Valois. Quatorze hérétiques y périrent

dans les flammes. Chaque année, les mêmes spectacles se renouvelaient

dans toutes les provinces de l'Espagne .

Philippe montrait un acharnement inouï. Il était intraitable et ne tolérait

aucune nouveauté en matière de foi. Pour mieux préserver son peuple

de toute contagion, il défendit à ses sujets d'aller s'instruire ou enseigner

au dehors et ainsi il ferma complètement l'Espagne à toute influence

étrangère. Il la préserva du moins, au prix de cette lourde intolérance,

des troubles religieux et des guerres civiles, mais elle ne reçut pas

le souffle vivifiant et régénérateur de la Réforme. .

Philippe montrait un acharnement inouï. Il était intraitable et ne tolérait

aucune nouveauté en matière de foi. Pour mieux préserver son peuple

de toute contagion, il défendit à ses sujets d'aller s'instruire ou enseigner

au dehors et ainsi il ferma complètement l'Espagne à toute influence

étrangère. Il la préserva du moins, au prix de cette lourde intolérance,

des troubles religieux et des guerres civiles, mais elle ne reçut pas

le souffle vivifiant et régénérateur de la Réforme.

Du reste, son fanatisme engendra aussi des guerres. Les Maures de Grenade

avaient déjà été contraints par Ferdinand

à se convertir, au mépris de la capitulation de 1492

(

engendra aussi des guerres. Les Maures de Grenade

avaient déjà été contraints par Ferdinand

à se convertir, au mépris de la capitulation de 1492

( L'Espagne musulmane L'Espagne musulmane ;

La Reconquista ;

La Reconquista )

: du moins ils avaient pu garder leurs moeurs, leurs usages, leur langue,

et ils continuaient Ă pratiquer en secret leur religion. Par un Ă©dit

de 1567, Philippe

II leur défendit de porter le costume national et de parler la langue

arabe, de prendre des bains chauds, leur ordonna de célébrer publiquement

leurs cérémonies )

: du moins ils avaient pu garder leurs moeurs, leurs usages, leur langue,

et ils continuaient Ă pratiquer en secret leur religion. Par un Ă©dit

de 1567, Philippe

II leur défendit de porter le costume national et de parler la langue

arabe, de prendre des bains chauds, leur ordonna de célébrer publiquement

leurs cérémonies de famille et d'apprendre en trois ans la langue castillane. Ces exigences

provoquèrent un vaste soulèvement : il fut dompté en deux ans, mais

les rigueurs de l'Inquisition le ranimèrent. Philippe II dut envoyer contre

les révoltés son frère naturel, don Juan

d'Autriche. Celui-ci les traqua dans les montagnes des Alpujaras, les

massacra par milliers. Le roi les bannit du pays, les fit transporter en

Castille

de famille et d'apprendre en trois ans la langue castillane. Ces exigences

provoquèrent un vaste soulèvement : il fut dompté en deux ans, mais

les rigueurs de l'Inquisition le ranimèrent. Philippe II dut envoyer contre

les révoltés son frère naturel, don Juan

d'Autriche. Celui-ci les traqua dans les montagnes des Alpujaras, les

massacra par milliers. Le roi les bannit du pays, les fit transporter en

Castille et en Galice ou vendre comme esclaves. Ainsi disparut une population industrieuse

qui faisait la richesse de l'Espagne

et en Galice ou vendre comme esclaves. Ainsi disparut une population industrieuse

qui faisait la richesse de l'Espagne .

La prospérité du royaume reçut alors un coup dont elle ne s'est jamais

relevée. Il se trouva des prélats espagnols pour accuser Philippe de

tiédeur parce qu'il n'avait pas exterminé tous les infidèles! .

La prospérité du royaume reçut alors un coup dont elle ne s'est jamais

relevée. Il se trouva des prélats espagnols pour accuser Philippe de

tiédeur parce qu'il n'avait pas exterminé tous les infidèles!

Philippe

II les poursuivait cependant avec un zèle infatigable et faisait contre

eux la police de la Méditerranée. Après quelques expéditions malheureuses

contre les Barbaresques de la cĂ´te africaine, il prit part Ă une croisade organisĂ©e Ă

frais communs contre les Turcs

de la cĂ´te africaine, il prit part Ă une croisade organisĂ©e Ă

frais communs contre les Turcs avec le Pape et Venise. Don

Juan d'Autriche, avec une flotte de 300 vaisseaux et 80 000 hommes,

détruisit à Lépante, dans une formidable bataille, la flotte ottomane

(1571). Mais don Juan Ă©choua ensuite

devant Tunis et les VĂ©nitiens ne purent reprendre

Chypre

avec le Pape et Venise. Don

Juan d'Autriche, avec une flotte de 300 vaisseaux et 80 000 hommes,

détruisit à Lépante, dans une formidable bataille, la flotte ottomane

(1571). Mais don Juan Ă©choua ensuite

devant Tunis et les VĂ©nitiens ne purent reprendre

Chypre  .

NĂ©anmoins, la puissance turque Ă©tait affaiblie pour longtemps et le roi

d'Espagne .

NĂ©anmoins, la puissance turque Ă©tait affaiblie pour longtemps et le roi

d'Espagne apparaissait toujours comme le vrai défenseur de la chrétienté.

apparaissait toujours comme le vrai défenseur de la chrétienté.

Philippe

II aurait pu s'assurer une gloire plus solide encore s'il avait su

rendre définitive une grande oeuvre qu'un hasard heureux, préparé par

de nombreux mariages, lui permit de réaliser, l'achèvement de l'unité

territoriale de la péninsule. Fils et mari d'infantes portugaises, il

put, en 1580, après la disparition de don Sébastien, tué dans une expédition

au Maroc ,

et la mort de son oncle et successeur, le vieux cardinal

Henri, poser sa candidature Ă la couronne de Portugal ,

et la mort de son oncle et successeur, le vieux cardinal

Henri, poser sa candidature Ă la couronne de Portugal .

Mais il se forma un parti national portugais, hostile Ă l'union avec l'Espagne .

Mais il se forma un parti national portugais, hostile Ă l'union avec l'Espagne ,

qui essaya de porter au trône le prieur Antonio de Crato, allié de la

famille royale. Philippe II envoya une armée commandée par le duc

d'Albe. Antonio, battu au pont d'Alcantara ,

qui essaya de porter au trône le prieur Antonio de Crato, allié de la

famille royale. Philippe II envoya une armée commandée par le duc

d'Albe. Antonio, battu au pont d'Alcantara ,

s'enfuit et Philippe II fut reconnu roi par les Cortès de Tomar. Il était

venu recevoir l'hommage de ses nouveaux sujets et il promit de respecter

leur autonomie, de résider souvent à Lisbonne.

De fait, après quelques rigueurs contre les partisans de son rival, il

s'efforça de gagner les sympathies, il combla de faveurs la noblesse et

le clergé, puis bientôt, absorbé par d'autres tâches, il délaissa

cette oeuvre qui aurait pu et dû être l'oeuvre capitale de son règne.

En 1583, il quitta le Portugal pour

n'y plus revenir, et il le fit gouverner de loin par les agents souvent

tyranniques, sans aucun souci des revendications des Portugais ni de leur

amour-propre national. Il ne sut pas défendre du démembrement leur immense

empire colonial menacé par les convoitises des Anglais ,

s'enfuit et Philippe II fut reconnu roi par les Cortès de Tomar. Il était

venu recevoir l'hommage de ses nouveaux sujets et il promit de respecter

leur autonomie, de résider souvent à Lisbonne.

De fait, après quelques rigueurs contre les partisans de son rival, il

s'efforça de gagner les sympathies, il combla de faveurs la noblesse et

le clergé, puis bientôt, absorbé par d'autres tâches, il délaissa

cette oeuvre qui aurait pu et dû être l'oeuvre capitale de son règne.

En 1583, il quitta le Portugal pour

n'y plus revenir, et il le fit gouverner de loin par les agents souvent

tyranniques, sans aucun souci des revendications des Portugais ni de leur

amour-propre national. Il ne sut pas défendre du démembrement leur immense

empire colonial menacé par les convoitises des Anglais et des Hollandais

et des Hollandais ;

il n'eut mĂŞme pas, semble-t-il, l'intuition du grand rĂ´le qu'il aurait

pu jouer en fixant sa capitale Ă Lisbonne et en limitant son effort Ă

assurer Ă l'Espagne et au Portugal unis la domination des mers et des

mondes nouveaux; il ne fit rien de ce qui aurait rendu l'union féconde

et durable. Le Portugal, rattachĂ© Ă l'Espagne malgrĂ© lui, n'aspira qu'Ă

s'en séparer et attendit l'occasion favorable qui ne devait se présenter

que soixante ans plus tard. ;

il n'eut mĂŞme pas, semble-t-il, l'intuition du grand rĂ´le qu'il aurait

pu jouer en fixant sa capitale Ă Lisbonne et en limitant son effort Ă

assurer Ă l'Espagne et au Portugal unis la domination des mers et des

mondes nouveaux; il ne fit rien de ce qui aurait rendu l'union féconde

et durable. Le Portugal, rattachĂ© Ă l'Espagne malgrĂ© lui, n'aspira qu'Ă

s'en séparer et attendit l'occasion favorable qui ne devait se présenter

que soixante ans plus tard.

Ainsi Philippe

II avait complĂ©tĂ© l'unitĂ© de la pĂ©ninsule ibĂ©rique et donnĂ© Ă

sa monarchie une puissance formidable en apparence.

Il pouvait, semblait-il, tout oser et tout entreprendre. La suite du règne

allait montrer combien cette puissance était précaire.

L'indépendance

des Pays-Bas.

Philippe

II ne put même en effet maintenir l'intégrité de son empire. Au

moment où il conquérait le Portugal ,

il venait de perdre une partie de ses États des Pays-Bas ,

il venait de perdre une partie de ses États des Pays-Bas .

Les divers duchés, comtés, seigneuries et villes libres des Pays-Bas,

que les Habsbourg d'Espagne .

Les divers duchés, comtés, seigneuries et villes libres des Pays-Bas,

que les Habsbourg d'Espagne tenaient de leurs ancĂŞtres les ducs de Bourgogne

tenaient de leurs ancĂŞtres les ducs de Bourgogne ,

avaient été enfin, sous Charles-Quint,

après de longs efforts, amalgamés en un État unique et indivisible par

la pragmatique sanction de Bruxelles ,

avaient été enfin, sous Charles-Quint,

après de longs efforts, amalgamés en un État unique et indivisible par

la pragmatique sanction de Bruxelles de 1549. Les sept provinces du Nord,

oĂą se parlait le hollandais, s'Ă©taient enrichies par la pĂŞche et le

commerce; les dix provinces du Sud, de langue flamande et française, la

Belgique

de 1549. Les sept provinces du Nord,

oĂą se parlait le hollandais, s'Ă©taient enrichies par la pĂŞche et le

commerce; les dix provinces du Sud, de langue flamande et française, la

Belgique d'aujourd'hui, prospéraient surtout par l'agriculture et l'industrie;

leurs villes, très peuplées, tiraient d'énormes ressources du tissage

des draps et des toiles. Anvers

d'aujourd'hui, prospéraient surtout par l'agriculture et l'industrie;

leurs villes, très peuplées, tiraient d'énormes ressources du tissage

des draps et des toiles. Anvers Ă©tait de beaucoup le plus grand port de l'Europe

Ă©tait de beaucoup le plus grand port de l'Europe . .

Il y avait dans ces provinces une bourgeoisie

opulente et cultivée, une noblesse respectée, jalouse de son indépendance,

mais très loyaliste. La Réforme trouva dans ces riches provinces voisines

de l'Allemagne un terrain favorable. Charles-Quint essaya

en vain de l'en extirper : l'Inquisition

un terrain favorable. Charles-Quint essaya

en vain de l'en extirper : l'Inquisition ,

introduite par lui, y fit environ 50 000 victimes, et le vieil empereur

en abdiquant ordonna Ă son fils d'achever son oeuvre. Celui-ci n'y Ă©tait

que trop disposé. Il avait laissé la régence des Pays-Bas ,

introduite par lui, y fit environ 50 000 victimes, et le vieil empereur

en abdiquant ordonna Ă son fils d'achever son oeuvre. Celui-ci n'y Ă©tait

que trop disposé. Il avait laissé la régence des Pays-Bas à sa soeur naturelle, Marguerite de Parme

Ă sa soeur naturelle, Marguerite de Parme ,

qui montrait beaucoup de modération, mais le cardinal Granvelle, nommé

par lui archevêque-primat de Malines, présida de 1560

à 1564 à une violente persécution.

La noblesse se fit l'interprète du mécontentement public et protesta

auprès de Philippe II. Elle avait

Ă sa tĂŞte un personnage de grande famille, Guillaume de Nassau, prince

d'Orange, élevé aux plus hautes dignités par la faveur de Charles-Quint,

riche, habile, énergique; sa naissance, sa générosité, ses manières

séduisantes, lui avaient valu une grande popularité. Il avait l'âme

assez haute pour se dévouer entièrement, en lui sacrifiant sa fortune

et ses ambitions personnelles, à la cause qu'il défendait. Il était

de ceux qu'aucun échec ne rebute et ne décourage. On l'a appelé le

Taciturne (et il a gardé ce surnom dans l'histoire), non qu'il fût

d'humeur sombre et sévère, mais parce qu'il savait garder un secret.

Ce grand seigneur, qui penchait secrètement pour le calvinisme ,

qui montrait beaucoup de modération, mais le cardinal Granvelle, nommé

par lui archevêque-primat de Malines, présida de 1560

à 1564 à une violente persécution.

La noblesse se fit l'interprète du mécontentement public et protesta

auprès de Philippe II. Elle avait

Ă sa tĂŞte un personnage de grande famille, Guillaume de Nassau, prince

d'Orange, élevé aux plus hautes dignités par la faveur de Charles-Quint,

riche, habile, énergique; sa naissance, sa générosité, ses manières

séduisantes, lui avaient valu une grande popularité. Il avait l'âme

assez haute pour se dévouer entièrement, en lui sacrifiant sa fortune

et ses ambitions personnelles, à la cause qu'il défendait. Il était

de ceux qu'aucun échec ne rebute et ne décourage. On l'a appelé le

Taciturne (et il a gardé ce surnom dans l'histoire), non qu'il fût

d'humeur sombre et sévère, mais parce qu'il savait garder un secret.

Ce grand seigneur, qui penchait secrètement pour le calvinisme ,

mais qui ne songeait nullement Ă une rupture avec l'Espagne ,

mais qui ne songeait nullement Ă une rupture avec l'Espagne ,

allait être, un peu malgré lui, le chef d'une révolution, le créateur

d'un nouvel État et l'ancêtre d'une dynastie. ,

allait être, un peu malgré lui, le chef d'une révolution, le créateur

d'un nouvel État et l'ancêtre d'une dynastie.

Deux autres personnages, le chevaleresque

comte d'Egmont et le comte de Horn, de la famille française des Montmorency,

Ă©taient avec lui les membres les plus influents du Conseil de la RĂ©gente.

Ce furent les premiers défenseurs de la liberté religieuse aux Pays-Bas .

Il faut joindre à leurs noms ceux de Henri de Bréderode, de Louis de

Nassau, frère du Taciturne, et surtout de Philippe

de Marnix de Sainte-Aldegonde, qui a été l'un des plus actifs propagateurs

de la réforme calviniste .

Il faut joindre à leurs noms ceux de Henri de Bréderode, de Louis de

Nassau, frère du Taciturne, et surtout de Philippe

de Marnix de Sainte-Aldegonde, qui a été l'un des plus actifs propagateurs

de la réforme calviniste et a combattu par la plume comme par l'épée. Les nobles réussirent bien

Ă obtenir en 1564 le rappel de Granvelle,

mais, Ă la suite d'un voyage d'Egmont Ă Madrid,

Philippe

II, au lieu de faire droit aux dolĂ©ances, ordonna des poursuites Ă

outrance contre l'hérésie (1565).

Guillaume déclara que « c'était le commencement d'une belle tragédie

». Quelques jeunes nobles prirent aussitôt l'initiative d'une protestation

que rédigea Marnix : ce fut le Compromis de Bréda

et a combattu par la plume comme par l'épée. Les nobles réussirent bien

Ă obtenir en 1564 le rappel de Granvelle,

mais, Ă la suite d'un voyage d'Egmont Ă Madrid,

Philippe

II, au lieu de faire droit aux dolĂ©ances, ordonna des poursuites Ă

outrance contre l'hérésie (1565).

Guillaume déclara que « c'était le commencement d'une belle tragédie

». Quelques jeunes nobles prirent aussitôt l'initiative d'une protestation

que rédigea Marnix : ce fut le Compromis de Bréda ,

qui demandait la suppression de l'Inquisition ,

qui demandait la suppression de l'Inquisition .

Plus de 2000 gentilshommes y adhérèrent, et 400 d'entre eux allèrent

le présenter solennellement à la Régente. Celle-ci, sans leur faire

mauvais accueil, répondit de façon assez vague. Une tradition veut qu'un

des membres de son Conseil ait traité de gueux les protestataires.

On n'en est pas sûr : en tout cas, c'est dans un banquet qui suivit cette

réception que Henri de Brederode proposa à ses amis de se parer de ce

nom qu'on leur donnait par dérision et de prendre comme signes de ralliement

la besace de cuir et l'Ă©cuelle de bois des mendiants. Le nom resta : Gueux

de terre et Gueux de mer vont faire dès lors une rude guerre

aux Espagnols .

Plus de 2000 gentilshommes y adhérèrent, et 400 d'entre eux allèrent

le présenter solennellement à la Régente. Celle-ci, sans leur faire

mauvais accueil, répondit de façon assez vague. Une tradition veut qu'un

des membres de son Conseil ait traité de gueux les protestataires.

On n'en est pas sûr : en tout cas, c'est dans un banquet qui suivit cette

réception que Henri de Brederode proposa à ses amis de se parer de ce

nom qu'on leur donnait par dérision et de prendre comme signes de ralliement

la besace de cuir et l'Ă©cuelle de bois des mendiants. Le nom resta : Gueux

de terre et Gueux de mer vont faire dès lors une rude guerre

aux Espagnols jusqu'à expulsion complète. Philippe

II n'ayant répondu qu'en désavouant sa soeur, les calvinistes

jusqu'à expulsion complète. Philippe

II n'ayant répondu qu'en désavouant sa soeur, les calvinistes coururent partout aux armes. Au milieu de l'effervescence générale, ils

saccagèrent et dévastèrent les églises

dans nombre de villes. Orange et Egmont étaient entraînés, dépassés

: ils désapprouvaient ces tristes exploits « des briseurs d'images ».

La Régente était impuissante à les réprimer.

coururent partout aux armes. Au milieu de l'effervescence générale, ils

saccagèrent et dévastèrent les églises

dans nombre de villes. Orange et Egmont étaient entraînés, dépassés

: ils désapprouvaient ces tristes exploits « des briseurs d'images ».

La Régente était impuissante à les réprimer.

Philippe II, profondément indigné des

profanations commises, envoya aux Pays-Bas le terrible duc d'Albe avec une armée. Son nom

seul Ă©tait un programme de gouvernement. Albe Ă©tait un soldat fanatique

et impitoyable, résolu à mater les hérétiques. A son arrivée, plus

de 100 000 personnes s'enfuirent et Marguerite de Parme se hâta de donner

sa démission (1567). Egmont et Horn,

partisans de la conciliation, avaient refusé de fuir avec le Taciturne

: « Adieu, prince sans terres », lui avait dit Egmont en le quittant.

- « Adieu, comte sans tête », lui avait répliqué celui-ci. Tous deux

avaient dit vrai. Les biens de Guillaume furent confisqués, mais Egmont

et Horn, arrêtés presque aussitôt par ordre du duc d'Albe, furent, bien

que restés catholiques

le terrible duc d'Albe avec une armée. Son nom

seul Ă©tait un programme de gouvernement. Albe Ă©tait un soldat fanatique

et impitoyable, résolu à mater les hérétiques. A son arrivée, plus

de 100 000 personnes s'enfuirent et Marguerite de Parme se hâta de donner

sa démission (1567). Egmont et Horn,

partisans de la conciliation, avaient refusé de fuir avec le Taciturne

: « Adieu, prince sans terres », lui avait dit Egmont en le quittant.

- « Adieu, comte sans tête », lui avait répliqué celui-ci. Tous deux

avaient dit vrai. Les biens de Guillaume furent confisqués, mais Egmont

et Horn, arrêtés presque aussitôt par ordre du duc d'Albe, furent, bien

que restés catholiques ,

décapités sur la grande place de Bruxelles ,

décapités sur la grande place de Bruxelles .

Ce furent les premières victimes. .

Ce furent les premières victimes.

Le duc d'Albe créa,

pour poursuivre les rebelles, un Conseil des Troubles, que les habitants

ont appelé le Tribunal de Sang, qui prononça par milliers les

sentences de mort et de confiscation et qui fit plus de 20 000 victimes.

Les Pays-Bas se couvrirent d'échafauds, de potences et de bûchers : la population

était terrifiée. Guillaume d'Orange, qui s'était enfin prononcé ouvertement,

pour le calvinisme

se couvrirent d'échafauds, de potences et de bûchers : la population

était terrifiée. Guillaume d'Orange, qui s'était enfin prononcé ouvertement,

pour le calvinisme ,

ayant pris l'offensive avec quelques troupes allemandes ,

ayant pris l'offensive avec quelques troupes allemandes ,

Albe le battit sur les bords de l'Ems et le força à s'enfuir en France ,

Albe le battit sur les bords de l'Ems et le força à s'enfuir en France .

Il rentra victorieux Ă Anvers .

Il rentra victorieux Ă Anvers et s'y fit dresser une statue de bronze oĂą

il était représenté foulant aux pieds les Pays-Bas enchaînés. II pouvait

annoncer superbement Ă Philippe Il

que la révolte était domptée. En même temps le duc écrasait d'impôts

tout le pays : le terrible impôt de l'alcavala (impôt du dixième

sur le produit de toutes les ventes) ruinait les commerçants, aussi bien

les catholiques que les calvinistes, et provoquait un nouveau mouvement

d'Ă©migration. Partout les affaires s'arrĂŞtaient.

et s'y fit dresser une statue de bronze oĂą

il était représenté foulant aux pieds les Pays-Bas enchaînés. II pouvait

annoncer superbement Ă Philippe Il

que la révolte était domptée. En même temps le duc écrasait d'impôts

tout le pays : le terrible impôt de l'alcavala (impôt du dixième

sur le produit de toutes les ventes) ruinait les commerçants, aussi bien

les catholiques que les calvinistes, et provoquait un nouveau mouvement

d'Ă©migration. Partout les affaires s'arrĂŞtaient.

Les

Gueux.

Subitement une nouvelle foudroyante releva

les courages : en 1572, par un hardi

coup de main, une bande de 250 Gueux de mer avait enlevé la petite place

de Brielle à l'embouchure de la Meuse. Aussitôt la Zélande puis la Hollande se soulèvent; le synode de Dordrecht proclame Guillaume

d'Orange lieutenant du roi, dont on ne songeait pas encore à se séparer;

de proche en proche le mouvement gagne les provinces du Nord. Orange reprend

l'offensive, mais la Saint-Barthélemy

lui Ă´te Ă ce moment tout espoir d'ĂŞtre secouru par la France

puis la Hollande se soulèvent; le synode de Dordrecht proclame Guillaume

d'Orange lieutenant du roi, dont on ne songeait pas encore à se séparer;

de proche en proche le mouvement gagne les provinces du Nord. Orange reprend

l'offensive, mais la Saint-Barthélemy

lui Ă´te Ă ce moment tout espoir d'ĂŞtre secouru par la France .

Mons est reprise par le duc d'Albe et cruellement

traitée; Malines est abandonnée trois jours à la soldatesque espagnole;

Harlem enfin, qui a dû capituler après un siège héroïque où les femmes

elles-mêmes ont contribué à la défense, voit sa garnison massacrée

au mépris de la capitulation signée et 1200 de ses citoyens décapités

ou noyés dans le lac. Philippe II

lui-même fut effrayé de tant d'horreurs; il craignit de ne plus avoir

à régner que sur un désert. Une défaite navale des Espagnols sur le

Zuiderzee le décida à rappeler le duc d'Albe (1573). .

Mons est reprise par le duc d'Albe et cruellement

traitée; Malines est abandonnée trois jours à la soldatesque espagnole;

Harlem enfin, qui a dû capituler après un siège héroïque où les femmes

elles-mêmes ont contribué à la défense, voit sa garnison massacrée

au mépris de la capitulation signée et 1200 de ses citoyens décapités

ou noyés dans le lac. Philippe II

lui-même fut effrayé de tant d'horreurs; il craignit de ne plus avoir

à régner que sur un désert. Une défaite navale des Espagnols sur le

Zuiderzee le décida à rappeler le duc d'Albe (1573).

Il envoya Ă sa place don Luis de Requesens,

avec des instructions plus conciliantes, mais la proclamation d'une amnistie,

dont 300 personnes étaient exceptées, et l'abolition du Conseil des Troubles

ne suffirent pas à rétablir la paix. La guerre continua dans le Nord,

où Louis de Nassau fut tué et où Leyde résista victorieusement, et

en Zélande, où Requesens mourut bientôt. Leyde, dégagée par la flotte

des Gueux de mer, eut à choisir, en récompense de sa belle défense,

entre une exemption d'impôts et une université calviniste .

Elle choisit l'université, qui fut installée en pleine guerre et devint

bientôt une des plus célèbres de l'Europe .

Elle choisit l'université, qui fut installée en pleine guerre et devint

bientôt une des plus célèbres de l'Europe (1575). Pendant l'intérim entre la

mort de Requesens et l'arrivée de son successeur, don Juan

d'Autriche, un rapprochement se fit entre les provinces du Sud restées

catholiques

(1575). Pendant l'intérim entre la

mort de Requesens et l'arrivée de son successeur, don Juan

d'Autriche, un rapprochement se fit entre les provinces du Sud restées

catholiques et celles du Nord. Une véritable constitution fut rédigée : la Pacification

de Gand faisait des Pays-Bas

et celles du Nord. Une véritable constitution fut rédigée : la Pacification

de Gand faisait des Pays-Bas une sorte d'État autonome, où chaque province garderait son administration

particulière et où régnerait la liberté de conscience; une amnistie

générale était promise; catholiques et protestants

une sorte d'État autonome, où chaque province garderait son administration

particulière et où régnerait la liberté de conscience; une amnistie

générale était promise; catholiques et protestants devaient s'allier pour éloigner les soldats espagnols (8 novembre

1576).

Mais ces troupes qu'on voulait licencier résistèrent et recommencèrent

leurs ravages. La belle ville d'Anvers

devaient s'allier pour Ă©loigner les soldats espagnols (8 novembre

1576).

Mais ces troupes qu'on voulait licencier résistèrent et recommencèrent

leurs ravages. La belle ville d'Anvers ,

tombée entre leurs mains, fut abominablement saccagée 8000 personnes

furent égorgées, les églises et les riches

maisons pillées, une partie de la ville dévorée par l'incendie. Les

catholiques, exaspérés, étaient prêts à faire cause commune avec Guillaume

d'Orange. ,

tombée entre leurs mains, fut abominablement saccagée 8000 personnes

furent égorgées, les églises et les riches

maisons pillées, une partie de la ville dévorée par l'incendie. Les

catholiques, exaspérés, étaient prêts à faire cause commune avec Guillaume

d'Orange.

Philippe

II avait compté, pour arranger les choses, sur le prestige personnel

de son frère don Juan d'Autriche, le vainqueur

de LĂ©pante ( L'Empire ottoman au

XVIe siècle L'Empire ottoman au

XVIe siècle ).

Celui-ci ne put empêcher le prince d'Orange, nommé gouverneur de Brabant ).

Celui-ci ne put empêcher le prince d'Orange, nommé gouverneur de Brabant et de Flandre

et de Flandre ,

de faire Ă Bruxelles ,

de faire à Bruxelles une entrée triomphale. Il recommença la guerre et fut victorieux à Gembloux

(1577), mais il ne put reprendre Bruxelles.

Il ne sut pas non plus profiter des divisions qui recommençaient entre

calvinistes

une entrée triomphale. Il recommença la guerre et fut victorieux à Gembloux

(1577), mais il ne put reprendre Bruxelles.

Il ne sut pas non plus profiter des divisions qui recommençaient entre

calvinistes et catholiques

et catholiques et auxquelles le prince d'Orange essaya vainement de mettre fin par son

admirable projet de « Paix de Religion », qui lui fait le plus grand

honneur. Des deux parts cette pensée de tolérance fut repoussée. La

situation Ă©tait des plus troubles quand don Juan mourut, tout Ă fait

découragé (1578).

et auxquelles le prince d'Orange essaya vainement de mettre fin par son

admirable projet de « Paix de Religion », qui lui fait le plus grand

honneur. Des deux parts cette pensée de tolérance fut repoussée. La

situation Ă©tait des plus troubles quand don Juan mourut, tout Ă fait

découragé (1578).

Alexandre

Farnèse et Maurice de Nassau.

Le successeur de don

Juan, Alexandre Farnèse, le fils de Marguerite de Parme, était un

homme d'État et un général de premier ordre. Il sut exploiter habilement

les divisions de ses adversaires et rattacher fortement Ă l'Espagne les provinces du sud, qui venaient de se grouper par l'Union d'Arras.

Celles du nord, Hollande, ZĂ©lande, Gueldre, Utrecht, Groningue, Over-Yssel

et Frise, formèrent par l'Union d'Utrecht

les provinces du sud, qui venaient de se grouper par l'Union d'Arras.

Celles du nord, Hollande, ZĂ©lande, Gueldre, Utrecht, Groningue, Over-Yssel

et Frise, formèrent par l'Union d'Utrecht un véritable État séparé, où, chaque province conservant son autonomie,

les questions communes seraient réglées par des États Généraux. Un

stathouder aurait le pouvoir exécutif et la direction des forces de terre

et de mer (1579). Guillaume d'Orange

fut nommé stathouder et son autorité imposa l'union aux provinces. Un

nouvel État était né, mais ce ne fut qu'un peu plus tard, quand Philippe

II eut mis à prix la tête du prince d'Orange, que les États Généraux

rompirent ouvertement avec lui, prononcèrent sa déchéance et proclamèrent

l'indépendance de la République des sept « Provinces Unies » (1581).

un véritable État séparé, où, chaque province conservant son autonomie,

les questions communes seraient réglées par des États Généraux. Un

stathouder aurait le pouvoir exécutif et la direction des forces de terre

et de mer (1579). Guillaume d'Orange

fut nommé stathouder et son autorité imposa l'union aux provinces. Un

nouvel État était né, mais ce ne fut qu'un peu plus tard, quand Philippe

II eut mis à prix la tête du prince d'Orange, que les États Généraux

rompirent ouvertement avec lui, prononcèrent sa déchéance et proclamèrent

l'indépendance de la République des sept « Provinces Unies » (1581).

Guillaume essaya d'opposer à Farnèse

le duc d'Anjou ,

frère de Henri III, auquel il offrit, pour

avoir l'alliance de la France ,

frère de Henri III, auquel il offrit, pour

avoir l'alliance de la France ,

la souveraineté des Pays-Bas ,

la souveraineté des Pays-Bas .

Celui-ci ne sut pas se rendre populaire; après quelques succès, il se

compromit par une sorte de coup d'État catholique à Anvers .

Celui-ci ne sut pas se rendre populaire; après quelques succès, il se

compromit par une sorte de coup d'État catholique à Anvers et dut rentrer en France (1584). A

ce moment, Guillaume d'Orange, le libérateur, le père de la patrie, après

avoir échappé à huit tentatives d'assassinat ourdies contre lui par

l'Espagne

et dut rentrer en France (1584). A

ce moment, Guillaume d'Orange, le libérateur, le père de la patrie, après

avoir échappé à huit tentatives d'assassinat ourdies contre lui par

l'Espagne et par les jésuites

et par les jésuites ,

tombait Ă Delft sous les coups d'un fanatique, Balthazar GĂ©rard, qu'il

avait admis dans sa familiarité. Farnèse profita de ce crime pour poursuivre

ses succès : il avait repris les places de la Flandre ,

tombait Ă Delft sous les coups d'un fanatique, Balthazar GĂ©rard, qu'il

avait admis dans sa familiarité. Farnèse profita de ce crime pour poursuivre

ses succès : il avait repris les places de la Flandre et du Brabant

et du Brabant ,

était rentré à Bruxelles ,

était rentré à Bruxelles .

Enfin, après un siège de quatorze mois, il s'empara d'Anvers, où Marnix

avait fait une admirable défense. Les Gueux de mer fermèrent aussitôt

l'Escaut, et les ports de Hollande héritèrent du commerce d'Anvers, dont

la prospérité fut ruinée pour deux siècles, mais les provinces du Sud

restaient Ă l'Espagne (1585). .

Enfin, après un siège de quatorze mois, il s'empara d'Anvers, où Marnix

avait fait une admirable défense. Les Gueux de mer fermèrent aussitôt

l'Escaut, et les ports de Hollande héritèrent du commerce d'Anvers, dont

la prospérité fut ruinée pour deux siècles, mais les provinces du Sud

restaient Ă l'Espagne (1585).

Celles du Nord traversèrent encore une

période de crise où leur indépendance courut de sérieux dangers. Elles

voulurent se donner d'abord Ă Henri III, qui

refusa, puis à Élisabeth Ire,

qui leur envoya son favori Leicester; celui-ci échoua complètement. Elles

se décidèrent enfin à confier le stathoudérat au second fils du Taciturne,

Maurice de Nassau, qui se trouva ĂŞtre aussi un

très habile homme de guerre. Celui-ci arrêta les succès de Farnèse,

que Philippe II, du reste, détournait

de sa tâche aux Pays-Bas pour le faire coopérer à ses entreprises contre l'Angleterre

pour le faire coopérer à ses entreprises contre l'Angleterre et contre la France

et contre la France .

La mort de Farnèse délivra bientôt les Provinces Unies de leur plus

redoutable ennemi, et leur alliance avec la France .

La mort de Farnèse délivra bientôt les Provinces Unies de leur plus

redoutable ennemi, et leur alliance avec la France ,

oĂą Henri IV avait enfin conquis son trĂ´ne,

assura leur existence. Toutefois le nouvel État faillit encore porter

la peine de ses divisions. Il s'y était formé un parti républicain et

bourgeois, favorable Ă la paix, hostile au parti militaire qui aurait

désiré une dictature

héréditaire aux mains de la maison d'Orange. Philippe II, après la paix

de Vervins ,

oĂą Henri IV avait enfin conquis son trĂ´ne,

assura leur existence. Toutefois le nouvel État faillit encore porter

la peine de ses divisions. Il s'y était formé un parti républicain et

bourgeois, favorable Ă la paix, hostile au parti militaire qui aurait

désiré une dictature

héréditaire aux mains de la maison d'Orange. Philippe II, après la paix

de Vervins ,

avait transmis les Pays-Bas à sa fille Isabelle-Claire-Eugénie qu'il

maria Ă son cousin, l'archiduc Albert d'Autriche. ,

avait transmis les Pays-Bas à sa fille Isabelle-Claire-Eugénie qu'il

maria Ă son cousin, l'archiduc Albert d'Autriche.

Philippe

II mourut sur ces entrefaites (1598),

mais l'infante et son mari reprirent la guerre. Maurice

de Nassau remporta une grande victoire Ă Nieuport, mais l'archiduc

s'empara d'Ostende après un siège de trois ans, où il sacrifia 8000

hommes. Maurice, cependant, reprenait l'offensive; les Hollandais, maîtres

de la mer, commençaient à enlever les colonies espagnoles et portugaises.

Henri IV s'entremit : sa médiation aboutit en

1609 Ă la conclusion d'une trĂŞve

de douze ans, dont les deux partis avaient un égal besoin. L'Espagne reconnaissait implicitement l'indépendance des Provinces Unies

reconnaissait implicitement l'indépendance des Provinces Unies .

Ainsi cette longue guerre, provoquée par l'intolérance de Phlippe II,

aboutissait à la création, aux dépens de l'Espagne, d'une république

protestante .

Ainsi cette longue guerre, provoquée par l'intolérance de Phlippe II,

aboutissait à la création, aux dépens de l'Espagne, d'une république

protestante ,

déjà riche et puissante, qui, au cours même de la lutte, avait commencé

Ă accaparer le commerce des mers et des colonies. Les provinces du Sud,

que leur attachement au catholicisme ,

déjà riche et puissante, qui, au cours même de la lutte, avait commencé

Ă accaparer le commerce des mers et des colonies. Les provinces du Sud,

que leur attachement au catholicisme avait fait rester aux mains de l'Espagne, étaient dépeuplées et ruinées.

Un peuple, résolu à défendre sa liberté religieuse et son indépendance,

avait tenu en Ă©chec pendant plus de quarante ans la monarchie

espagnole et lui avait enlevé sept de ses plus riches provinces. C'est

à cette constatation d'impuissance dans ses propres États qu'avait abouti

la politique de Philippe II.

avait fait rester aux mains de l'Espagne, étaient dépeuplées et ruinées.

Un peuple, résolu à défendre sa liberté religieuse et son indépendance,

avait tenu en Ă©chec pendant plus de quarante ans la monarchie

espagnole et lui avait enlevé sept de ses plus riches provinces. C'est

à cette constatation d'impuissance dans ses propres États qu'avait abouti

la politique de Philippe II.

-

"Philippe

II, d'Espagne et des Indes, etc., roi catholique"

(Portrait

dĂ» Ă D. Custos).

Politique de Philippe

II en Europe.

Philippe

II avait été amené, au cours de son règne, par ses sentiments personnels,

par la logique même des circonstances, par l'entraînement de ses premiers

succès, à se poser en adversaire résolu du protestantisme en

Europe en

Europe .

L'idée de la suprématie universelle lui vint avec celle de l'extermination

de la Réforme et elles furent inséparables

dans son esprit. Aussi, Ă partir de 1580,

on le voit agir en Europe comme chef de la chrétienté et protecteur,

parfois hautain et redoutĂ©, des papes. Il allait ĂŞtre conduit ainsi Ă

intervenir dans les affaires intérieures des pays voisins qu'il espéra

dominer ou soumettre. Ce rôle lui valut encore d'amers déboires. Dans

le Nord, il chercha à s'entendre avec les rois de Suède .

L'idée de la suprématie universelle lui vint avec celle de l'extermination

de la Réforme et elles furent inséparables

dans son esprit. Aussi, Ă partir de 1580,

on le voit agir en Europe comme chef de la chrétienté et protecteur,

parfois hautain et redoutĂ©, des papes. Il allait ĂŞtre conduit ainsi Ă

intervenir dans les affaires intérieures des pays voisins qu'il espéra

dominer ou soumettre. Ce rôle lui valut encore d'amers déboires. Dans

le Nord, il chercha à s'entendre avec les rois de Suède et de Pologne

et de Pologne en vue d'un partage du Danemark

en vue d'un partage du Danemark ,

mais le roi de Suède Jean III, à la suite d'un nouveau mariage avec une

princesse protestante, renonça à l'alliance espagnole et le projet fut

abandonné. ,

mais le roi de Suède Jean III, à la suite d'un nouveau mariage avec une

princesse protestante, renonça à l'alliance espagnole et le projet fut

abandonné.

Philippe

II et l'Angleterre.

De toutes ses entreprises,

celle pour laquelle il fit l'effort le plus formidable fut son expédition

contre l'Angleterre : aucune n'Ă©choua plus piteusement.

L'expédition contre

l'Angleterre eut d'abord pour cause

le fanatisme religieux de Philippe Il. Élisabeth,

soutenait les Huguenots de France, faisait

passer des secours Ă ceux des Pays-Bas; elle apparaissait en Europe comme

la protectrice du protestantisme, et, de fait Ă©tait elle-mĂŞme le plus

puissant des souverains protestants. Par ailleurs, la reine d'Angleterre

tenait captive depuis près de dix-neuf ans sa cousine, la catholique

Marie

Stuart, reine d'Écosse. Philippe II, qui lui était le plus puissant

des souverains catholiques, se fit le champion de cette dernière. Or,

eEn 1587, Elisabeth, sous prétexte que Marie Stuart complotait contre

elle, la faisait décapiter. Le supplice de Marie Stuart, considérée

par les Catholiques comme une martyre du fanatisme protestant, fut un nouveau

prétexte de guerre pour Philippe II.

Mais la guerre eut

en outre des causes politiques et Ă©conomiques. Elisabeth, on l'a dit,

fournissait ouvertement des secours aux insurgés des Pays-Bas. Enfin la

marine anglaise commençait à se développer. Comme les Espagnols ne permettaient

pas aux navires Ă©trangers de venir commercer dans leurs colonies, les

marins anglais se livraient Ă la piraterie, ils faisaient la traite esclavagiste

dans les colonies espagnoles, arrêtaient au passage les galions d'Amérique,

venaient mĂŞme s'attaquer aux ports espagnols.

En 1588, Philippe,

pour en finir avec l'Angleterre protestante et y et rétablir le

catholicisme,

prépara la plus colossale expédition que l'on eût vue depuis les Croisades.

Le 22 juillet 1588 une flotte de 135 navires, armés de plus de deux mille

canons, montés par 16 000 marins, et transportant une seconde armée de

20 000 soldats, partit sous le commandement du duc de Medina Sidona. Elle

devait aller chercher en Flandre, pour la

transporter en Angleterre, l'armée de 30 000 hommes commandée par Alexandre

Farnèse. Il semblait que rien ne pût résister à de pareilles

forces. Aussi appela-t-on l'expédition à son départ l' «-Invincible

Armada », c'est-à -dire la flotte invincible.

Élisabeth

n'avait pas vu venir le danger; elle n'avait rien préparé pour la défense

du pays. Le patriotisme national suppléa à tout, fournit des marins,

de petits vaisseaux; des troupes furent réunies au camp de Tilbury, près

Londres, oĂą la reine vint elle-mĂŞme enflammer

les courages. L'amiral Howard avait le commandement suprĂŞme de la flotte.

Ses vaisseaux légers, commandés par d'héroïques corsaires, comme Francis

Drake et Frobisher, assaillirent dans la

Manche les lourds vaisseaux espagnols. La tempĂŞte fit le reste.

L'Invincible Armada

fut assaillie par les mauvais temps. Dans la mer de la Manche, les

lourds navires qui la composaient furent être harcelés par les légers

navires des Anglais. Des brûlots, c'est-à -dire des bateaux chargés de

matières enflammées, lancés par l'ennemi au milieu de la flotte, y jetèrent

l'épouvante et provoquèrent une véritable déroute. Les vents poussèrent

les fugitifs dans la mer du Nord.

Le duc de MĂ©dina

Sidonia, pour échapper à une destruction complète, dut faire le tour

des îles Britanniques avec les débris

de sa flotte; il perdit encore, dans les dangereux parages des Orcades,

une cinquantaine de vaisseaux. Il en ramena Ă peine cinquante, avec une

dizaine de mille hommes. Plus de vingt mille hommes avaient péri. Pas

un soldat espagnol n'avait mis le pied sur le sol de l'Angleterre (juillet

1588).

La marine espagnole étai ruinée, les

côtes livrées sans défense aux insultes anglaises. En 1596,

une flotte anglaise, commandée par Drake, vint prendre Cadix,

piller et brûler la ville, et elle emporta un immense butin. Philippe

II ne put tirer aucune vengeance de toutes ces attaques; il ne réussit

même pas à provoquer un soulèvement dans l'Irlande

catholique et il perdit encore une escadre dans cette entreprise.

Philippe

II et la France.

Philippe

II espérait du moins trouver en France une compensation à tous ces

Ă©checs. Il cherchait, Ă la faveur des troubles religieux, Ă y Ă©tablir

solidement son influence, comptant bien exploiter ces troubles Ă son profit.

Catherine de MĂ©dicis, dont il Ă©tait

le gendre, recherchait souvent son appui; parfois aussi elle lui suscitait

des embarras : le gouvernement français favorisait des agressions contre

les colonies espagnoles ou montrait des sympathies pour les révoltés

des Pays-Bas .

La Saint -Barthélemy même, à laquelle

il avait applaudi, ne modifia pas la politique française qui restait en

somme anti-espagnole. Alors Philippe II se tourna du côté de la Ligue,

qu'il soutint de ses subsides, et encouragea les entreprises de Henri de

Guise contre Henri III. Sous couleur de défendre

l'intérêt de la religion, il rêva de dominer la France, d'en faire une

dépendance espagnole ou de la donner à sa fille. La mort du duc d'Alençon,

qui faisait du protestant Henri de Navarre l'héritier légitime du trône,

encouragea d'abord ses ambitions; celle de Henri III lui fit croire le

succès prochain. Ses agents entretenaient la guerre civile et l'exaltation

fanatique du peuple de Paris; celui-ci acclamait

les Espagnols comme des protecteurs, accueillait mĂŞme avec joie une garnison

espagnole. Philippe pensa qu'il lui serait aisé de faire élire sa fille

ou de faire donner la couronne Ă l'archiduc qu'il lui aurait choisi pour

mari. Les États Généraux de 1593

le détrompèrent : ses prétentions provoquèrent une révolte du sentiment

national; les Politiques, la Satire Ménippée .

La Saint -Barthélemy même, à laquelle

il avait applaudi, ne modifia pas la politique française qui restait en

somme anti-espagnole. Alors Philippe II se tourna du côté de la Ligue,

qu'il soutint de ses subsides, et encouragea les entreprises de Henri de

Guise contre Henri III. Sous couleur de défendre

l'intérêt de la religion, il rêva de dominer la France, d'en faire une

dépendance espagnole ou de la donner à sa fille. La mort du duc d'Alençon,

qui faisait du protestant Henri de Navarre l'héritier légitime du trône,

encouragea d'abord ses ambitions; celle de Henri III lui fit croire le

succès prochain. Ses agents entretenaient la guerre civile et l'exaltation

fanatique du peuple de Paris; celui-ci acclamait

les Espagnols comme des protecteurs, accueillait mĂŞme avec joie une garnison

espagnole. Philippe pensa qu'il lui serait aisé de faire élire sa fille

ou de faire donner la couronne Ă l'archiduc qu'il lui aurait choisi pour

mari. Les États Généraux de 1593

le détrompèrent : ses prétentions provoquèrent une révolte du sentiment

national; les Politiques, la Satire Ménippée ,

la conversion de Henri IV achevèrent la déroute

des projets espagnols. Philippe II essaya en vain de continuer la lutte;

battu à Fontaine-Française, il traita à Vervins en 1598

et renonça à la France. ,

la conversion de Henri IV achevèrent la déroute

des projets espagnols. Philippe II essaya en vain de continuer la lutte;

battu à Fontaine-Française, il traita à Vervins en 1598

et renonça à la France.

Ainsi partout il avait échoué : le règne

se terminait par un effondrement général de la puissance espagnole. Sans

doute l'Espagne Ă©tait grande encore : elle Ă©tait encore Ă la tĂŞte des nations catholiques

Ă©tait grande encore : elle Ă©tait encore Ă la tĂŞte des nations catholiques et elle Ă©tait sur le point d'exercer en Europe

et elle était sur le point d'exercer en Europe une véritable primauté littéraire et artistique, qui a été comme un

prolongement brillant de sa prépondérance politique, mais l'heure des

hautes ambitions était passée pour elle. L'or d'Amérique

une véritable primauté littéraire et artistique, qui a été comme un

prolongement brillant de sa prépondérance politique, mais l'heure des

hautes ambitions était passée pour elle. L'or d'Amérique et le fanatisme religieux avaient fait leur oeuvre. La nation espagnole

s'était déshabituée du travail et elle avait usé toutes ses ressources

à une impossible croisade. L'expulsion des Maures avait ruiné l'Espagne;

elle se dépeuplait; une grande partie du pays était en friche, il n'y

avait plus de commerce ni d'industrie; une armée de moines parasites vivait

oisive aux dépens de cette nation qui commençait à mourir de faim. Pour

subvenir Ă ses folles entreprises, Philippe

Il avait épuisé tous les expédients financiers; depuis le début

de son règne, ce roi, qui avait eu à sa disposition les trésors d'Amérique,

se débattait dans des embarras pécuniaires : il dut faire des emprunts

forcés, écraser son peuple d'impôts, contracter des engagements ruineux,

sans pouvoir Ă©viter la banqueroute finale. L'Espagne cependant ne lui

tenait pas rancune de tant de misères; elle se drapait dans sa pauvreté,

reconnaissante à son roi de la grandeur qu'il avait rêvée pour elle,

du zèle qu'il avait déployé contre l'hérésie. Philippe II, malgré

ses échecs, resta jusqu'à son dernier jour inébranlable dans sa foi

au triomphe final du catholicisme, mais plein d'angoisses sur son oeuvre

propre et d'inquiétudes pour l'avenir. Sa fin fut triste; une répugnante

maladie, qui l'inonda de vermine, lui fit endurer de vives souffrances;

il les supporta avec résignation et mourut en recommandant à son fils

la guerre contre les infidèles et la paix avec la France

(1598).

et le fanatisme religieux avaient fait leur oeuvre. La nation espagnole

s'était déshabituée du travail et elle avait usé toutes ses ressources

à une impossible croisade. L'expulsion des Maures avait ruiné l'Espagne;

elle se dépeuplait; une grande partie du pays était en friche, il n'y

avait plus de commerce ni d'industrie; une armée de moines parasites vivait

oisive aux dépens de cette nation qui commençait à mourir de faim. Pour

subvenir Ă ses folles entreprises, Philippe

Il avait épuisé tous les expédients financiers; depuis le début

de son règne, ce roi, qui avait eu à sa disposition les trésors d'Amérique,

se débattait dans des embarras pécuniaires : il dut faire des emprunts

forcés, écraser son peuple d'impôts, contracter des engagements ruineux,

sans pouvoir Ă©viter la banqueroute finale. L'Espagne cependant ne lui

tenait pas rancune de tant de misères; elle se drapait dans sa pauvreté,

reconnaissante à son roi de la grandeur qu'il avait rêvée pour elle,

du zèle qu'il avait déployé contre l'hérésie. Philippe II, malgré

ses échecs, resta jusqu'à son dernier jour inébranlable dans sa foi

au triomphe final du catholicisme, mais plein d'angoisses sur son oeuvre